Autre série lancée ce mois-ci sur le thème de la prostitution, Heeramandi se distingue de Bangkok Khanika par son désir de ne pas traiter l’angle historique comme un prétexte, mais bien comme un thème à part entière. L’autre différence, et non des moindres, est que Heeramandi est une magnifique oeuvre de télévision ! Ce n’est pas très étonnant lorsque l’on sait que son réalisateur est Sanjay Leela Bhansali, l’une des grandes figures du cinéma indien et à l’origine (entre autres) du Devdas en 2002. Il signe ici une fresque romanesque, grandiose dans sa forme.

Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur Heeramandi ; à plus forte raison parce que la review qui va suivre couvre l’intégralité de son unique saison (considérez-vous prévenue !). Mais vous remarquerez que j’ai commencé par vous dire du bien de son esthétisme… et il y a une excellente raison à cela.

Heeramandi tire son titre du quartier de Heera Mandi (pas sûre d’avoir saisi le pourquoi de la nuance orthographique choisie par la série ici) dans le Lahore du milieu des années 40, avec toutefois quelques flashbacks dans les années 20. C’est un endroit que la série présente avec opulence, et il est difficile de résister à l’envie de vous en montrer un aperçu… et au passage, notez que toutes les miniatures de cette review sont cliquables.

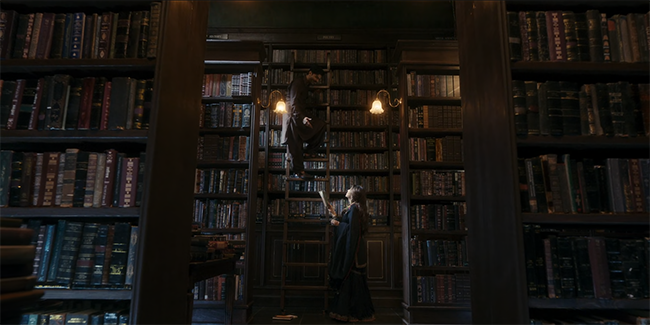

Les plans sont souvent larges, embrassent des décors sublimes dans toute leur splendeur, se déroulent au crépuscule ou à l’aube, on emploie des centaines de bougies pour mieux les couvrir d’or (ou plus exceptionnellement d’argent), bref, c’est sublime. Tout dans la réalisation de Heeramandi souligne la façon somptueuse dont vivaient ses héroïnes, et met toute son emphase sur les années glorieuses du quartier. La série est à ranger, avec la regrettée The Empire, dans la catégorie des séries indiennes qui soignent leur photographie. Cela sert particulièrement bien les quelques numéros musicaux, puisque d’ailleurs il y en a. Chose plutôt rare dans les séries indiennes, rappelons-le au passage.

Lorsqu’il s’agit de filmer les intérieurs, la série aime que ses protagonistes prennent la pose, ouvrant sur des tableaux sublimes dont il est impossible de détacher les yeux pendant la scène qui suit. Je n’irais pas jusqu’à dire que chaque plan est une oeuvre d’art, mais on s’en approche de suffisamment près. Il ne fait aucun doute que Heeramandi est une série de réalisateur… et d’un réalisateur qui avait les moyens de se faire plaisir qui plus est.

Et encore, je n’ai pas mentionné les costumes. Chaque tenue (et elles sont bien-sûr nombreuses) est magnifique, détaillée et parée de bijoux. Les protagonistes traversent également chaque scène avec des ghungroo aux pieds, également ; si on ne les voit pas forcément, en tout cas on les entend, et ajoutent un rappel sonore à la parure des protagonistes. Les actrices ne méritaient pas moins pour briller dans leur écrin.

D’ailleurs si vous voulez en savoir plus sur la production de la série, je recommande cet article du New York Times, qui inclut des photos des coulisses, et donne une idée de l’ampleur de ce projet.

Cet esthétisme est sans nul doute la plus grande qualité de Heeramandi maaaaais… c’est en fait aussi un peu ce qui cloche avec elle. Toutefois, avant d’expliquer plus en avant ce qui ne va pas dans cette mini-série, car il y a deux-trois choses à lister, parlons pour commencer de son intrigue.

Tout commence en 1920, au sein du Shahi Mahal, le plus glorieux des palais de courtisanes de Lahore. Dirigé par la huzoor Rehana, il rassemble toute une famille étendue de tawaif ou de jeunes filles destinées à le devenir ; le kotha est en effet une structure matriarcale. Sous l’autorité de Rehana vivent donc, entre autres, ses jeunes soeurs Mallika and Waheeda, ainsi que sa fille Fareedan. Or donc, Mallika est tombée enceinte, enfantant d’un fils… et Rehana vend le bébé à un riche nawab qui n’avait pas d’héritier. Du point de vue de Rehana, ce choix tombe sous le sens : il est une évidence qu’un garçon n’a pas sa place dans un kotha (à moins d’être un eunuque), sans compter qu’il n’y a pas de petit profit. Et puis, surtout, en tant que huzoor, elle a droit de vie et de mort sur les personnes qui habitent son kotha, et donc très logiquement, elle a vendu le nourrisson. Mais pour Mallika, la vente de son fils, plus encore dans son dos pendant qu’elle était endormie, est évidemment un acte impardonable. Aussi, peu de temps après cette vente et avec l’aide de son mécène Zulfikar, elle tue Rehana et fait passer sa mort pour un suicide. Cela lui permet de prendre sa place en tant que huzoor du Shahi Mahal, ainsi que d’hériter de Khwagbah, le second manoir que possédait Rehana, situé juste de l’autre côté de la rue dans le quartier de Heera Mandi.

Dans la panique des événements, Fareedan n’a eu d’autre choix que de prendre la fuite : elle n’était alors qu’une enfant. Mais 25 ans plus tard, la voilà qui réapparait à Lahore, bien décidée à reprendre ce qui lui revenait de droit. Normalement, c’est elle qui aurait dû hériter du Shahi Mahal et de Khwagbah.

Cependant, Heeramandi n’est pas un revenge drama ; cet axe de l’histoire va même progressivement passer au second plan.

En 1945, Mallikajaan (le suffixe « jaan » semble être une marque honorifique acquise par une tawaif, mais j’ai un peu de mal à trouver une source expliquant cela en détail) est toujours à la tête de Shahi Mahal ; elle a désormais deux filles. L’aînée Bibbojaan est douce, docile, et une excellente chanteuse ; la benjamine Alamzeb, férue de poésie, doté d’un caractère un peu plus fort, n’a pas encore commencé à travailler. Mallikajaan a également accueilli une protégée, Lajjo, qu’elle traite comme une troisième fille. Waheeda vit toujours dans le même kotha, bien que nourrissant beaucoup de ressentiment envers son aînée après les évènements de 1920 (d’autant qu’elle a été défigurée par Zulfikar pour ne jamais pouvoir prétendre à une carrière importante). Waheeda n’a presque plus de clients, et la promesse qui lui a été faite d’emménager à Khwagbah, elle aussi, a sans cesse été repoussée par Mallikajaan. Sa fille Shama est, quant à elle, trop jeune encore pour avoir fait ses débuts, mais comme Alamzeb elle se prépare à devenir tawaif prochainement. Heeramandi s’intéresse à un peu toutes ces femmes, bien que pas forcément dans les mêmes proportions, et raconte leurs parcours, bien au-delà des jalousies et des rancunes.

L’un des grands sujets de Heeramandi, en particulier, consiste à montrer combien le style de vie à Heera Mandi est incompatible avec l’amour. Bien que ne perdant pas une occasion de faire répéter à Mallikajaan combien leur métier est celui d’artistes, la série est plus intéressée par l’impossibilité d’une romance pour des prostituées. Heeramandi a en fait beaucoup de mal à ne pas se contredire, clamant d’un côté que ses héroïnes occupent une fonction culturelle réservée à une élite, mais montrant régulièrement que leurs moeurs sont dissolues, et que du coup, beaucoup de monde hors de leur communauté les méprise et les considère comme des moins que rien.

Ce paradoxe devient le pillier de l’intrigue lorsque Alamzeb tombe amoureuse du fils d’un nawab, le séduisant Tajdar, et qu’évidemment leur union est impossible.

C’est tragique, cette histoire d’amour impossible. Et nous voyons bien, à plusieurs reprises, que l’amour tragique est la seule chose que connaissent de l’amour les femmes de Heera Mandi. Leur statut les rend impossible à épouser, bien-sûr. Mais elles vivent aussi dans une forme de servitude, qui fait qu’elles ne sont pas maîtresses de leur destinée ; bah oui, si elles pouvaient changer facilement de statut, il n’y aurait pas de tragédie. Mallikajaan est la première convaincue de l’impossibilité de vivre autre chose que des amours déçues, et pourtant régulièrement elle s’assure que les femmes vivant sous son autorité soient dans l’impossibilité d’entretenir une relation sincère. La série va lui donner plusieurs fois raison, à travers l’intrigue de cette pauvre Lajjo, puis de Bibbojaan, et enfin faire culminer ce thème avec la romance entre Alam et Tajdar.

Toutefois, ce n’est pas la seule problématique traitée par Heeramandi. En fait, ce n’est même pas l’intrigue principale (eh non, toujours pas !), même si le temps qu’on passe sur cette histoire est largement supérieur quantitativement parlant. Car il y a une raison pour laquelle la série se déroule spécifiquement dans les années 40, dans une Inde qui aspire à l’indépendance de l’emprise coloniale britannique : Heeramandi veut tisser son histoire de servitude de tawaif… à la servitude de la population indienne.

Pour bien se remettre dans le contexte, il faut comprendre qu’en 1945, soit après le bond dans le temps de l’intrigue, la Seconde Guerre mondiale a largement accaparé l’attention des Britanniques, bien-sûr, mais a aussi conduit à l’utilisation de soldats indiens sur le front. Cela n’a fait que renforcer le sentiment d’injustice déjà présent en Inde : après avoir colonisé le pays, envoyer ses enfants sur un front lointain est un énème affront carnassier. Mais c’est, aussi, peut-être une opportunité d’enfin se libérer, et la rébellion s’organise, y compris à Lahore, pendant que la Couronne semble avoir les mains occupées.

La situation y est d’autant plus complexe que les nawab sont certes les mécènes des tawaif, mais ils forment aussi une caste qui doit son statut et sa fortune à la coopération avec les Britanniques ; les kotha de Heera Mandi bénéficient donc indirectement de l’occupation. Toutefois, ils sont vu comme de vulgaires lupanars par les colons, qui méprisent les tawaif, symboles d’une culture dont ils ne se préoccupent pas de comprendre les nuances. Les choses sont d’autant plus compliquées que ce sont les Britanniques qui font la loi à Lahore, et que c’est donc l’un d’entre eux qui a jadis été chargé de l’enquête sur la mort de Rehana ; leur implication dans l’intrigue est ainsi inévitable à plusieurs niveaux. A son retour en ville, Fareedan va d’ailleurs se rapprocher d’Alastair Cartwright, un officier, pour essayer de se procurer les preuves (aujourd’hui disparues) des méfaits passés de Mallikajaan.

Se libérer est donc vraiment ce qui préoccupe Heeramandi. Le parallèle entre la libération de ces femmes, asservies par un rôle qui leur a généralement été attribué de par leur naissance, et la libération de l’Inde, est constant. Dans cet ordre d’idées, Mallikajaan aura ces mots : « Une tawaif ne s’élève pas vers les cieux ; elle se libère. Les hommes se battent pour leur liberté, une tawaif meurt pour la sienne. Et la liberté ne devrait jamais être pleurée, seulement célébrée ». Heeramandi se veut une célébration de cette liberté.

Il faut également noter que, si la question de l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne est plutôt un sujet courant pour la fiction indienne, et que la fibre patriotique est dans l’air du temps en Inde, Heeramandi procède à l’exploration de cette période à travers un prisme bien spécifique. L’intrigue se déroule en effet à Lahore et… vous savez où ça se trouve aujourd’hui, Lahore ? Au Pakistan. Et vous savez quelle est la religion de toutes les protagonistes non-anglaises de la série ? Elles sont musulmanes, comme le rappelleront régulièrement les dialogues et de multiples détails (ainsi qu’une scène de prière sur la fin). C’est-à-dire que Heeramandi met en scène la libération de l’Inde à travers leur point de vue ; à l’heure où l’islamophobie bat son plein en Inde, et vu les relations avec le Pakistan, c’est une perspective rare qui est mise en avant ici.

Comme le fera remarquer Bibbojaan : « On n’écrira pas sur nos sacrifices dans les livres d’Histoire, mais notre sol se souviendra ». Heeramandi fait en sorte que le sol se souvienne, malgré tout.

Tout cela est bien joli (littéralement !), sauf que Heeramandi est loin d’être une série parfaite. Voici donc venu comme promis le moment du « mais ». Pluriel, en fait.

Le premier à s’imposer est celui de la violence exercée contre les héroïnes de la série à plusieurs reprises, et que la série aime à tourner comme tragique… mais porteuse de sens. C’est par amour pour leur art que les femmes de Shahi Mahal ne peuvent vivre de romance heureuse, et doivent donc continuellement accepter d’être mal considérées par les hommes. Les nawab les traitent extrêmement mal, globalement ; entre Lajjo qui est rejetée par l’homme qu’elle aime lorsqu’il décide de se marier et fait montre de cruauté à son égard, ou Bibbojaan qui est délaissée comme un jouet cassé dés que son mécène change de tawaif préférée à Heera Mandi, la série rappelle ne manque pas une occasion de rappeler la violence qui s’abat, plus ou moins symboliquement, dés que leur statut est invoqué. Toutefois, vous le savez pour avoir lu l’avertissement en ouverture de cette review, la violence est aussi physique dans Heeramandi. A deux reprises, la série traite le viol en réunion comme un choix noble, une souffrance que s’impose volontairement l’une des héroïnes au nom de quelque grandiose geste supposé sauver quelqu’un d’autre. Certains passages concernant Alamzeb ainsi que la scène finale de la série subliment également la violence perpétrée envers une protagoniste, quoique cette fois la violence ne soit pas sexuelle. Il est également troublant que l’acte qui est à l’origine du conflit entre Mallikajaan et Fareedan (c’est-à-dire la vente du bébé de la première, conduisant au meurtre de la mère de la seconde) soit finalement traité comme une excuse ; on retrouvera, un quart de siècle plus tard, le fils de Mallikajaan, mais son existence sera traitée comme tellement mineure que c’est à se demander pourquoi tant de souffrance a été infligée en son nom. Dans Heeramandi, ces femmes qui n’ont connu que la tragédie doivent en endurer toujours plus au nom de l’intérêt d’autrui, et accueillir chaque sacrifice à bras ouverts. Et très franchement, la répétition de cette thématique ad nauseam laisse un goût amer dans la bouche.

Il faut en outre noter que ce sont uniquement des femmes que la série associe à la prostitution qui se voient réserver ce sort : les femmes « respectables », qui certes sont peu présentes dans la série, vivent globalement plutôt bien… sauf quand elles sont des victimes collatérales des intrigues des tawaif.

On pourrait aussi mentionner l’étonnante place des protagonistes queer dans Heeramandi. Car il y en a ! Ou en tout cas, suggérées comme telles, même si la série évite de trop expliciter les choses. Ce n’est du coup pas vraiment un spoiler d’en parler ici vu le peu de développement qui en est fait, mais si vous voulez vous réserver la surprise, n’hésitez pas à sauter les deux paragraphes qui vont suivre, afin de passer directement à la prochaine image.

De façon hélas très classique pour beaucoup de fictions (…peut-être pas des fictions diffusées en l’an de grâce 2024, cela dit), les trois protagonistes dépeintes comme ayant des relations homosexuelles sont ici… des « méchantes ». Ou au moins, ont ces relations homosexuelles quand elles sont présentées comme des protagonistes négatives. C’est le cas de Cartwright, clairement un antagoniste de la série à plusieurs égards, qui va passer une nuit (dont il n’est pas très clair si elle est consentie, d’ailleurs), avec Ustaad Ji, personnage secondaire sur lequel je reviens dans un instant. C’est aussi le cas de Fareedan, qui est montrée lors de son retour à Heera Mandi comme une force négative, presqu’une sorcière, et qui à ce moment-là de l’intrigue sera ravie d’inviter une femme dans son lit ; ce n’est plus jamais mentionné par la suite, à mesure que le personnage est humanisé voire présenté sous un jour plus favorable elle va même multiplier les partenaires masculins.

Ustaad Ji est un personnage troublant, parce qu’outre le fade to black qui implique qu’il passe une nuit avec Cartwright, il est également codé comme étant gay, trans ou intersexe (Heeramandi se refuse à toute clarification et il est difficile de déterminer sa compréhension de ces différentes identités). Dans les sous-titres anglophones, il est genré au masculin, en tout cas ; hélas je ne connais pas assez bien le hindi pour m’avancer quant à son traitement par les dialogues originaux. Il est paré d’un certain nombre de bijoux et tatouages au henné similaires à ceux des tawaif de la série, très loin du style arboré par les Britanniques, bien-sûr, mais aussi de celui des nawab, ou même les hommes de condition humble de la série (employé du kotha, libraire, commerçants divers, etc.). Il y a en particulier une scène, qui à mon avis est imbitable pour une grande partie du public international de la série, dans laquelle Fareedan lui offre un nath, bijou typiquement féminin, comme pour accepter son identité (du moins c’est mon interprétation, mais Heeramandi en plus de maintenir le flou n’en fera plus jamais mention). Or, Ustaad Ji est un personnage détestable, obséquieux à l’extrême, et manipulateur ; n’hésitant pas à collaborer avec les pires personnes quand bien même il fait mine d’avoir de l’allégeance envers Mallikajaan. L’associer à une identité queer est donc un choix particulier. It’s not a good look, et j’aime autant vous dire que les critiques LGBT en Inde ne sont pas ravies, évoquant une vision très coloniale des identités queer. Pour note : historiquement, les Ustaad étaient, à Heera Mandi, l’équivalent masculin des tawaif ; leur statut social était un peu moindre, mais tout de même reluisant… ce qui m’amène à ma critique suivante.

Le plus gros soucis de Heeramandi tient dans la question de la réalité historique. Je sais qu’une série n’est pas un documentaire, et normalement on en est toutes conscientes. Cependant, le portrait qu’elle dresse des tawaif elles-mêmes pose problème.

Je l’ai dit, la série oscille entre deux positions : d’une part, celle qui considère que ces femmes sont des artistes (une position qui est principalement revendiquée par Mallikajaan, laquelle tire à de nombreuses reprises une grande fierté de la tradition artistique dans laquelle elle s’inscrit), et d’autre part, celle qui part du principe que leur corps est à vendre. Alors certes, il y a une dimension élégante et raffinée car on ne fait pas le tapin à un coin de rue… mais que dans le fond, le sexe est quand même leur fond de commerce, et ce qui leur permet d’obtenir ce qu’elles veulent, et qu’elles sont payées pour cela par leurs mécènes. Ainsi, malgré les voeux pieux de sa première position, c’est bien la seconde qui finit par prévaloir dans les épisodes : chaque fois que Heeramandi dépeint l’une des tawaif comme ayant un mécènes, c’est toujours par l’angle sexuel qui prime. Nombreuses sont les critiques, dans la presse indienne, se lamantant quant à la façon dont sont présentées ces artistes, dont la tradition remonte à l’empire mughal voire plus tôt, et qui est régulièrement comparé à l’art des geisha. Ici, paradoxalement, derrière les voeux pieux de sublimation (notamment esthétique), c’est finalement le point de vue des Britanniques sur les « nautch girls » qui s’exprime dans la série.

Il s’agissait d’une micro-société matrilinéaire se transmettant une palette de talents et connaissances dans des domaines aussi variés que la musique, la danse, la poésie, l’art de la discussion, les bonnes manières, les langues… Un accès à l’éducation qui était à l’époque inégalé pour les femmes, et pour beaucoup des hommes aussi d’ailleurs. Autant de talents qui sont, de surcroît, montrés très superficiellement : Bibbojaan est connue pour son don en chant, mais c’est présenté comme exceptionnel par la série ; a contrario, l’amour d’Alamzeb pour la poésie est traité comme superflue, voire une phase qui doit lui passer pour qu’elle puisse devenir une tawaif.

En fait, pour que son parallèle avec le mouvement indépendantiste fonctionne, Heeramandi a besoin que ces femmes soient moins autonomes, moins capables, plus vulnérables… alors que c’étaient des entrepreneuses qui possédaient leur kotha, et parfois même d’autres titres, passant de femme en femme depuis des décennies. Or, ce n’est qu’en 1956 que la loi a accès à toutes les Indiennes le droit à la propriété !

Outre le traitement anhistorique des tawaif par la série, ce fascinant article souligne également un autre aspect : Heera Mandi vivait ses dernières heures dans les années 40, l’art des tawaif ayant disparu peu après l’indépendance de l’Inde. La série est incroyablement muette sur le sort de toute une branche artistique qui s’est effacée précisément suite aux événements de l’intrigue, poussant les dernières tawaif à vivre dans le dénuement après avoir été des pilliers de la vie culturelle locale pendant plusieurs siècles. Heeramandi ne fait montre d’aucun intérêt pour le sort du quartier dont il porte le nom, ce qui est plus que dommage ! Comme si, une fois de plus, leur sacrifice était utile et noble, mais leur existence elle-même de peu d’importance.

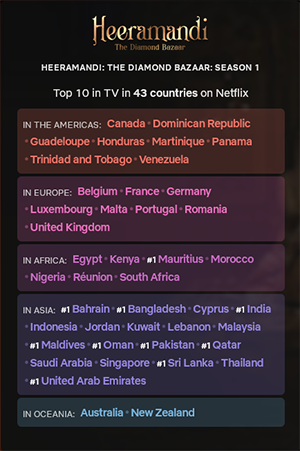

Pourquoi cela pose un problème ? A l’heure où je vous parle, Heeramandi compte parmi les séries non-anglophones les plus populaires de Netflix pour ce mois-ci. La semaine de son lancement, elle était même la troisième série la plus vue dans le monde derrière Baby Reindeer et El caso Asunta, et en particulier figurait dans le Top10 de 43 pays, pour reprendre les chiffres fournis par la platforme. Trois semaines plus tard, elle reste dans le Top10 global (en grande partie grâce aux abonnées asiatiques et africaines).

Pourquoi cela pose un problème ? A l’heure où je vous parle, Heeramandi compte parmi les séries non-anglophones les plus populaires de Netflix pour ce mois-ci. La semaine de son lancement, elle était même la troisième série la plus vue dans le monde derrière Baby Reindeer et El caso Asunta, et en particulier figurait dans le Top10 de 43 pays, pour reprendre les chiffres fournis par la platforme. Trois semaines plus tard, elle reste dans le Top10 global (en grande partie grâce aux abonnées asiatiques et africaines).

C’est le plus dérangeant. Beaucoup des personnes qui regardent Heeramandi découvriront le monde des tawaif et/ou cette période historique uniquement à travers la série. Et, d’ailleurs, n’auront peut-être jamais plus l’occasion d’y repenser, moins encore d’approfondir le sujet. Il est bon de noter qu’Heeramandi n’a pas faux sur tout : elle est plutôt exacte quant au fait que de nombreuses tawaif ont participé au mouvement d’indépendance (si vous voulez approfondir le sujet, je recommande cet article). Mais sur la profession elle-même, la série véhicule une image erronée, que les spectatrices auront peu d’opportunités de décortiquer ultérieurement. C’est donc l’esthétisme de Heeramandi qui restera dans les esprits plus que les libertés prises avec l’Histoire, sa vision de la condition féminine ou le traitement des personnages queer.

Soyons claires : je ne cherche absolument pas à vous détourner d’un visionnage de Heeramandi. Au contraire, c’est, au risque de me répéter, une oeuvre magnifique. Cependant, je crois que je ne serais pas dans mon rôle si je ne vous avertissais pas sur autre chose que ce que les articles congratulatoires racontent : la série a trouvé une large popularité internationale, en partie méritée. Mais il y a aussi pas mal de polémique dans la presse indienne quant à l’approche choisie par la série, qui mérite qu’on s’arrête dessus, à mon sens, plutôt que d’être tue au nom du succès international de la série de Netflix d’après les chiffres fournis par Netflix. Vous voyez ce que j’essaie de dire ?

Et encore, je n’ai pas mentionné pour le moment son budget pharaonique : Heeramandi agace aussi parce qu’elle est la série indienne la plus chère jamais produite pour la SVOD : 200 crore (soit un peu plus de 22 millions d’euros ?!), ex aequo avec le budget pour Rudra, l’adaptation indienne de la série Luther pour Disney+ Hotstar. C’est également le budget qui a été nécessaire pour produire DEUX saisons de Sacred Games ou de Made in Heaven pour Amazon. Bref, c’est colossal.

Vous allez me dire : alors ouais, c’est cher, mais au moins, ça se voit. Et certes, les décors sont immenses, les costumes sont impeccables, et la série a largement bénéficié de ce budget. Et en plus le tournage s’est étendu sur trois ans ! Toutefois, ce que regrette la presse indienne, c’est aussi que l’essentiel de ce budget soit passé dans les cachets. Y compris celui de l’actrice Sharmin Segal (Alamzeb ; ci-contre), richement rémunée pour une interprétation pas du tout convaincante (ce sur quoi je suis assez d’accord, elle est sûrement parfaite pour Instagram mais son visage figé et sans émotion m’a vite agacée), et dont l’obtention du rôle est largement attribuée au fait qu’elle est… ah, oui, ya ça aussi. C’est la nièce du réalisateur Sanjay Leela Bhansali.

Vous allez me dire : alors ouais, c’est cher, mais au moins, ça se voit. Et certes, les décors sont immenses, les costumes sont impeccables, et la série a largement bénéficié de ce budget. Et en plus le tournage s’est étendu sur trois ans ! Toutefois, ce que regrette la presse indienne, c’est aussi que l’essentiel de ce budget soit passé dans les cachets. Y compris celui de l’actrice Sharmin Segal (Alamzeb ; ci-contre), richement rémunée pour une interprétation pas du tout convaincante (ce sur quoi je suis assez d’accord, elle est sûrement parfaite pour Instagram mais son visage figé et sans émotion m’a vite agacée), et dont l’obtention du rôle est largement attribuée au fait qu’elle est… ah, oui, ya ça aussi. C’est la nièce du réalisateur Sanjay Leela Bhansali.

Encore une fois, il ne s’agit pas de vous décourager. Il y a par ailleurs des performances exceptionnelles dans la série, notamment de la part de Sonakshi Sinha (qui incarne à la fois Rehana et Fareedan). A elle, on peut bien donner tous les millions du monde ! Manisha Koirala (impeccable en Mallikajaan) et Aditi Rao Hydari (dont l’incarnation de Bibbojaan est bien plus satisfaisante que son rôle d’Anarkali dans la série historique mughale TAJ… ce qui d’ailleurs a dû la forcer à des tournages en parallèles, si j’ai bien compris le calendrier) ne déméritent pas non plus. Mais il s’agit vraiment de garder en tête que l’excellence affichée par Heeramandi est loin d’être sans revers de la médaille, et que les médias occidentaux ont tendance à gommer ces nuances en parlant du succès de cette série indienne. Et donc, a priori, probablement d’autres séries internationales aussi.

S’il y a bien une chose à garder à l’esprit lors de nos voyages télévisuels, c’est que nous n’avons pas toujours toutes les cartes en main pour déceler ce qui ne va pas dans une série, en particulier historique. Ce qui ne signifie pas qu’il faut vous priver du visionnage de Heeramandi, qui, pardon de le redire, est proprement magnifique ; simplement un peu de fact checking n’est jamais superflu.

Ton avis m’encourage malgré mes appréhensions en voyant sa miniature sur netflix (cela paraissait effectivement très beau mais aussi terriblement ennuyant). J’hésite parfois à lancer des séries comme celle ci parce que je m’enfonce dans les recherches et j’oublie tout autour de moi x) Même si je vais quand même me renseigner, j’ai beaucoup apprécié tes explications !

J’avoue que du coup j’arrive pas à savoir si j’ai envie de la voir ou pas xD

Je me la note dans un coin, je verrai bien si un jour l’envie y est ^^