Take Five est de retour ! Après un mois un peu compliqué téléphagiquement parlant, les choses vont reprendre leur cours dans ces colonnes, et ça commence avec une review surprise de 5 séries dont j’ai testé le premier épisode pendant le mois écoulé. Certaines circonstances ont d’ailleurs été un peu particulières, puisqu’avec mes écouteurs défaillants, j’ai exploré différentes options pour continuer à regarder des séries… mais l’essentiel est qu’au final, on ait des découvertes à faire. Peu importe comment.

Cangaço Novo (2023)

Cangaço Novo (2023)

![]()

Les choses sont bien mal parties quand je vois qu’en moins de deux minutes, le premier épisode d’une série a opéré deux rebonds dans le temps… et que ce n’est pas une série de science-fiction. Littéralement, deux minutes ! D’abord pour faire allusion à l’enfance d’un personnage, puis pour le montrer adulte, puis pour revenir une semaine en arrière. Franchement, il devrait y avoir une cérémonie de récompenses pour ce genre de choses.

Blague à part, je voudrais vous dire que c’est le seul travers de Cangaço Novo, une série lancée par Amazon Prime cet été, mais l’inventaire se poursuit au-delà de ces deux premières minutes. Pourtant, Cangaço Novo semble avoir une vision, c’est juste que cette vision est brouillée. Ses protagonistes sont superficielles pour la plupart, son langage est cryptique (l’épisode est rempli d’allusions si bien que même quand quelque chose se passe, on ne sait pas vraiment ce qui se passe), son exposition est chaotique. Dans cet épisode introductif, son héros Ubaldo, un type qui vient de se faire virer de son boulot dans une banque, reçoit un courrier l’informant qu’il a touché un héritage au nord du pays ; pensant que cela peut l’aider à payer les factures d’hôpital de son père mourant, il décide de faire le voyage à Cratará, une bourgade poussiéreuse du Ceará. Hélas, ce mystérieux héritage ne lui est pas acquis : il découvre qu’à Cratará, il a deux soeurs, Dinorah et Dilvânia, qui doivent donner leur accord pour la cession de la ferme familiale à la banque avant qu’il ne touche le moindre real. Or, si Dilvânia est touchée d’apprendre qu’il est en vie, Dinorah, elle, se montre violente. Pour elle, Ubaldo est mort depuis des années ; il n’a donc aucun droit ici. Elle le fait reconduire à la gare routière par l’un de ses hommes de main… parce que, ah oui, Dinorah fait partie d’un gang. La violence c’est son truc, et Ubaldo va en faire l’expérience une fois encore lorsqu’il se trouve, le lendemain, dans une banque que le gang prend d’assaut. Cangaço Novo est grisée par cette violence, et veut nous la présenter comme une opportunité pour son héros. Plus que ça encore : une vocation. Traité par les hommes de main du gang (dont Jeremias, qui devient de facto une sorte d’allié) comme un messie parce qu’il ressemble à son père et que celui-ci était à la tête du gang pendant les heures de gloire de celui-ci, Ubaldo semble être « destiné » à redorer le blason du groupe. Entre les maladresses structurelle de l’introduction et le discours, il n’y a pas grand’chose à sauver là-dedans. En fait, ça m’a pris trois heures pour finir ce pilote de 50 minutes, donc bon…

Danger 5 (2012)

Danger 5 (2012)

![]()

Une fois n’est pas coutume, j’inclus ici un revisionnage ; après tout, rien ne l’interdit dans les règles du Take Five ! Et en l’occurrence, je n’avais effectivement jamais offert à Danger 5 de review. Ce mois-ci, désoeuvrée à cause de mes problèmes de son, j’ai tenté de chercher sur Youtube des épisodes à regarder sur mon portable, pour voir si je tolérais la pratique. Le confort de visionnage, ne nous mentons pas, n’était pas au rendez-vous (c’est marrant parce que ça ne m’a pas toujours dérangée, mais bon). Au moins ç’aura été l’opportunité de découvrir que le premier épisode de la série australienne était proposé par la chaîne officielle de Shout! Factory, ce qui, il faut le dire, colle parfaitement à leur ligne éditoriale.

Danger 5 est un petit ovni, et si vous n’y avez jamais jeté un oeil, abandonnez la lecture de cette review dans les plus brefs délais et cliquez sur le lien de chez Shout! pour voir par vous-même. Il n’existe à ma connaissance rien de semblable : une série produite au 21e siècle singeant les séries d’espionnage des années 60 mais dont l’intrigue se déroule dans les années 40… non, on ne peut pas dire que ce soit courant. L’humour daté de Danger 5 est absurde, volontairement ridicule, et pas toujours du meilleur goût (on pourra se dire qu’elle a l’excuse de ses inspirations, au besoin). Revoir le premier épisode m’a permis de confirmer que ce qui m’était resté de la série était plutôt exact… mais aussi de réaliser que je ne ris plus des mêmes choses aujourd’hui, paradoxalement. Je regrette infiniment que l’épisode avec les dinosaures nazis ne soit pas également en ligne, je suis à peu près certaine que je l’aurais mieux apprécié, même avec le recul. Et, oui, j’ai bien dit « dinosaures nazis » ; encore une fois, allez regarder Danger 5 plutôt que de lire des reviews à son sujet !

Filles du Feu (2023)

Filles du Feu (2023)

![]()

En 1609, le juge Pierre de Lancre arrive dans le Pays basque avec un mandat du roi : brûler toutes les sorcières de la région. C’est sur la base des informations délivrées par un noble local, D’Urtubie, qu’il a une femme en particulier dans sa ligne de mire. Car Filles du Feu, comme son nom le suggère, est en fait une histoire de femmes (et par des femmes, faut-il également noter). Gratianne, une sorgin locale, est en effet la matriarche d’une dynastie de femmes et de filles que la série révèle progressivement : Jeanette, qui a vraisemblablement hérité de son don mais refuse de s’y consacrer, préférant une vie de famille normale ; Catherine, une veuve joyeuse qui réussit dans le commerce ; ou encore Morguy, une femme présentant un léger retard cognitif. Autant de sorts (pardon pour le jeu de mots) qui sont menacés par l’arrivée du juge, forcément.

J’en veux toujours à France2 pour l’annulation du legal drama Le Code, mais il faut rendre au service public ce qui revient au service public : Filles du Feu n’est pas mauvaise du tout. Son scénario est infusé d’un propos féministe certes pas spécialement subtil, mais porté avec obstination par une intrigue qui sait pertinemment que derrière le contexte historique, il y a surtout une métaphore (…au passage, allez au moins jeter un oeil aux titres d’épisodes, je les trouves excellents). J’ai un peu des sentiments ambigus vis-à-vis de son parti-pris fantastique ; je me demande s’il n’annule pas une partie du propos, mais bon, peut-être que sur le long terme ce dilemme trouve une résolution harmonieuse. Hélas, les dialogues y sont raides, comme souvent dans la fiction française, et la direction d’actrices tombe parfois un peu à plat, mais la réalisation fait vraiment tout son possible pour donner du sens, et même de la beauté, à tout cela.

Filles du Feu est une fiction qui n’est pas parfaite, mais qui a quand même un peu plus que le seul mérite d’exister. Les dynamiques de genre qu’elle souligne dés son premier épisode sont intemporelles, et cela me rend curieuse quant à l’évolution de l’intrigue. Par contre il faut vraiment que France2 apprenne à faire un effort sur le matériel promotionnel, c’est vraiment désolant de voir des affiches comme ça en l’an de grâce 2023.

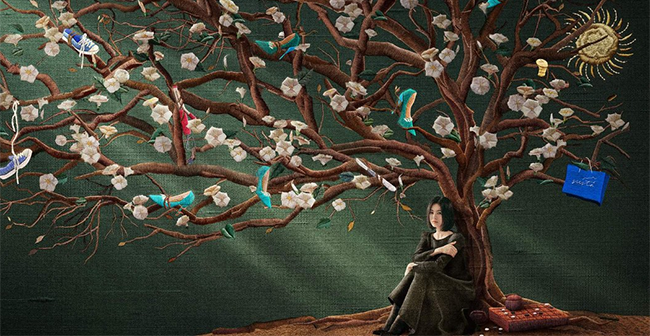

Nan Yang Er Nu Qing (2023)

Nan Yang Er Nu Qing (2023)

![]()

Pour la 712e fois, un joli poster est la seule raison pour laquelle j’ai démarré une série chinoise. Vous entendez ça, France2 ? Bon, dans le cas présent, le sujet m’a aussi intéressée, je vous rassure, mais très franchement je pense que si ça n’avait pas été le cas ç’aurait été le même tarif. Me voilà donc devant le premier épisode de cette série chinoise qui, fait exceptionnel, ne se déroule pas en Chine mais à Xingzhou… c’est-à-dire Singapour (et vu la liste des organisations et entreprises singapouriennes ou malaisiennes ayant participé de près ou de loin à la série, dans le générique de fin, la série est vraisemblablement tournée dans le coin). On y suit dans les années 30 des jeunes femmes ayant quitté la Chine pour aller à travailler à Xingzhou, et en particulier Ouyang Tian Qing et He Xiao Chan, qui rejoignent les rangs des femmes Samsui. Comme l’explique subtilement un dialogue de cet épisode introductif, la loi singapourienne a en effet rendu plus compliqué et plus cher d’employer des immigrés masculins, mais les femmes sont parfaitement capables d’abattre la même somme de travail, en particulier sur les chantiers, et sont moins chères, ce qui a provoqué un effet d’aubaine pour des travailleuses pauvres chinoises désirant gagner de l’argent à envoyer à leur famille. C’est donc dans cet univers que Tian Qing, une jeune femme pleine d’assurance, et son amie d’enfance Xiao Chan, qui l’a suivie illégalement dans le bateau, se retrouvent à Singapour pour travailler sur ses chantiers. La série nous présente aussi une autre protagoniste, Bai Wei, une jeune femme éduquée et plutôt aisée, qui a fait la traversée pour se faire engager comme tutrice auprès d’une famille riche, les Lu. Ses intentions ne semblent cependant pas purement éducatives…

Le premier épisode de Nan Yang Er Nu Qing, comme celui de beaucoup de séries chinoises, ne recherche pas l’efficacité. Ses scènes peuvent être parfois longuettes (par exemple celle qui, sur les docks, force Tian Qing à se confronter à un gangster local, Kuang Haisheng), et son ton oscille entre la série feelgood et la dramédie sans grande ambition. Il faut donc un peu réviser vos attentes : si vous n’en espérez pas une grande fresque dramatique, Nan Yang Er Nu Qing est pleine de fraîcheur, sympathique, et décidée à offrir une reconstitution historique fort agréable à l’oeil. Je n’ai pas encore tenté Ten Pound Poms, mais c’est un peu ce que j’imagine en regardant le matériel promotionnel.

Et puis, je sais pas, le sujet est rare. Des séries historiques parlant d’immigrantes, il n’y en a pas tant que ça ; et tournées de leur point de vue, encore moins. Celles qui nous parviennent sont généralement intéressées par les pays anglophones (voir aussi Jamestown, Banished, New Gold Mountain… Ten Pound Poms, donc), qui plus est. En l’occurrence, j’ignorais même l’existence des femmes Samsui avant de regarder la série ! Alors, ne serait-ce que pour cette curiosité, ça valait la peine de jeter un coup d’oeil à Nan Yang Er Nu Qing.

Sygeplejersken (2023)

Sygeplejersken (2023)

![]()

Inspiré par le cas réel d’une « ange de la mort » danoise, Christina Aistrup Hansen, raconte l’histoire de Pernille, une jeune infirmière débutante qui arrive dans un nouvel hôpital, au sein d’un service intense, et se retrouve placée sous l’aile de Christina (incarnée par Josephine Park, qu’il faut décidément tenir éloignée du milieu médical), une infirmière plus expérimentée avec laquelle elle se lie d’amitié… avant de commencer à se poser des questions sur sa pratique. Ou plutôt, c’est la promesse du pitch tel que présenté sur Netflix ou via le matériel promotionnel, mais le premier épisode de Sygeplejersken ne pose en réalité aucune question. On sait.

D’une certaine façon, le ton de Sygeplejersken est déterminé par un choix de scène très tôt dans son premier épisode, lorsque la série décide de nous montrer quelqu’un injecter secrètement un produit à un patient, provoquant sa mort. Cette seule scène change toute la lecture de cet épisode introductif. Sans elle, la série aurait été un thriller : les patients meurent dans ce service, parfois dans des circonstances incompréhensibles, est-il posible que quelqu’un…? Mais avec elle, Sygeplejersken devient un face à face psychologique : est-il possible que Christina…? Aucun mystère n’est ici réellement ménagé, parce qu’on nous a indiqué très vite qu’il y avait quelqu’un qui tuait ses patientes, et les soupçons des spectatrices se tournent naturellement vers la seule protagoniste ayant de l’importance dans l’entourage de Pernille : Christina. L’intrigue, elle, s’ingénie au contraire à souligner combien l’amitié entre les deux infirmières va croissant, nous préparant à ce qui semble être une inévitable confrontation.

Pourtant, ce même premier épisode de Sygeplejersken cumule les scènes s’intéressant au reste de l’existence de Pernille (son ex, sa fille, sa relation naissante avec l’un des docteurs), brisant régulièrement l’ambiance étouffante de l’hôpital (présenté comme l’un des pires du Danemark, et effectivement en incapacité de payer des ampoules pour ses couloirs vu le nombre de prises de vues lugubres). Au point qu’à un moment j’ai eu l’impression que Sygeplejersken, bien que consciente d’avoir un sujet juteux, ne savait pas comment le traiter. Décider de le présenter par les yeux de Pernille est une chose, mais étant donné qu’elle ne court aucun vrai risque, l’ambiance de film d’horreur ne fait pas toujours sens. Et du coup, on n’est absolument pas là pour s’intéresser à sa vie privée. Allez savoir, peut-être que je suis totalement passée à côté de quelque chose… ou peut-être que c’est Sygeplejersken qui s’est plantée.

Si vous avez lu l’une ou plusieurs de ces reviews, n’hésitez pas à me glisser un mot sur ce que VOUS avez vu en août !

Elle se traduit principalement par l’utilisation quasi-systématique de mentsuyu, une

Elle se traduit principalement par l’utilisation quasi-systématique de mentsuyu, une

Il n’y a pas vraiment d’accident dans le fait qu’un revenge drama oppose presque toujours une protagoniste dont le statut de victime n’a pas commencé avec la violence elle-même, mais avec une condition sociale défavorable, face à quelqu’un dont le statut de bourreau se double d’un statut social rendant intouchable. Le revenge drama est l’arme des faibles, et cette faiblesse est forcément au moins en partie socio-économique : sinon tout ça irait au procès et on n’en parlerait plus. Presque par nécessité scénaristique, on prend sa revanche contre les puissantes de ce monde. Les scénarios élaborés de vengeance, ils s’appliquent d’abord et avant tout, voire même exclusivement, à celles dont plus ou moins instinctivement on reconnaît la puissance ; la vraie. Cela fait généralement partie de la revanche, d’ailleurs, de s’infiltrer ou de s’élever à leur niveau. Par conséquent, les revenge dramas sont des guerres qui ont lieu sur le territoire des bourreaux, non des victimes. Symboliquement c’est nécessaire… et aussi, pour des raisons plus réalistes : une série se vend plus facilement lorsqu’elle se passe dans de magnifiques manoirs plutôt que dans des bas-fonds crasseux.

Il n’y a pas vraiment d’accident dans le fait qu’un revenge drama oppose presque toujours une protagoniste dont le statut de victime n’a pas commencé avec la violence elle-même, mais avec une condition sociale défavorable, face à quelqu’un dont le statut de bourreau se double d’un statut social rendant intouchable. Le revenge drama est l’arme des faibles, et cette faiblesse est forcément au moins en partie socio-économique : sinon tout ça irait au procès et on n’en parlerait plus. Presque par nécessité scénaristique, on prend sa revanche contre les puissantes de ce monde. Les scénarios élaborés de vengeance, ils s’appliquent d’abord et avant tout, voire même exclusivement, à celles dont plus ou moins instinctivement on reconnaît la puissance ; la vraie. Cela fait généralement partie de la revanche, d’ailleurs, de s’infiltrer ou de s’élever à leur niveau. Par conséquent, les revenge dramas sont des guerres qui ont lieu sur le territoire des bourreaux, non des victimes. Symboliquement c’est nécessaire… et aussi, pour des raisons plus réalistes : une série se vend plus facilement lorsqu’elle se passe dans de magnifiques manoirs plutôt que dans des bas-fonds crasseux.  Alors pourquoi avoir quand même tenté de regarder The Glory ? Eh bien, pour ne pas mourir idiote, je suppose. Difficile de nier que les revenge dramas (comme tous les genres télévisuels reposant pour tout ou partie sur les différences de classe, dont la fiction sud-coréenne ne se lasse pas d’explorer) constituent un export presqu’aussi florissant en ce moment que les romcoms. The Glory, une série de Netflix ; 3inching Boksu, une série de Disney+ ; Eve, une série de tvN ; Chaeboljib Maknaeadeul, une série de JTBC… en l’espace de quelques mois, quatre revenge dramas ont démarré sur les écrans sud-coréens, et y ont fait pas mal de bruit. Or, désormais, quand des séries fonctionnent en Corée du Sud, vous pouvez être certaines qu’elles vont être vues bien au-delà !

Alors pourquoi avoir quand même tenté de regarder The Glory ? Eh bien, pour ne pas mourir idiote, je suppose. Difficile de nier que les revenge dramas (comme tous les genres télévisuels reposant pour tout ou partie sur les différences de classe, dont la fiction sud-coréenne ne se lasse pas d’explorer) constituent un export presqu’aussi florissant en ce moment que les romcoms. The Glory, une série de Netflix ; 3inching Boksu, une série de Disney+ ; Eve, une série de tvN ; Chaeboljib Maknaeadeul, une série de JTBC… en l’espace de quelques mois, quatre revenge dramas ont démarré sur les écrans sud-coréens, et y ont fait pas mal de bruit. Or, désormais, quand des séries fonctionnent en Corée du Sud, vous pouvez être certaines qu’elles vont être vues bien au-delà !

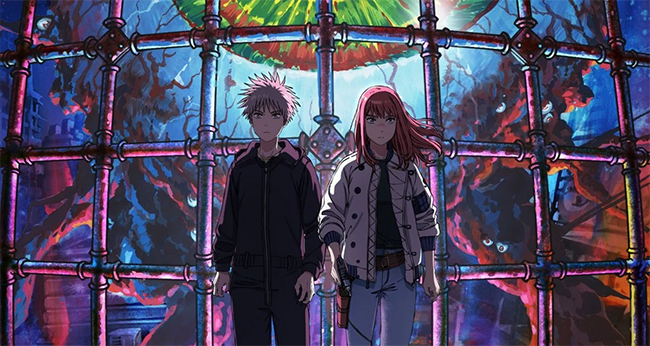

D’une part, elle suit le quotidien des élèves de la Takahara Academy, une institution construite comme une utopie. Les élèves (dont les âges vont vraisemblablement de l’enfance au début de l’adolescence) reçoivent la meilleure éducation possible dans des classes à petits effectifs où les enseignants sont des robots, bénéficient d’un large espace vert sous une coupole artificielle, et ont accès aux meilleurs soins. Il ne semble pas être un hasard que plusieurs (potentiellement toutes) les élèves disposent de capacités spécifiques et surhumaines ; on verra par exemple que Mimihime possède un don de prescience, ou que Taka est un athlète avec des réflexes et une capacité musculaire hors du commun. Ces dons, toutefois, ne sont pas l’objet de leur éducation, qui laisse beaucoup de place aux loisirs et la vie en communauté. Cette intrigue est vécue principalement du point de vue de Tokio, également élève à Takahara. Dans le premier épisode, Tokio reçoit un message secret lui parlant du « dehors du dehors ». Or, Tokio ne semble avoir jusque là jamais imaginé que le dehors (soit le jardin verdoyant sous la coupole) pouvoir avoir un dehors…

D’une part, elle suit le quotidien des élèves de la Takahara Academy, une institution construite comme une utopie. Les élèves (dont les âges vont vraisemblablement de l’enfance au début de l’adolescence) reçoivent la meilleure éducation possible dans des classes à petits effectifs où les enseignants sont des robots, bénéficient d’un large espace vert sous une coupole artificielle, et ont accès aux meilleurs soins. Il ne semble pas être un hasard que plusieurs (potentiellement toutes) les élèves disposent de capacités spécifiques et surhumaines ; on verra par exemple que Mimihime possède un don de prescience, ou que Taka est un athlète avec des réflexes et une capacité musculaire hors du commun. Ces dons, toutefois, ne sont pas l’objet de leur éducation, qui laisse beaucoup de place aux loisirs et la vie en communauté. Cette intrigue est vécue principalement du point de vue de Tokio, également élève à Takahara. Dans le premier épisode, Tokio reçoit un message secret lui parlant du « dehors du dehors ». Or, Tokio ne semble avoir jusque là jamais imaginé que le dehors (soit le jardin verdoyant sous la coupole) pouvoir avoir un dehors… D’autre part, et c’est le plus gros morceau de ce premier épisode, nous suivons deux autres personnages, en apparence sans connexion avec la Takahara Academy. Dans un monde post-apocalyptique, deux ados ou jeunes adultes tentent de survivre. Maru, encore jeune mais capable de se battre, s’est apparemment offert les services de Kiruko, qui lui sert de garde du corps dans leur périple. Qu’il s’agisse de campagnes où la nature a repris ses droits, ou de villes désaffectées, la vie au Japon semble avoir été impactée par une catastrophe terrible, mais suffisamment ancienne pour ne pas poser de risque immédiat aujourd’hui. Non, les dangers viennent (comme presque toujours dans un monde post-apocalyptique) des autres humaines, comme en témoigne la rencontre de notre duo avec des sortes de brigands.

D’autre part, et c’est le plus gros morceau de ce premier épisode, nous suivons deux autres personnages, en apparence sans connexion avec la Takahara Academy. Dans un monde post-apocalyptique, deux ados ou jeunes adultes tentent de survivre. Maru, encore jeune mais capable de se battre, s’est apparemment offert les services de Kiruko, qui lui sert de garde du corps dans leur périple. Qu’il s’agisse de campagnes où la nature a repris ses droits, ou de villes désaffectées, la vie au Japon semble avoir été impactée par une catastrophe terrible, mais suffisamment ancienne pour ne pas poser de risque immédiat aujourd’hui. Non, les dangers viennent (comme presque toujours dans un monde post-apocalyptique) des autres humaines, comme en témoigne la rencontre de notre duo avec des sortes de brigands.

Host Souzoku Shichaimashita

Host Souzoku Shichaimashita Valeria

Valeria

La lutte pour l’avenir de la telenovela a donc commencé. C’est une promesse intéressante, reste à savoir comment Novela va la tenir, d’autant que contrairement aux séries dont elle parle, sa première saison ne dure que 8 épisodes sur Amazon Prime Video. Quelques autres points restent également à préciser pour elle, après ce premier épisode, qui n’avaient pas le temps d’être explorés très en profondeur dans cet épisode d’exposition déjà dense. Par exemple : Lauro a quand même modifié des ingrédients de la série (et il l’a quand même tournée, ce qui n’est pas rien)… aura-t-on une interrogation sur ce que cet apport peut avoir de bénéfique ? Après tout, il a une expérience qui manque à Isabel, même si elle voit ces modifications comme un sacrilège. Elle reste une novice… Outre sa vengeance, va-t-elle apprendre quelque chose de son côté ? Pour l’instant, Novela n’a pas le temps de le suggérer. Après, je vous accorde que l’épisode ne dure qu’une demi-heure, on ne peut pas tout lui demander d’un coup. Pour l’essentiel, ce premier épisode reste une bonne surprise.

La lutte pour l’avenir de la telenovela a donc commencé. C’est une promesse intéressante, reste à savoir comment Novela va la tenir, d’autant que contrairement aux séries dont elle parle, sa première saison ne dure que 8 épisodes sur Amazon Prime Video. Quelques autres points restent également à préciser pour elle, après ce premier épisode, qui n’avaient pas le temps d’être explorés très en profondeur dans cet épisode d’exposition déjà dense. Par exemple : Lauro a quand même modifié des ingrédients de la série (et il l’a quand même tournée, ce qui n’est pas rien)… aura-t-on une interrogation sur ce que cet apport peut avoir de bénéfique ? Après tout, il a une expérience qui manque à Isabel, même si elle voit ces modifications comme un sacrilège. Elle reste une novice… Outre sa vengeance, va-t-elle apprendre quelque chose de son côté ? Pour l’instant, Novela n’a pas le temps de le suggérer. Après, je vous accorde que l’épisode ne dure qu’une demi-heure, on ne peut pas tout lui demander d’un coup. Pour l’essentiel, ce premier épisode reste une bonne surprise.