Il est l’heure (oui, déjà) d’un nouveau Take Five. Pour celles qui sont nouvelles dans les parages, rappelons qu’il s’agit pour moi de vous parler du premier épisode de séries vues au cours des dernières semaines, mais n’ayant pas eu droit à leur propre review, soit par manque de temps, soit par manque d’énergie, soit par… manque d’envie. Il y en a une ou deux dans ce dernier cas aujourd’hui, mais je vous rassure, il ne s’agit pas de simplement sortir les poubelles, et j’espère que vous trouverez votre compte au moins une fois dans cette sélection hétéroclite !

Dois Tempos (2023)

Dois Tempos (2023)

![]()

Le mal de crâne permanent. Dans le premier épisode de Dois Tempos, la camera ne se pose pas une seule seconde, le montage cumule les plans durant à peine une fraction de seconde, les effets se superposent, les couleurs se précipitent, et ça donne vite le tournis. On n’a pas une seule seconde pour apprécier l’intrigue parce que… bon, en grande partie parce que celle-ci est famélique, mais aussi parce que le style a largement phagocyté tout le reste. Ce désir d’avoir l’air jeune, et en phase avec un public habitué aux réseaux sociaux, se traduit par un épisode aussi vain que ses protagonistes. Dois Tempos se déroule en effet entre 1922 et 2022, dans un même manoir d’une ville appelée Água Marinha, apparemment une ville à haute symbolique féministe puisque c’est là qu’a été élue la première femme maire du pays.

En 1922, le manoir est occupé par la famille qui a la charge de Cecilia et Otávia, deux riches orphelines ; leur marraine et leur parrain ont décidé que Cecilia devrait épouser leur fils, Pedro. C’est à ce prix que Cecilia peut toucher son héritage, mais à quel prix… d’ailleurs quand commence l’épisode, celle-ci tente de s’enfuir, hélas sans succès. En 2022, le manoir a nouvellement été acheté par Paz, la plus célèbre influenceuse du Brésil, qui le déteste ; mais son entourage, et en particulier sa mère, orchestrent toute son existence, et ont bien l’intention de tourner cette nouvelle demeure en outil promotionnel pour vendre des stages d’influenceuse à prix d’or dans une ville bénéficiant d’une image féministe. On voit tout de suite que les deux situations de Dois Tempos ne sont pas du tout équivalentes, même si toutes les deux sont aveugles aux privilèges que leur confère l’argent : Cecilia est mariée de force, Paz ne veut… euh, on sait pas trop, dans le fond. Elle n’aime rien, même le métier d’influenceuse a l’air de la faire chier, honnêtement. Mais vu la tournure de ce premier épisode, ça ne devrait pas être un problème trop longtemps…

Avec ses incessants effets, ses choix de reconstitution « historique » très modernes, et bien entendu la profession de l’une de ses héroïnes, Dois Tempos a l’air décidée à en mettre plein la vue. Profitez-en tant que vous avez encore de la rétine. Hélas quand s’achève cet épisode inaugural, il s’avère que son propos sur l’auto-détermination féminine est vide, et que son sujet est un vulgaire… Freaky Friday. Tout ça pour ça. J’enverrai ma facture d’opticien à Netflix, pour la peine.

Glamorous (2023)

Glamorous (2023)

![]()

Cette rescapée a bien failli ne jamais nous parvenir, après avoir été commandée pré-pandémie par The CW, puis abandonnée, puis récupérée par Netflix et finalement diffusée rien que 4 ans après sa commande initiale. Glamorous aurait pourtant plutôt bien trouvé sa place dans le panorama de la CW d’antan, vu son ton de dramédie légère, colorée et chargée de musique, ou son côté « je vous ai comprises » parlant de maquillage, de réseaux sociaux et de crise existentielle de la vingtaine. C’est un mix de The Devil Wears Prada (une référence assumée) et Ugly Betty (une référence moins assumée), rien de très exceptionnel, mais ce n’est pas le type de série qui a besoin d’être originale, pourvu de faire mouche.

Et honnêtement ? Si j’étais dans la bonne tranche d’âge et/ou que je m’intéressais au business de la beauté, il y a de fortes chances pour que je me laisse tenter. C’est énergique, la protagoniste centrale est bien incarnée, et globalement ça se tient. J’étais presque déçue qu’à la fin de ce premier épisode, une série qui avait réussi à me faire croire qu’elle était consciente de ses tropes décide de créer une situation antagoniste ; je pense que ç’aurait été tout aussi intéressant sans cela. Mais bon, à l’impossible nulle n’est tenue, et surtout pas Glamorous. C’est déjà bien qu’elle soit arrivée jusqu’à une diffusion.

Hank and Jed Movie Pictures (?)

Hank and Jed Movie Pictures (?)

![]()

Alors on est dans quelque chose d’un peu différent, pour une fois, avec un pilote non-acheté par une chaîne (ou « unsold pilot ») pour lequel je n’ai pas trouvé de trace ferme de date de production. Ce sont des choses qui arrivent ! L’histoire de ce pilote est un peu à part, puisqu’elle démarre alors que des Youtubers habitués à des formats courts se voient offrir une chance par CMT (oui, la chaîne country) il y a quelques années de tourner un pilote vite fait, histoire de voir s’il y a matière à leur commander une comédie. Si je vous raconte tout cela alors que j’ai par ailleurs des flous sur d’autres aspects de sa création, c’est parce que début juin, ces Youtubers en question en ont parlé pendant l’un de leurs podcasts, expliquant une partie du processus… et qu’il s’avère que je suis ces Youtubers pour leurs séries de gameplay ARK: Survival Evolved ! Forcément, poussée par la curiosité, j’ai été jeter un oeil au pilote en question (mis en ligne sur leur chaîne secondaire) et honnêtement… ça va. C’est pas incroyable, mais c’est pas la catastrophe non plus. C’est de la comédie à sketches, et j’y réponds moins qu’au reste en règle générale, mais c’est pas mal. En particulier, j’ai beaucoup aimé toute la séquence avec Satan, qui me semble un peu plus fine que le reste, bien que trainant en longueur (en fait beaucoup de ces sketches sont juste une minute trop longs pour moi).

Enfin bref, c’est un pilote, quoi, donc imparfait ; avec des dialogues en partie improvisés, les moyens du bord, et apparemment tourné en un weekend qui plus est. Il n’existe aucun monde parallèle dans lequel CMT l’aurait commandée (MTV peut-être, quoique plus aujourd’hui évidemment), mais on passe une vingtaine de minutes sympathiques. Surtout si on apprécie l’humour un peu absurde, un peu redneck, un peu potache de la bande. Vous aurez deviné que c’est mon cas, en tout cas à doses homéopathiques et avec des dinosaures. Donc voilà, ça n’intéressera sûrement que moi, que la bande de Neebs ait ressorti ce pilote des méandres où il était stocké jusque là, je sais bien que la plupart d’entre vous n’en tirera rien. Mais voilà, je l’ai vu ce mois-ci et il entre dans le cadre d’un Take Five ! Et puis, des pilotes unsold, ça devient rare d’en dénicher de nos jours, vous savez ?

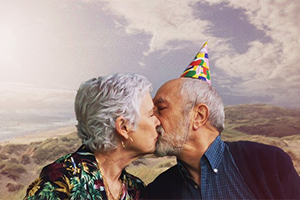

Septième ciel (2023)

Septième ciel (2023)

![]()

Voilà des années que je râle à propos du jeunisme de la télévision. Toutes nations confondues. On n’en a que pour les jeunes, dans les séries, ou au mieux la crise de la quarantaine/cinquantaine ; par contre, le « troisième âge », rien à péter. Et n’allez pas me sortir « oui mais The Golden Girls » ou « bah quand même, ya eu Grace & Frankie » parce que ce sont les deux seuls exemples que la plupart des gens connaissent, alors pas à moi, hein. Dans le royaume de la téléphagie, on n’emploie les personnes âgées que pour faire rire, parce qu’elles ne sont jamais que des protagonistes secondaires dans la vie des plus jeunes qu’elles ; ou bien pour leur faire raconter, par le truchement de flashbacks des choses vécues plusieurs décennies plus tôt. Quand elles étaient encore jeunes. Quand on pouvait encore s’identifier à elles.

La télévision est obsédée par la jeunesse, parce qu’on y croit aussi que c’est là que tout se joue. Que les premiers choix seront les derniers, que passé un certain âge, tout est définitif. Qu’il n’y a plus d’émois, plus de questions, plus de problèmes. On n’est pas morte mais c’est tout comme. Alors j’avais très envie de voir Septième ciel, vous comprenez, parce que même s’il s’agit en grande partie d’une romance, au moins c’est une façon de parler de ce à quoi peut ressembler la vie quand, malgré tout et tout le monde, on n’est pas encore finie. Ce premier épisode n’évite pas certains clichés. En fait il n’en évite pas beaucoup : le vieux Jacques placé de force dans une maison de retraite, séparé de ce qu’il aime (notamment son chien Couscous), plongé dans un univers qu’il trouve infantilisant et vieillissant à la fois… fait dés son premier jour la rencontre d’une femme pleine de vie, Rose. Pour Rose, la maison de retraite, ce n’est pas la fin : c’est une aventure de tous les jours. Ce premier épisode de Septième ciel est doux-amer, pas très bouleversant mais pas stérile si jamais, au-delà de l’exposition, la série voulait aborder des choses un peu plus intéressantes. Les ingrédients sont là, à peine camouflés par un peu d’humour même pas trop simpliste comme on aurait pu le craindre (notamment vu le tandem à la direction de l’établissement). Il y a du potentiel. Pas encore réalisé, mais qui me donne envie de jeter un oeil aux épisodes suivants, en tout cas.

UP65 (2023)

UP65 (2023)

![]()

On trouvera difficilement plus inoffensif que cette petite dramédie sans prétention, qui suit Nishant, un jeune garçon un peu introverti, au moment de son arrivée en IIT. Pas encore un homme, mais convaincu (en grande partie par son père) de devenir un ingénieur, Nishant débarque dans cet établissement de Varanasi sans vraiment savoir ce qui l’attend. Il pense qu’il va bosser dur et ne se préoccuper que des cours ! Qu’il est naïf.

Il est immédiatement pris en charge par son nouveau colocataire Pandey, ainsi que toute la bande de celui-ci : Prasad, Mohit, Kabadi Baba… autant de jeunes hommes qui ont bien l’intention de se tourner les pouces pendant les 4 années du cursus (voire plus, s’il est nécessaire de redoubler), et de profiter de la vie. On n’est jeune qu’une fois ! Et quelle incroyable période dans la vie de ces jeunes indiens, alors qu’enfin ils obtiennent une liberté que la vie chez leurs parents n’aurait jamais permise. Et puis, le campus est plein de filles ! Bon, là, dans ce premier épisode, pas trop (on n’en voit qu’une parler…), mais le matériel promotionnel promet que des filles rejoindront le groupe, en tout cas.

La perspective de Nishant n’est pas neuve, et l’approche d’UP65 (apparemment adaptation d’un roman initiatique éponyme) pas beaucoup plus. Mais si vous cherchez une version indienne de GREEK, franchement ça peut le faire.

Je rends l’antenne pour ce mois-ci, et vous invite à prendre la parole à votre tour. Qu’avez-vous regardé en juin ?

Lire la suite »

C’est d’autant plus dramatique que, entre vous et moi, les intrigues secondaires sont totalement dispensables, et les traumatismes vécus par plusieurs des personnages sont vite oubliés (qui se souvient que Leon a perdu sa meilleure amie dans l’accident du bateau touristique ? pas lui, en tout cas). Il y aurait eu, en revanche, quelques choses intéressantes à dire sur le cynisme des autorités, effleuré comme avec hésitation par un maximum de trois scènes dans toute la saison, et pourtant un trope majeur des fictions sur une catastrophe. Le refus de la classe politique d’intervenir aurait trouvé tout son sens dans le propos écologique de la série, en plus ! Il y a une ligne de dialogue très prometteuse à ce sujet, quand les scientifiques tentent d’expliquer que les côtes deviennent inhabitables pour l’Humanité et que, horriblement, on leur rétorque que, bah, avec le changement climatique de toute façon on s’y attendait, donc pourquoi s’inquiéter ? Hélas, de ce potentiel, Der Schwarm / The Swarm ne fera rien, en tout cas pas dans cette première saison.

C’est d’autant plus dramatique que, entre vous et moi, les intrigues secondaires sont totalement dispensables, et les traumatismes vécus par plusieurs des personnages sont vite oubliés (qui se souvient que Leon a perdu sa meilleure amie dans l’accident du bateau touristique ? pas lui, en tout cas). Il y aurait eu, en revanche, quelques choses intéressantes à dire sur le cynisme des autorités, effleuré comme avec hésitation par un maximum de trois scènes dans toute la saison, et pourtant un trope majeur des fictions sur une catastrophe. Le refus de la classe politique d’intervenir aurait trouvé tout son sens dans le propos écologique de la série, en plus ! Il y a une ligne de dialogue très prometteuse à ce sujet, quand les scientifiques tentent d’expliquer que les côtes deviennent inhabitables pour l’Humanité et que, horriblement, on leur rétorque que, bah, avec le changement climatique de toute façon on s’y attendait, donc pourquoi s’inquiéter ? Hélas, de ce potentiel, Der Schwarm / The Swarm ne fera rien, en tout cas pas dans cette première saison.

Toutefois, le but de ce résumé d’épisode est aussi de vous décrire, au fil de mes surprises successives, ce qui fait la force de Wakako Zake dans sa catégorie. Il s’agit résolument d’une série sur la consommation d’alcool, mais ici, ce qui sert de moteur à l’équation « alcool = détente », ce n’est pas le volume d’alcool consommé… et ce n’est même pas non plus l’ivresse. Or c’était vraiment ce qui m’avait tenue éloignée de la série toutes ces années !

Toutefois, le but de ce résumé d’épisode est aussi de vous décrire, au fil de mes surprises successives, ce qui fait la force de Wakako Zake dans sa catégorie. Il s’agit résolument d’une série sur la consommation d’alcool, mais ici, ce qui sert de moteur à l’équation « alcool = détente », ce n’est pas le volume d’alcool consommé… et ce n’est même pas non plus l’ivresse. Or c’était vraiment ce qui m’avait tenue éloignée de la série toutes ces années !

Country Queen a été produite entièrement au Kenya, sa distribution comme son équipe technique sont majoritairement kenyanes… mais la série a été conçue en Allemagne, où résident ses productrices exécutives et d’où provient la plus grande partie de son financement. Good Karma Fiction, la société de production allemande qui est à son origine, est en effet spécialisée dans la création de séries et de films tournés en Afrique (je n’ai pas réussi à déterminer si c’était juste le Kenya, par contre). Son objectif est de financer les étapes de la fabrication de ces fictions, du développement au tournage (je ne sais pas pour la post-production) en Afrique sub-saharienne, mais aussi de former les professionnelles de l’équipe technique. Toutefois, ce financement se fait sur la base crédits et aides octroyées par des diffuseurs (arte et ZDF dans le cas de Country Queen) ainsi que par des organismes d’aide à la création (ici

Country Queen a été produite entièrement au Kenya, sa distribution comme son équipe technique sont majoritairement kenyanes… mais la série a été conçue en Allemagne, où résident ses productrices exécutives et d’où provient la plus grande partie de son financement. Good Karma Fiction, la société de production allemande qui est à son origine, est en effet spécialisée dans la création de séries et de films tournés en Afrique (je n’ai pas réussi à déterminer si c’était juste le Kenya, par contre). Son objectif est de financer les étapes de la fabrication de ces fictions, du développement au tournage (je ne sais pas pour la post-production) en Afrique sub-saharienne, mais aussi de former les professionnelles de l’équipe technique. Toutefois, ce financement se fait sur la base crédits et aides octroyées par des diffuseurs (arte et ZDF dans le cas de Country Queen) ainsi que par des organismes d’aide à la création (ici

L’intrigue de la mini-série Ia – Nadiya (littéralement « moi, Nadiya », mais son titre international a opté pour le jeu de mots I Am Hope) démarre le 14 février 2022. Ce jour-là, tout est encore paisible en Ukraine, au moins en apparence.

L’intrigue de la mini-série Ia – Nadiya (littéralement « moi, Nadiya », mais son titre international a opté pour le jeu de mots I Am Hope) démarre le 14 février 2022. Ce jour-là, tout est encore paisible en Ukraine, au moins en apparence. Quatre soldats chantent gaiement à l’arrière de leur fourgon, quelque part sur une route ukrainienne. L’un d’entre eux, son téléphone entre les doigts, enregistre une video dans laquelle il souhaite un joyeux anniversaire à sa mère, à l’autre bout du pays. Elle ne la recevra jamais : une explosion touche bientôt le véhicule, et les soldats, blessés, sont bientôt capturés par l’ennemi. Des combats dans le Donbass, le premier épisode de Mama ne nous dira rien de plus : son objet n’est pas d’être une série militaire. C’est, avant tout, un mélodrame sur fond de guerre.

Quatre soldats chantent gaiement à l’arrière de leur fourgon, quelque part sur une route ukrainienne. L’un d’entre eux, son téléphone entre les doigts, enregistre une video dans laquelle il souhaite un joyeux anniversaire à sa mère, à l’autre bout du pays. Elle ne la recevra jamais : une explosion touche bientôt le véhicule, et les soldats, blessés, sont bientôt capturés par l’ennemi. Des combats dans le Donbass, le premier épisode de Mama ne nous dira rien de plus : son objet n’est pas d’être une série militaire. C’est, avant tout, un mélodrame sur fond de guerre. Nul ne sait où en sera le conflit armé d’ici quelques mois. Ce qui est certain, c’est que le conflit télévisuel, lui, n’est pas prêt de s’apaiser.

Nul ne sait où en sera le conflit armé d’ici quelques mois. Ce qui est certain, c’est que le conflit télévisuel, lui, n’est pas prêt de s’apaiser.