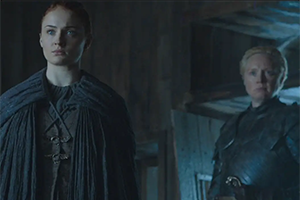

C’est un peu à mon insu que j’ai entamé, cet automne, une intégrale de Game of Thrones. A l’origine, j’avais regardé toute la première saison de la série au moment de sa diffusion initiale (elle ne m’avait d’ailleurs pas déplu !) et deux, peut-être deux épisodes et demi de la deuxième saison. La rapidité à laquelle je m’étais désintéressée de ce qui était pourtant un phénomène était saisissante, et due en grande partie au fait que, bah, moi et le fantastique, bof quoi. Ce seraient des dinosaures, oui ; mais les dragons, pas vraiment. Retenez bien cette phrase pour l’an prochain.

Alors qu’est-ce qui m’en a convaincue, finalement ? Eh bien, en premier lieu, le dépit d’une période téléphagique assez morne : je n’avais envie de rien, alors pourquoi ne pas regarder un truc que tout le monde a vu ? Takes the pressure off. Mais aussi, le harcèlement incessant des Youtube Shorts, qui à partir du moment où j’ai regardé UNE video de 57 secondes, a décidé de ne me fourguer que ça pendant plusieurs semaines ; parfois nos choix ne sont pas motivés par des instincts nobles, et c’est parfaitement ok.

Paradoxalement le lancement à peu près au même moment de House of the Dragon ne m’a fait ni chaud, ni froid ; à ce stade c’est même pas garanti que je me mette un jour devant.

Alors évidemment, tout le monde et sa wyverne a vu Game of Thrones, à ce stade. Cela signifie que l’intérêt d’une review de ma part est assez minimal pour vous, la totalité de la planète s’étant forgé une opinion avant moi sur une grande partie de la série, vous y compris (sauf si vous avez eu la force de caractère que je n’ai pas eue, et avez résisté à la pression, auquel cas cette review ne vous fascinera pas non plus, mais pour d’autres raisons).

La review globale du jour va donc être divisée en deux parties : d’abord, mes impressions sur les 8 saisons de la série ; et ensuite, surtout, une réflexion plus large sur ce que cela signifie de regarder une série de l’ampleur culturelle de Game of Thrones après tout le monde, et qui touche plus à des notions de téléphagie qu’à la série elle-même. Lisez uniquement ce que vous voulez, je ne m’offusquerai pas. Par contre attendez-vous à des, euh… « spoilers ».

Quelque chose que j’apprécie dans Game of Thrones depuis le premier jour, c’est qu’elle a parfaitement compris que l’une des forces de son univers… c’était de le présenter. De s’appuyer dessus. D’en extraire le foisonnement historique (et dans une certaine mesure géographique) pour une grande partie du reste. Je ne doute pas un instant que ce soit le world building des romans qui lui donne la matière et l’impulsion pour le faire. Mais étant donné que je ne lirai jamais ses bouquins, à la fois parce que flemme, et à la fois parce que j’aime à penser qu’une série est capable de se suffire à elle-même, je ne peux que lui reconnaître cette qualité : Game of Thrones comprend l’importance de détailler le monde dans lequel elle se déroule. J’aimerais pouvoir en dire autant de toutes les séries en son genre, y compris celles s’engouffrant dans son sillage.

Cela conduit à ce qui est probablement sa plus belle qualité à mes yeux : son sens de l’Histoire. Une Histoire fictive, mais une Histoire majuscule quand même. Et Game of Thrones ne recule jamais devant la perspective de nous donner un aperçu (certes avec les contraintes, notamment de temps, qui sont les siennes) pour nous expliquer l’ancrage des décisions de ses protagonistes. En fait, quasiment tout ce que font ses personnages est motivé historiquement, généralement par des faits remontant à des décennies ou siècles, mais occasionnellement, aussi, à cause de l’Histoire qui vient de s’écrire sous leurs yeux. La série retranscrit bien cela, évidemment en partie parce qu’elle se déroule quasi-exclusivement parmi les figures importantes de son époque, mais aussi parce que ces personnes, comme c’est si souvent le cas pour des membres de la royauté ou de la noblesse, ont été élevées avec pour priorité de connaître leur Histoire. Ainsi, il est extrêmement rare que les motivations soient totalement personnelles. Game of Thrones affectionne avant toute autre chose the big picture : la façon dont la vie de chacune est affectée, et affecte, le cours de l’Histoire.

Cela conduit à ce qui est probablement sa plus belle qualité à mes yeux : son sens de l’Histoire. Une Histoire fictive, mais une Histoire majuscule quand même. Et Game of Thrones ne recule jamais devant la perspective de nous donner un aperçu (certes avec les contraintes, notamment de temps, qui sont les siennes) pour nous expliquer l’ancrage des décisions de ses protagonistes. En fait, quasiment tout ce que font ses personnages est motivé historiquement, généralement par des faits remontant à des décennies ou siècles, mais occasionnellement, aussi, à cause de l’Histoire qui vient de s’écrire sous leurs yeux. La série retranscrit bien cela, évidemment en partie parce qu’elle se déroule quasi-exclusivement parmi les figures importantes de son époque, mais aussi parce que ces personnes, comme c’est si souvent le cas pour des membres de la royauté ou de la noblesse, ont été élevées avec pour priorité de connaître leur Histoire. Ainsi, il est extrêmement rare que les motivations soient totalement personnelles. Game of Thrones affectionne avant toute autre chose the big picture : la façon dont la vie de chacune est affectée, et affecte, le cours de l’Histoire.

Le problème de l’Histoire, c’est que c’est le domaine des morts… et les vivantes de Westeros sont obsédées par les morts. La mort d’autrui est tour-à-tour un déclencheur, une motivation, une responsabilité. Pas étonnant que les zombies de la série soient l’armée des morts (« Army of the Dead » dans la version originale ; je vous préviens, je n’ai pas regardé une seule scène de la série en français, je vais sûrement employer encore plus d’anglicismes que d’habitude dans cette review), qui matérialisent parfaitement les enjeux philosophiques de la série : la mort poursuit, métaphoriquement aussi bien que littéralement, quiconque vit aujourd’hui à Westeros. Il y a quelque chose de macabre dans Game of Thrones, qui dépasse largement les soldats squelettiques de la série : une fascination à prêter plus attention aux morts qu’aux personnes qui, ici et maintenant, sont en vie. C’est ce qui permet à pas mal de monde d’être disposable… les vies comptent moins que les morts qu’il faut venger, combattre, ou essayer d’oublier. Les vies comptent moins que l’ordre du monde. Dans le fameux jeu des trônes, on gagne ou on rejoint les rangs de ceux qui ne comptent pas aujourd’hui mais qui, par leur absence, n’auront que plus d’importance demain ; c’est palpable dés la première saison et la mort de Ned Stark, dont la mort a plus de signification historique que ses actions de son vivant.

Après, c’est peut-être aussi la dépression qui parle : je n’ai pas regardé Game of Thrones dans une période gaie de mon existence, si tant est qu’il s’en trouve. Mais l’omniprésence du thème de la mort, non pas physiquement, mais fantomatiquement plutôt, m’a vraiment interloquée.

Ce visionnage a été plus éprouvant que prévu, d’ailleurs. N’ayant vu qu’une saison et quelques, et il y a longtemps, j’avais aussi sous-estimé (ou peut-être oublié) son degré de violence graphique, et à certains moments ça faisait beaucoup.

Il y a deux direwolves en Game of Thrones, qui ne cessent de se déchirer autour de la question de la violence. Non pas pour décider s’il faut la montrer (à cette question-là, la réponse est toujours oui !), mais concernant le sens à lui donner. Par moments, on dirait que dans le monde simili-médiéval de la série regrette que cette violence soit omniprésente ; il est des épisodes qui nous donnent à aspirer à autre chose, et parfois même à l’espérer possible brièvement (comme pour Ray le bâtisseur d’églises en saison 6), mais seulement pour nous en démontrer l’impossibilité. Au fil des combats, des tortures et des exécutions, Game of Thrones raconte l’inévitabilité d’une violence qui n’épargne personne ; en témoigne le nombre de têtes couronnées ou nobles qui forment l’essentiel des personnages nommés de la série, et qui connaissent dans leur immense majorité un sort peu enviable. En même temps, on nous avait prévenues : « you win or you die » ! Or, une seule personne peut gagner. Il est aussi des passages plus secondaires, parfois de simples plans pendant une scène épique, qui rappellent que beaucoup de monde (parmi les soldats ou les civiles) trouve souvent la mort, juste parce que c’est comme ça, et que c’est un peu la faute à pas de chance. Fallait pas vivre dans une société médiévale, voilà, c’est tant pis. Ce sont les dents qui claquent d’un soldat Lannister en voyant débarquer les Dothraki, ou un père et sa fille vouées à périr dans leur petite ferme isolée de tout sauf de la mort.

Il y a deux direwolves en Game of Thrones, qui ne cessent de se déchirer autour de la question de la violence. Non pas pour décider s’il faut la montrer (à cette question-là, la réponse est toujours oui !), mais concernant le sens à lui donner. Par moments, on dirait que dans le monde simili-médiéval de la série regrette que cette violence soit omniprésente ; il est des épisodes qui nous donnent à aspirer à autre chose, et parfois même à l’espérer possible brièvement (comme pour Ray le bâtisseur d’églises en saison 6), mais seulement pour nous en démontrer l’impossibilité. Au fil des combats, des tortures et des exécutions, Game of Thrones raconte l’inévitabilité d’une violence qui n’épargne personne ; en témoigne le nombre de têtes couronnées ou nobles qui forment l’essentiel des personnages nommés de la série, et qui connaissent dans leur immense majorité un sort peu enviable. En même temps, on nous avait prévenues : « you win or you die » ! Or, une seule personne peut gagner. Il est aussi des passages plus secondaires, parfois de simples plans pendant une scène épique, qui rappellent que beaucoup de monde (parmi les soldats ou les civiles) trouve souvent la mort, juste parce que c’est comme ça, et que c’est un peu la faute à pas de chance. Fallait pas vivre dans une société médiévale, voilà, c’est tant pis. Ce sont les dents qui claquent d’un soldat Lannister en voyant débarquer les Dothraki, ou un père et sa fille vouées à périr dans leur petite ferme isolée de tout sauf de la mort.

Game of Thrones prend temporairement acte de la cruauté de ce monde… mais a toujours un peu de temps pour montrer un acte violent dans sa totalité, peu importe à quel point il peut être horrible. Parade de têtes coupées, de corps transpercés ou amputés, de gorges qui sourient et de cadavres se balançant au bout de cordes quand ce n’est pas qu’ils ont été dépecés… Game of Thrones sait bien que c’est l’un des ses produits d’appel, cette capacité à montrer le gore et le présenter (sans paraître saisir l’ironie) comme le produit d’une société lointaine de la nôtre.

Et puis il y a la violence sexuelle. Là aussi, l’idée motrice est régulièrement que ces actes appartiennent à « un autre temps » : les femmes sont possession des hommes, qui ont toujours tout pouvoir de leur faire ce qu’ils veulent, dénuées de tout libre-arbitre quant à leur propre sécurité, ne parlons pas du reste. Même les femmes qui pourraient potentiellement être protégées par leur statut ne le sont pas (Danaerys vendue à Drogo, Cersei mariée de force à Robert puis fiancée à Loras, etc.). Il va donc sans dire que les femmes les plus modestes de l’univers de la série en prennent également plein la tronche (et quand ces femmes ont un nom, elles sont, en grande majorité, des travailleuses du sexe et/ou des esclaves, comme si quelque part, bon, c’était encore plus dans l’ordre des choses pour elles). Game of Thrones pourrait faire des choix différents dans sa façon de présenter les personnages féminins, ou son époque, parce que, vous allez rire, mais on raconte les histoires qu’on veut ! Toutefois elle s’est auto-convaincue que son univers « médiéval fantastique » était plus médiéval que fantastique, et colle donc à une certaine vision de ce qu’est la réalité historique pour la condition féminine. On peut certes voir les choses légèrement évoluer au fil des saisons (sans nul doute parce que la série s’est pris plusieurs fois une volée de bois vert), mais seulement dans la fréquence et la façon dont c’est dépeint, et encore ; en tout cas pas dans ce qui est infligé aux femmes, comme Sansa peut en témoigner. A Westeros, une femme se doit de connaître la violence sexuelle, c’est dans l’ordre des choses. Et contrairement à la violence non-sexuelle de la série, il n’y a jamais vraiment de justification (la survie d’aucun homme ne dépend de la violence qu’il infligera à une femme !), ni de prise de conscience de l’ampleur de cette brutalité par ceux qui l’infligent (masculin volontaire, évidemment). La seule exception à cette règle étant la confrontation phénoménale entre Sansa et Littlefinger, dans laquelle la jeune fille lui force la main pour nommer ce qu’elle a subi par sa faute aux mains de Ramsay, plutôt que de le laisser se réfugier derrière des platitudes ou des euphémismes. Aucune autre homme n’aura vraiment à affronter les conséquences d’actes similaires, toutefois, ni directement ni même symboliquement.

Et puis il y a la violence sexuelle. Là aussi, l’idée motrice est régulièrement que ces actes appartiennent à « un autre temps » : les femmes sont possession des hommes, qui ont toujours tout pouvoir de leur faire ce qu’ils veulent, dénuées de tout libre-arbitre quant à leur propre sécurité, ne parlons pas du reste. Même les femmes qui pourraient potentiellement être protégées par leur statut ne le sont pas (Danaerys vendue à Drogo, Cersei mariée de force à Robert puis fiancée à Loras, etc.). Il va donc sans dire que les femmes les plus modestes de l’univers de la série en prennent également plein la tronche (et quand ces femmes ont un nom, elles sont, en grande majorité, des travailleuses du sexe et/ou des esclaves, comme si quelque part, bon, c’était encore plus dans l’ordre des choses pour elles). Game of Thrones pourrait faire des choix différents dans sa façon de présenter les personnages féminins, ou son époque, parce que, vous allez rire, mais on raconte les histoires qu’on veut ! Toutefois elle s’est auto-convaincue que son univers « médiéval fantastique » était plus médiéval que fantastique, et colle donc à une certaine vision de ce qu’est la réalité historique pour la condition féminine. On peut certes voir les choses légèrement évoluer au fil des saisons (sans nul doute parce que la série s’est pris plusieurs fois une volée de bois vert), mais seulement dans la fréquence et la façon dont c’est dépeint, et encore ; en tout cas pas dans ce qui est infligé aux femmes, comme Sansa peut en témoigner. A Westeros, une femme se doit de connaître la violence sexuelle, c’est dans l’ordre des choses. Et contrairement à la violence non-sexuelle de la série, il n’y a jamais vraiment de justification (la survie d’aucun homme ne dépend de la violence qu’il infligera à une femme !), ni de prise de conscience de l’ampleur de cette brutalité par ceux qui l’infligent (masculin volontaire, évidemment). La seule exception à cette règle étant la confrontation phénoménale entre Sansa et Littlefinger, dans laquelle la jeune fille lui force la main pour nommer ce qu’elle a subi par sa faute aux mains de Ramsay, plutôt que de le laisser se réfugier derrière des platitudes ou des euphémismes. Aucune autre homme n’aura vraiment à affronter les conséquences d’actes similaires, toutefois, ni directement ni même symboliquement.

Tout ça rendait la série souvent indigeste. Je ne sais pas ce que ça dit de moi que j’aie quand même continué à la regarder, mais plus les années passent, et plus ses ambivalences en la matière apparaissent pour ce qu’elles sont : de l’hypocrisie. Quand bien même Game of Thrones prétendrait décrire un monde arriéré, il faut sûrement rappeler que critiquer la violence de genre est profondément incompatible avec la volonté de l’infliger. A plusieurs reprises. Encore et encore.

Le monde médiéval fantastique de Game of Thrones est construit sur d’étranges fondements : d’une part, il y est question de renverser les tropes du genre, et d’autre part, la série donne dans un certain nombre d’entre eux au point d’atteindre parfois le cliché. C’est comme si la réflexion (qui apparemment est plus saillante dans les bouquins ?) n’avait jamais été poussée très loin au-delà de « cette protagoniste a les attributs de ci, mais en réalité elle est cela ». Il y a également une fascination pour les parallèles (Daenerys et Cersei, ou Daenerys et Jon, étant les plus évidents), consistant à opposer deux personnages sans les faire interagir ou très peu ; l’idée étant que des origines diamétralement opposées mènent des protagonistes à… faire des choix diamétralement différents ? Révolutionnaire. L’illusion s’estompe toutefois lorsque, vers la fin de la série, ces protagonistes se retrouvent à interagir, ce qui est particulièrement visible pour Daenerys et Cersei qui deviennent peu ou prou la même personne une fois que l’une a posé le pied sur les terres de l’autre. Du coup, on ne sait pas trop quel est le sens de tout cela. Y en a-t-il un, vraiment ? Ces tours de passe-passe ne trompent personne durablement, parce que les dynamiques font apparaître le subterfuge. La série peine à utiliser cette supposée subversion pour autre chose que des twists superficiels, qu’elle affectionne bien plus. Rien ne passionne autant Game of Thrones que de tuer quelqu’un d’important (ou au moins de faire basculer son destin brutalement). Peu lui chaut si cette importance repose sur rien, ou si peu.

Le monde médiéval fantastique de Game of Thrones est construit sur d’étranges fondements : d’une part, il y est question de renverser les tropes du genre, et d’autre part, la série donne dans un certain nombre d’entre eux au point d’atteindre parfois le cliché. C’est comme si la réflexion (qui apparemment est plus saillante dans les bouquins ?) n’avait jamais été poussée très loin au-delà de « cette protagoniste a les attributs de ci, mais en réalité elle est cela ». Il y a également une fascination pour les parallèles (Daenerys et Cersei, ou Daenerys et Jon, étant les plus évidents), consistant à opposer deux personnages sans les faire interagir ou très peu ; l’idée étant que des origines diamétralement opposées mènent des protagonistes à… faire des choix diamétralement différents ? Révolutionnaire. L’illusion s’estompe toutefois lorsque, vers la fin de la série, ces protagonistes se retrouvent à interagir, ce qui est particulièrement visible pour Daenerys et Cersei qui deviennent peu ou prou la même personne une fois que l’une a posé le pied sur les terres de l’autre. Du coup, on ne sait pas trop quel est le sens de tout cela. Y en a-t-il un, vraiment ? Ces tours de passe-passe ne trompent personne durablement, parce que les dynamiques font apparaître le subterfuge. La série peine à utiliser cette supposée subversion pour autre chose que des twists superficiels, qu’elle affectionne bien plus. Rien ne passionne autant Game of Thrones que de tuer quelqu’un d’important (ou au moins de faire basculer son destin brutalement). Peu lui chaut si cette importance repose sur rien, ou si peu.

Car à cela s’ajoute un problème qui, à mesure que les saisons passent, devient de plus en plus évident : Game of Thrones n’a pas le nombre d’épisodes par saison qui colle à ses ambitions. Je ne doute pas que d’un point de vue budgétaire, ces saisons courtes peuvent avoir du sens ; et très franchement, l’aspect grand spectacle de la série demeure l’un de ses points forts (c’est d’autant plus important dans un genre qui peut vite paraître bas de gamme). Mais la série n’a en revanche pas le temps d’étoffer la plupart de ses personnages, ou même simplement de les doter d’une intériorité. La distribution de Game of Thrones est pléthorique, ce qui excuse une partie de ce problème ; mais même les protagonistes les plus importantes finissent par devenir assez hermétique à toute exploration. Pire, elles deviennent régulièrement des stéréotypes, sans plus révéler aucune nuance une fois qu’on les a cernées. Dans le même ordre d’idée, certaines intrigues sont balayées en un à deux épisodes. Pire, plusieurs conclusions ne sont même délivrées que du bout de lèvres, sans intérêt aucun pour les ramifications profondes de certains éléments qu’on n’avait pourtant forcé personne à inclure dans la série (je dédie cette phrase aux Children of the Forest).

Car à cela s’ajoute un problème qui, à mesure que les saisons passent, devient de plus en plus évident : Game of Thrones n’a pas le nombre d’épisodes par saison qui colle à ses ambitions. Je ne doute pas que d’un point de vue budgétaire, ces saisons courtes peuvent avoir du sens ; et très franchement, l’aspect grand spectacle de la série demeure l’un de ses points forts (c’est d’autant plus important dans un genre qui peut vite paraître bas de gamme). Mais la série n’a en revanche pas le temps d’étoffer la plupart de ses personnages, ou même simplement de les doter d’une intériorité. La distribution de Game of Thrones est pléthorique, ce qui excuse une partie de ce problème ; mais même les protagonistes les plus importantes finissent par devenir assez hermétique à toute exploration. Pire, elles deviennent régulièrement des stéréotypes, sans plus révéler aucune nuance une fois qu’on les a cernées. Dans le même ordre d’idée, certaines intrigues sont balayées en un à deux épisodes. Pire, plusieurs conclusions ne sont même délivrées que du bout de lèvres, sans intérêt aucun pour les ramifications profondes de certains éléments qu’on n’avait pourtant forcé personne à inclure dans la série (je dédie cette phrase aux Children of the Forest).

Dramatiquement, Game of Thrones pense qu’un retournement de situation justifie tout. Que cela représente, même, l’alpha et l’omega d’une protagoniste, et que c’est ça, subvertir les attentes du public : lui faire croire qu’on va dans une direction, parfois pendant plusieurs saisons, et puis non ! Qu’un personnage a ses chances au jeu des trônes, et en fait nenni ! Que s’attacher à des gens, cela signifie juste passer du temps avec eux alors qu’ils font, encore et encore, les mêmes choses (comme le démontre de façon lancinante la longue présence d’Arya parmi les Faceless Men). La série ne sait pas comment étudier les troubles internes de ses personnages, et rarement s’intéresse-t-elle à leurs nuances ; ne pas avoir le temps de le faire n’est que l’un de ses problèmes, pas la totalité.

Et pourtant, oui, j’ai regardé Game of Thrones, comme tout le monde.

En grande partie parce que, encore une fois, elle peut être spectaculaire. Ses scènes de combat à grande échelle sont, il faut l’admettre, assez impressionnantes, quand bien même elles ont la fichue manie de presque toujours se dérouler de nuit (et déjà que de jour, Game of Thrones est sombre…), ou de la nuit au jour, ou, quand on a de la chance, de jour mais avec une sensation de ténèbres (par exemple quand un personnage se retrouve enfoui sous les cadavres). Bref on a de l’argent pour tout sauf les éclairages, mais cet inconvénient n’empêche pas de forcément savourer ces passages épiques, chorégraphiés avec style. Game of Thrones est un blockbuster de fantasy, et les moments où ça se voit… ma foi, ça ne se voit pas à moitié. Au moins, la série a les qualités de ses défauts !

En grande partie parce que, encore une fois, elle peut être spectaculaire. Ses scènes de combat à grande échelle sont, il faut l’admettre, assez impressionnantes, quand bien même elles ont la fichue manie de presque toujours se dérouler de nuit (et déjà que de jour, Game of Thrones est sombre…), ou de la nuit au jour, ou, quand on a de la chance, de jour mais avec une sensation de ténèbres (par exemple quand un personnage se retrouve enfoui sous les cadavres). Bref on a de l’argent pour tout sauf les éclairages, mais cet inconvénient n’empêche pas de forcément savourer ces passages épiques, chorégraphiés avec style. Game of Thrones est un blockbuster de fantasy, et les moments où ça se voit… ma foi, ça ne se voit pas à moitié. Au moins, la série a les qualités de ses défauts !

En gros, Game of Thrones, on n’y vient pas pour la profondeur dramatique. Dans l’état où j’étais, ça me convenait très bien.

A quoi ressemble un visionnage de Game of Thrones en 2022 ?

Je m’attendais vraiment à un visionnage « léger », dans lequel je n’aurais pas à m’investir parce que, pardon, mais entre les extraits fourgués par camions pleins sur Youtube (et l’algorithme adooore charger la mule une fois qu’on a fait l’erreur de regarder une video UNE fois), et les spoilers que j’ai consommé sur Twitter (et plus largement internet) pendant des années, je ne m’attendais pas à grand’chose.

En fait à mes yeux, Game of Thrones était probablement l’une des séries les plus chiantes sur cet aspect. Généralement je ne crains pas le spoiler autant que d’autres, mais j’estime aussi avoir, dans l’ensemble, créé un environnement où les spoilers pénètrent peu ; Game of Thrones est (avec notamment Doctor Who) l’une des communautés qu’il était le plus difficile de tenir à distance. J’avais entendu plein de choses, au fil des années, vu des captures d’écran de scènes encore inconnues, retenu des noms de personnages que je n’avais pas encore vus, appris des histoires ou même des lignes de dialogue à mon insu. Je m’attendais en tout état de cause à ce que cette intégrale en grande partie inédite me donne, régulièrement, une impression de déjà vu.

Figurez-vous qu’étrangement, malgré tous les spoilers auxquels j’ai eu droit au fil des années, rien ne m’a réellement été divulgâché.

Un exemple particulièrement saisissant a été mon expérience avec le Red Wedding. J’avais entendu ce nom, je savais que ça avait ému et/ou choqué pas mal de monde, et je savais que des protagonistes importantes y avaient trouvé la mort. Avec ces informations, je pensais que ce serait sûrement l’un des moments les moins surprenants de mon visionnage. J’AVAIS TORT ! Le détail qui me manquait, c’est que cet épisode ne se déroulait pas, comme je l’avais cru, pendant le mariage de Joffrey (dont je savais également qu’il était mort pendant ses noces, et avais vu des images)… et ça a tout changé ! Tout d’un coup me voilà à froncer les sourcils parce qu’un plan a attiré mon attention sur une côte de maille, et je réalise que ce qui m’attend n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais. D’ailleurs, du coup, double surprise de découvrir dans quelles circonstances Joffrey décède réellement, plus tard dans la série… Pour ma défense son mariage était dans les tons rouges !!!

Un exemple particulièrement saisissant a été mon expérience avec le Red Wedding. J’avais entendu ce nom, je savais que ça avait ému et/ou choqué pas mal de monde, et je savais que des protagonistes importantes y avaient trouvé la mort. Avec ces informations, je pensais que ce serait sûrement l’un des moments les moins surprenants de mon visionnage. J’AVAIS TORT ! Le détail qui me manquait, c’est que cet épisode ne se déroulait pas, comme je l’avais cru, pendant le mariage de Joffrey (dont je savais également qu’il était mort pendant ses noces, et avais vu des images)… et ça a tout changé ! Tout d’un coup me voilà à froncer les sourcils parce qu’un plan a attiré mon attention sur une côte de maille, et je réalise que ce qui m’attend n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais. D’ailleurs, du coup, double surprise de découvrir dans quelles circonstances Joffrey décède réellement, plus tard dans la série… Pour ma défense son mariage était dans les tons rouges !!!

En tant que personne qui trouve que, souvent, la communauté téléphagique fait souvent des histoires pour pas grand’chose sur les spoilers, ça a été à la fois une révélation, et quelque chose de très affirmateur !

Je crois aussi que j’avais choisi un bon moment, inconsciemment, pour que les effets des spoilers jadis entendus aient moins d’effet : mon intégrale de Game of Thrones arrivait des années après la bataille, après l’arrêt de la série, même. Mes souvenirs étaient diffus, mélangés. Certaines informations que j’avais étaient, contrairement au Red Wedding, précises, mais en revanche leur timeline dans l’intrigue de la série m’avait échappé, ce qui soudain me faisait m’écrier : « oh, est-ce que c’est maintenant que…? », au lieu d’une réaction plus négative.

Contrairement à certaines personnes, je ne cherche pas non plus les spoilers activement, mais ça m’a permis de découvrir un charme de cette pratique : parfois, cela attise la curiosité. En particulier quand le spoiler que l’on a délivre la conclusion d’une intrigue (la mort d’une protagoniste, par exemple), mais pas son développement dramatique ; alors certes, avec une série comme Game of Thrones, ce développement dramatique est souvent limité, comme je l’ai dit. Pour autant, c’est assez stimulant de se demander comment on passe du point A au point B d’une intrigue. Peut-être que je devrais faire ce genre d’expériences plus souvent.

J’en retiens que le spoiler n’est pas aussi dangereux qu’on le dit. Sauf à vouloir à tout crin consommer une série pile quand elle sort (ce qui, paradoxalement, augmente les chances de se la faire gâcher en l’espace de quelques heures), finalement il est assez difficile de voir un visionnage amputé par ce que l’on sait, ou croit savoir, au sujet de la série. Plus le temps passe, plus ça peut même être un atout. Ce qui ne signifie pas que je pense que tout le monde devrait lâcher des spoilers sans se soucier des conséquences (la prudence reste de mise), mais je pense que la paranoia collective à ce sujet est vraiment exagérée, parce qu’il y a toujours moyen d’apprécier une série même quand la surprise n’est pas totale.

Autre aspect de mon visionnage assez inédit pour moi : après chaque épisode, j’allais lire les reviews par épisode sur The AV Club (newbie edition), chose que je n’ai jamais vraiment faite, et encore moins ces dernières années. Généralement je lis les reviews que pour un premier épisode, ou une saison/série complète. Pas vraiment par épisode, ce qui est, d’ailleurs, aussi ma façon d’écrire (à quelques exceptions près).

Dans le cas de Game of Thrones, pourtant, j’ai trouvé ça amusant. Souvent, ces recaps avaient une perspective très différente de la mienne ; les détails relevés en fin d’article (probablement ma partie préférée) étaient à la fois amusants, et révélateurs d’une attention pour des choses parfois très lointaines de mes propres priorités devant la série. Parfois c’était juste marrant de comparer mes propres impressions, mais à quelques reprises, ça m’a aussi permis de recadrer mes propres attentes.

J’ai aussi eu l’opportunité, parce que ces reviews étaient écrites par diverses autrices du AV Club, de définir, avec le temps, quelles personnes avaient des goûts plus proches des miens. « Ah, Brandon a écrit le résumé de la semaine, je sens qu’on va être d’accord sur plein de trucs » est une réaction qui ne m’est pas vraiment familière ; beaucoup des gens dont je consomme les contenus (écrits, filmés, etc.) sont généralement des personnes qui bossent seules, comme je le fais. Et généralement ce sont des gens qui écrivent sur des séries de niche (asiatiques, par exemple), si bien qu’il est devenu très rare pour moi d’avoir le choix entre différentes perspectives sur une même oeuvre ; chose que permet la popularité de Game of Thrones. Malgré des surprises à plusieurs moments (généralement positives, sauf pour le reviewer dont je tairai le nom mais qui à chaque fois que c’était son tour, a écrit des reviews très moyennes), cette expérience a été très positive.

Résultat ? Même si Game of Thrones ne comptera jamais parmi mes séries préférées, j’ai passé un bon moment. J’ai boulotté les épisodes avec appétit pendant cette intégrale, les facteurs externes me permettant parfois d’y trouver du plaisir même lorsque certains épisodes ne m’intéressaient pas, ou même me déplaisaient. Et plus largement ça m’a aussi permis de me créer, pendant quelques semaines, un rendez-vous rien qu’à moi, partagé entre visionnages et lectures téléphagiques, dont j’avais grandement besoin.

En somme, parfois ce n’est pas tant la série qui compte, que la façon dont on la regarde, ce que l’on met autour, le sens que l’on donne au visionnage…

Lire la suite »

Dans tout cela, Maiko-san Chi no Makanai-san s’assure d’un double-rôle pour la nourriture : veiller au bien-être des femmes qui vivent à la yakata, et offrir des opportunités de voir comment elles vivent, au quotidien, cette existence hors du commun.

Dans tout cela, Maiko-san Chi no Makanai-san s’assure d’un double-rôle pour la nourriture : veiller au bien-être des femmes qui vivent à la yakata, et offrir des opportunités de voir comment elles vivent, au quotidien, cette existence hors du commun.

Comme chaque année, je laisse bien volontiers les classements à d’autres pour préférer l’exhaustivité. Pourquoi restreindre les possibles quand on peut tout avoir ? En téléphagie, en tout cas, ça a toujours été ma philosophie. Du coup pour le traditionnel bilan de fin d’année, eh bien comme d’habitude, la priorité c’est de ne pas en avoir, et à la place, de récapituler tout ce qui aura été dit au cours de 2022.

Comme chaque année, je laisse bien volontiers les classements à d’autres pour préférer l’exhaustivité. Pourquoi restreindre les possibles quand on peut tout avoir ? En téléphagie, en tout cas, ça a toujours été ma philosophie. Du coup pour le traditionnel bilan de fin d’année, eh bien comme d’habitude, la priorité c’est de ne pas en avoir, et à la place, de récapituler tout ce qui aura été dit au cours de 2022.

Cela conduit à ce qui est probablement sa plus belle qualité à mes yeux : son sens de l’Histoire. Une Histoire fictive, mais une Histoire majuscule quand même. Et Game of Thrones ne recule jamais devant la perspective de nous donner un aperçu (certes avec les contraintes, notamment de temps, qui sont les siennes) pour nous expliquer l’ancrage des décisions de ses protagonistes. En fait, quasiment tout ce que font ses personnages est motivé historiquement, généralement par des faits remontant à des décennies ou siècles, mais occasionnellement, aussi, à cause de l’Histoire qui vient de s’écrire sous leurs yeux. La série retranscrit bien cela, évidemment en partie parce qu’elle se déroule quasi-exclusivement parmi les figures importantes de son époque, mais aussi parce que ces personnes, comme c’est si souvent le cas pour des membres de la royauté ou de la noblesse, ont été élevées avec pour priorité de connaître leur Histoire. Ainsi, il est extrêmement rare que les motivations soient totalement personnelles. Game of Thrones affectionne avant toute autre chose the big picture : la façon dont la vie de chacune est affectée, et affecte, le cours de l’Histoire.

Cela conduit à ce qui est probablement sa plus belle qualité à mes yeux : son sens de l’Histoire. Une Histoire fictive, mais une Histoire majuscule quand même. Et Game of Thrones ne recule jamais devant la perspective de nous donner un aperçu (certes avec les contraintes, notamment de temps, qui sont les siennes) pour nous expliquer l’ancrage des décisions de ses protagonistes. En fait, quasiment tout ce que font ses personnages est motivé historiquement, généralement par des faits remontant à des décennies ou siècles, mais occasionnellement, aussi, à cause de l’Histoire qui vient de s’écrire sous leurs yeux. La série retranscrit bien cela, évidemment en partie parce qu’elle se déroule quasi-exclusivement parmi les figures importantes de son époque, mais aussi parce que ces personnes, comme c’est si souvent le cas pour des membres de la royauté ou de la noblesse, ont été élevées avec pour priorité de connaître leur Histoire. Ainsi, il est extrêmement rare que les motivations soient totalement personnelles. Game of Thrones affectionne avant toute autre chose the big picture : la façon dont la vie de chacune est affectée, et affecte, le cours de l’Histoire. Il y a deux direwolves en Game of Thrones, qui ne cessent de se déchirer autour de la question de la violence. Non pas pour décider s’il faut la montrer (à cette question-là, la réponse est toujours oui !), mais concernant le sens à lui donner. Par moments, on dirait que dans le monde simili-médiéval de la série regrette que cette violence soit omniprésente ; il est des épisodes qui nous donnent à aspirer à autre chose, et parfois même à l’espérer possible brièvement (comme pour Ray le bâtisseur d’églises en saison 6), mais seulement pour nous en démontrer l’impossibilité. Au fil des combats, des tortures et des exécutions, Game of Thrones raconte l’inévitabilité d’une violence qui n’épargne personne ; en témoigne le nombre de têtes couronnées ou nobles qui forment l’essentiel des personnages nommés de la série, et qui connaissent dans leur immense majorité un sort peu enviable. En même temps, on nous avait prévenues : « you win or you die » ! Or, une seule personne peut gagner. Il est aussi des passages plus secondaires, parfois de simples plans pendant une scène épique, qui rappellent que beaucoup de monde (parmi les soldats ou les civiles) trouve souvent la mort, juste parce que c’est comme ça, et que c’est un peu la faute à pas de chance. Fallait pas vivre dans une société médiévale, voilà, c’est tant pis. Ce sont les dents qui claquent d’un soldat Lannister en voyant débarquer les Dothraki, ou un père et sa fille vouées à périr dans leur petite ferme isolée de tout sauf de la mort.

Il y a deux direwolves en Game of Thrones, qui ne cessent de se déchirer autour de la question de la violence. Non pas pour décider s’il faut la montrer (à cette question-là, la réponse est toujours oui !), mais concernant le sens à lui donner. Par moments, on dirait que dans le monde simili-médiéval de la série regrette que cette violence soit omniprésente ; il est des épisodes qui nous donnent à aspirer à autre chose, et parfois même à l’espérer possible brièvement (comme pour Ray le bâtisseur d’églises en saison 6), mais seulement pour nous en démontrer l’impossibilité. Au fil des combats, des tortures et des exécutions, Game of Thrones raconte l’inévitabilité d’une violence qui n’épargne personne ; en témoigne le nombre de têtes couronnées ou nobles qui forment l’essentiel des personnages nommés de la série, et qui connaissent dans leur immense majorité un sort peu enviable. En même temps, on nous avait prévenues : « you win or you die » ! Or, une seule personne peut gagner. Il est aussi des passages plus secondaires, parfois de simples plans pendant une scène épique, qui rappellent que beaucoup de monde (parmi les soldats ou les civiles) trouve souvent la mort, juste parce que c’est comme ça, et que c’est un peu la faute à pas de chance. Fallait pas vivre dans une société médiévale, voilà, c’est tant pis. Ce sont les dents qui claquent d’un soldat Lannister en voyant débarquer les Dothraki, ou un père et sa fille vouées à périr dans leur petite ferme isolée de tout sauf de la mort. Et puis il y a la violence sexuelle. Là aussi, l’idée motrice est régulièrement que ces actes appartiennent à « un autre temps » : les femmes sont possession des hommes, qui ont toujours tout pouvoir de leur faire ce qu’ils veulent, dénuées de tout libre-arbitre quant à leur propre sécurité, ne parlons pas du reste. Même les femmes qui pourraient potentiellement être protégées par leur statut ne le sont pas (Danaerys vendue à Drogo, Cersei mariée de force à Robert puis fiancée à Loras, etc.). Il va donc sans dire que les femmes les plus modestes de l’univers de la série en prennent également plein la tronche (et quand ces femmes ont un nom, elles sont, en grande majorité, des travailleuses du sexe et/ou des esclaves, comme si quelque part, bon, c’était encore plus dans l’ordre des choses pour elles). Game of Thrones pourrait faire des choix différents dans sa façon de présenter les personnages féminins, ou son époque, parce que, vous allez rire, mais on raconte les histoires qu’on veut ! Toutefois elle s’est auto-convaincue que son univers « médiéval fantastique » était plus médiéval que fantastique, et colle donc à une certaine vision de ce qu’est la réalité historique pour la condition féminine. On peut certes voir les choses légèrement évoluer au fil des saisons (sans nul doute parce que la série s’est pris plusieurs fois une volée de bois vert), mais seulement dans la fréquence et la façon dont c’est dépeint, et encore ; en tout cas pas dans ce qui est infligé aux femmes, comme Sansa peut en témoigner. A Westeros, une femme se doit de connaître la violence sexuelle, c’est dans l’ordre des choses. Et contrairement à la violence non-sexuelle de la série, il n’y a jamais vraiment de justification (la survie d’aucun homme ne dépend de la violence qu’il infligera à une femme !), ni de prise de conscience de l’ampleur de cette brutalité par ceux qui l’infligent (masculin volontaire, évidemment). La seule exception à cette règle étant la confrontation phénoménale entre Sansa et Littlefinger, dans laquelle la jeune fille lui force la main pour nommer ce qu’elle a subi par sa faute aux mains de Ramsay, plutôt que de le laisser se réfugier derrière des platitudes ou des euphémismes. Aucune autre homme n’aura vraiment à affronter les conséquences d’actes similaires, toutefois, ni directement ni même symboliquement.

Et puis il y a la violence sexuelle. Là aussi, l’idée motrice est régulièrement que ces actes appartiennent à « un autre temps » : les femmes sont possession des hommes, qui ont toujours tout pouvoir de leur faire ce qu’ils veulent, dénuées de tout libre-arbitre quant à leur propre sécurité, ne parlons pas du reste. Même les femmes qui pourraient potentiellement être protégées par leur statut ne le sont pas (Danaerys vendue à Drogo, Cersei mariée de force à Robert puis fiancée à Loras, etc.). Il va donc sans dire que les femmes les plus modestes de l’univers de la série en prennent également plein la tronche (et quand ces femmes ont un nom, elles sont, en grande majorité, des travailleuses du sexe et/ou des esclaves, comme si quelque part, bon, c’était encore plus dans l’ordre des choses pour elles). Game of Thrones pourrait faire des choix différents dans sa façon de présenter les personnages féminins, ou son époque, parce que, vous allez rire, mais on raconte les histoires qu’on veut ! Toutefois elle s’est auto-convaincue que son univers « médiéval fantastique » était plus médiéval que fantastique, et colle donc à une certaine vision de ce qu’est la réalité historique pour la condition féminine. On peut certes voir les choses légèrement évoluer au fil des saisons (sans nul doute parce que la série s’est pris plusieurs fois une volée de bois vert), mais seulement dans la fréquence et la façon dont c’est dépeint, et encore ; en tout cas pas dans ce qui est infligé aux femmes, comme Sansa peut en témoigner. A Westeros, une femme se doit de connaître la violence sexuelle, c’est dans l’ordre des choses. Et contrairement à la violence non-sexuelle de la série, il n’y a jamais vraiment de justification (la survie d’aucun homme ne dépend de la violence qu’il infligera à une femme !), ni de prise de conscience de l’ampleur de cette brutalité par ceux qui l’infligent (masculin volontaire, évidemment). La seule exception à cette règle étant la confrontation phénoménale entre Sansa et Littlefinger, dans laquelle la jeune fille lui force la main pour nommer ce qu’elle a subi par sa faute aux mains de Ramsay, plutôt que de le laisser se réfugier derrière des platitudes ou des euphémismes. Aucune autre homme n’aura vraiment à affronter les conséquences d’actes similaires, toutefois, ni directement ni même symboliquement. Le monde médiéval fantastique de Game of Thrones est construit sur d’étranges fondements : d’une part, il y est question de renverser les tropes du genre, et d’autre part, la série donne dans un certain nombre d’entre eux au point d’atteindre parfois le cliché. C’est comme si la réflexion (qui apparemment est plus saillante dans les bouquins ?) n’avait jamais été poussée très loin au-delà de « cette protagoniste a les attributs de ci, mais en réalité elle est cela ». Il y a également une fascination pour les parallèles (Daenerys et Cersei, ou Daenerys et Jon, étant les plus évidents), consistant à opposer deux personnages sans les faire interagir ou très peu ; l’idée étant que des origines diamétralement opposées mènent des protagonistes à… faire des choix diamétralement différents ? Révolutionnaire. L’illusion s’estompe toutefois lorsque, vers la fin de la série, ces protagonistes se retrouvent à interagir, ce qui est particulièrement visible pour Daenerys et Cersei qui deviennent peu ou prou la même personne une fois que l’une a posé le pied sur les terres de l’autre. Du coup, on ne sait pas trop quel est le sens de tout cela. Y en a-t-il un, vraiment ? Ces tours de passe-passe ne trompent personne durablement, parce que les dynamiques font apparaître le subterfuge. La série peine à utiliser cette supposée subversion pour autre chose que des twists superficiels, qu’elle affectionne bien plus. Rien ne passionne autant Game of Thrones que de tuer quelqu’un d’important (ou au moins de faire basculer son destin brutalement). Peu lui chaut si cette importance repose sur rien, ou si peu.

Le monde médiéval fantastique de Game of Thrones est construit sur d’étranges fondements : d’une part, il y est question de renverser les tropes du genre, et d’autre part, la série donne dans un certain nombre d’entre eux au point d’atteindre parfois le cliché. C’est comme si la réflexion (qui apparemment est plus saillante dans les bouquins ?) n’avait jamais été poussée très loin au-delà de « cette protagoniste a les attributs de ci, mais en réalité elle est cela ». Il y a également une fascination pour les parallèles (Daenerys et Cersei, ou Daenerys et Jon, étant les plus évidents), consistant à opposer deux personnages sans les faire interagir ou très peu ; l’idée étant que des origines diamétralement opposées mènent des protagonistes à… faire des choix diamétralement différents ? Révolutionnaire. L’illusion s’estompe toutefois lorsque, vers la fin de la série, ces protagonistes se retrouvent à interagir, ce qui est particulièrement visible pour Daenerys et Cersei qui deviennent peu ou prou la même personne une fois que l’une a posé le pied sur les terres de l’autre. Du coup, on ne sait pas trop quel est le sens de tout cela. Y en a-t-il un, vraiment ? Ces tours de passe-passe ne trompent personne durablement, parce que les dynamiques font apparaître le subterfuge. La série peine à utiliser cette supposée subversion pour autre chose que des twists superficiels, qu’elle affectionne bien plus. Rien ne passionne autant Game of Thrones que de tuer quelqu’un d’important (ou au moins de faire basculer son destin brutalement). Peu lui chaut si cette importance repose sur rien, ou si peu. Car à cela s’ajoute un problème qui, à mesure que les saisons passent, devient de plus en plus évident : Game of Thrones n’a pas le nombre d’épisodes par saison qui colle à ses ambitions. Je ne doute pas que d’un point de vue budgétaire, ces saisons courtes peuvent avoir du sens ; et très franchement, l’aspect grand spectacle de la série demeure l’un de ses points forts (c’est d’autant plus important dans un genre qui peut vite paraître bas de gamme). Mais la série n’a en revanche pas le temps d’étoffer la plupart de ses personnages, ou même simplement de les doter d’une intériorité. La distribution de Game of Thrones est pléthorique, ce qui excuse une partie de ce problème ; mais même les protagonistes les plus importantes finissent par devenir assez hermétique à toute exploration. Pire, elles deviennent régulièrement des stéréotypes, sans plus révéler aucune nuance une fois qu’on les a cernées. Dans le même ordre d’idée, certaines intrigues sont balayées en un à deux épisodes. Pire, plusieurs conclusions ne sont même délivrées que du bout de lèvres, sans intérêt aucun pour les ramifications profondes de certains éléments qu’on n’avait pourtant forcé personne à inclure dans la série (je dédie cette phrase aux Children of the Forest).

Car à cela s’ajoute un problème qui, à mesure que les saisons passent, devient de plus en plus évident : Game of Thrones n’a pas le nombre d’épisodes par saison qui colle à ses ambitions. Je ne doute pas que d’un point de vue budgétaire, ces saisons courtes peuvent avoir du sens ; et très franchement, l’aspect grand spectacle de la série demeure l’un de ses points forts (c’est d’autant plus important dans un genre qui peut vite paraître bas de gamme). Mais la série n’a en revanche pas le temps d’étoffer la plupart de ses personnages, ou même simplement de les doter d’une intériorité. La distribution de Game of Thrones est pléthorique, ce qui excuse une partie de ce problème ; mais même les protagonistes les plus importantes finissent par devenir assez hermétique à toute exploration. Pire, elles deviennent régulièrement des stéréotypes, sans plus révéler aucune nuance une fois qu’on les a cernées. Dans le même ordre d’idée, certaines intrigues sont balayées en un à deux épisodes. Pire, plusieurs conclusions ne sont même délivrées que du bout de lèvres, sans intérêt aucun pour les ramifications profondes de certains éléments qu’on n’avait pourtant forcé personne à inclure dans la série (je dédie cette phrase aux Children of the Forest). En grande partie parce que, encore une fois, elle peut être spectaculaire. Ses scènes de combat à grande échelle sont, il faut l’admettre, assez impressionnantes, quand bien même elles ont la fichue manie de presque toujours se dérouler de nuit (et déjà que de jour, Game of Thrones est sombre…), ou de la nuit au jour, ou, quand on a de la chance, de jour mais avec une sensation de ténèbres (par exemple quand un personnage se retrouve enfoui sous les cadavres). Bref on a de l’argent pour tout sauf les éclairages, mais cet inconvénient n’empêche pas de forcément savourer ces passages épiques, chorégraphiés avec style. Game of Thrones est un blockbuster de fantasy, et les moments où ça se voit… ma foi, ça ne se voit pas à moitié. Au moins, la série a les qualités de ses défauts !

En grande partie parce que, encore une fois, elle peut être spectaculaire. Ses scènes de combat à grande échelle sont, il faut l’admettre, assez impressionnantes, quand bien même elles ont la fichue manie de presque toujours se dérouler de nuit (et déjà que de jour, Game of Thrones est sombre…), ou de la nuit au jour, ou, quand on a de la chance, de jour mais avec une sensation de ténèbres (par exemple quand un personnage se retrouve enfoui sous les cadavres). Bref on a de l’argent pour tout sauf les éclairages, mais cet inconvénient n’empêche pas de forcément savourer ces passages épiques, chorégraphiés avec style. Game of Thrones est un blockbuster de fantasy, et les moments où ça se voit… ma foi, ça ne se voit pas à moitié. Au moins, la série a les qualités de ses défauts ! Un exemple particulièrement saisissant a été mon expérience avec le Red Wedding. J’avais entendu ce nom, je savais que ça avait ému et/ou choqué pas mal de monde, et je savais que des protagonistes importantes y avaient trouvé la mort. Avec ces informations, je pensais que ce serait sûrement l’un des moments les moins surprenants de mon visionnage. J’AVAIS TORT ! Le détail qui me manquait, c’est que cet épisode ne se déroulait pas, comme je l’avais cru, pendant le mariage de Joffrey (dont je savais également qu’il était mort pendant ses noces, et avais vu des images)… et ça a tout changé ! Tout d’un coup me voilà à froncer les sourcils parce qu’un plan a attiré mon attention sur une côte de maille, et je réalise que ce qui m’attend n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais. D’ailleurs, du coup, double surprise de découvrir dans quelles circonstances Joffrey décède réellement, plus tard dans la série…

Un exemple particulièrement saisissant a été mon expérience avec le Red Wedding. J’avais entendu ce nom, je savais que ça avait ému et/ou choqué pas mal de monde, et je savais que des protagonistes importantes y avaient trouvé la mort. Avec ces informations, je pensais que ce serait sûrement l’un des moments les moins surprenants de mon visionnage. J’AVAIS TORT ! Le détail qui me manquait, c’est que cet épisode ne se déroulait pas, comme je l’avais cru, pendant le mariage de Joffrey (dont je savais également qu’il était mort pendant ses noces, et avais vu des images)… et ça a tout changé ! Tout d’un coup me voilà à froncer les sourcils parce qu’un plan a attiré mon attention sur une côte de maille, et je réalise que ce qui m’attend n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais. D’ailleurs, du coup, double surprise de découvrir dans quelles circonstances Joffrey décède réellement, plus tard dans la série…

La première chose qui frappe dans cette configuration c’est son ancrage dans l’histoire de la franchise au sens large. Bien-sûr, il y a la mythologie inhérente à l’histoire de Darna : la planète Marte, la pierre magique, toute cette sorte de choses. Darna 2022 y apporte son propre twist, introduit grâce à la lecture des pages laissées par le défunt père de l’héroïne ; le procédé, déjà utilisé dans la version précédente mais cette fois entièrement avec du matériel inédit (et partiellement animé), permet de donner une backstory à la fois familière, et légèrement différente, qui plus est sans avoir à inclure des flashbacks sur Marte. On ne peut pas suspecter Darna de le faire par pure économie budgétaire, tant ses effets spéciaux sont meilleurs que la moyenne dans d’autres scènes, notamment vers la fin quand un robot débarque en ville et commence à tout dézinguer. En tout cas, pour une série philippines, c’est plus que correct. Non, la volonté est réellement de s’inscrire dans l’héritage des komiks, tout en y apportant une touche inédite et moderne ; cela caractérise assez bien cette nouvelle version de Darna.

La première chose qui frappe dans cette configuration c’est son ancrage dans l’histoire de la franchise au sens large. Bien-sûr, il y a la mythologie inhérente à l’histoire de Darna : la planète Marte, la pierre magique, toute cette sorte de choses. Darna 2022 y apporte son propre twist, introduit grâce à la lecture des pages laissées par le défunt père de l’héroïne ; le procédé, déjà utilisé dans la version précédente mais cette fois entièrement avec du matériel inédit (et partiellement animé), permet de donner une backstory à la fois familière, et légèrement différente, qui plus est sans avoir à inclure des flashbacks sur Marte. On ne peut pas suspecter Darna de le faire par pure économie budgétaire, tant ses effets spéciaux sont meilleurs que la moyenne dans d’autres scènes, notamment vers la fin quand un robot débarque en ville et commence à tout dézinguer. En tout cas, pour une série philippines, c’est plus que correct. Non, la volonté est réellement de s’inscrire dans l’héritage des komiks, tout en y apportant une touche inédite et moderne ; cela caractérise assez bien cette nouvelle version de Darna. Dans ce premier épisode, ce n’est d’ailleurs pas Narda qui endosse le costume de Darna (ce sera pour plus tard, n’en doutez pas), mais sa mère, Leonor, qui au moment de la quarantaine est toujours une superhéroïne. La série joue beaucoup sur son double héroïsme, qui la montre à la fois sauver des gens dans la rue ou des accidents (généralement sous les yeux admiratifs de sa fille aînée, qui veut suivre son exemple), et même, vers la fin de l’épisode, s’engager dans une bataille impressionnante face à un robot faisant au bas mot 5 fois sa taille. En fait, sur les posters promotionnels de cette nouvelle adaptation de Darna, c’est précisément dans son costume que Leonor apparaît (voir ci-contre). La série se refuse à minimiser son rôle à celui d’une héroïne âgée, prête à être remplacée, et sur le point de céder ses responsabilités à la véritable jeune protagoniste de la série. A la place, ce premier épisode fait d’elle une superhéroïne à part entière, quand bien même la série ne porte pas sur elle. C’est un départ assez radical de la mythologie habituelle de Darna, telle que représentée dans la plupart des versions antérieures où il n’y a, en principe, qu’une seule Darna ; mais il y a deux Darna dans ce premier épisode. Celle que nous voyons à l’oeuvre, qui se bat fièrement parce que c’est ce qu’elle a toujours fait peu importe la planète où elle se trouvait, et celle qui se prépare (quoiqu’à son insu) à devenir à son tour une combattante.

Dans ce premier épisode, ce n’est d’ailleurs pas Narda qui endosse le costume de Darna (ce sera pour plus tard, n’en doutez pas), mais sa mère, Leonor, qui au moment de la quarantaine est toujours une superhéroïne. La série joue beaucoup sur son double héroïsme, qui la montre à la fois sauver des gens dans la rue ou des accidents (généralement sous les yeux admiratifs de sa fille aînée, qui veut suivre son exemple), et même, vers la fin de l’épisode, s’engager dans une bataille impressionnante face à un robot faisant au bas mot 5 fois sa taille. En fait, sur les posters promotionnels de cette nouvelle adaptation de Darna, c’est précisément dans son costume que Leonor apparaît (voir ci-contre). La série se refuse à minimiser son rôle à celui d’une héroïne âgée, prête à être remplacée, et sur le point de céder ses responsabilités à la véritable jeune protagoniste de la série. A la place, ce premier épisode fait d’elle une superhéroïne à part entière, quand bien même la série ne porte pas sur elle. C’est un départ assez radical de la mythologie habituelle de Darna, telle que représentée dans la plupart des versions antérieures où il n’y a, en principe, qu’une seule Darna ; mais il y a deux Darna dans ce premier épisode. Celle que nous voyons à l’oeuvre, qui se bat fièrement parce que c’est ce qu’elle a toujours fait peu importe la planète où elle se trouvait, et celle qui se prépare (quoiqu’à son insu) à devenir à son tour une combattante.