HBO Max a, pendant un temps, commandé quelques excellentes séries nordiques, mais tout ça c’est fini. L’annonce un peu plus tôt ce mois-ci que la plateforme allait arrêter de lancer des projets originaux dans plusieurs pays a de quoi en étonner plus d’une. Il faut dire que, historiquement, le groupe HBO a été un investisseur plutôt constant dans la fiction de nombre de ces territoires ! Ses chaînes linéaires, en particulier, avaient installé la marque en Europe Centrale assez rapidement pendant la phase d’expansion internationale du diffuseur étasunien (un modèle que Netflix avait un temps imité), et la plateforme de SVOD offrait encore plus de possibilités à un secteur local qui était, très souvent, limité par les contraintes des diffuseurs historiques. Même si HBO n’arrête pas la production de séries originales pour ses chaînes linéaires à l’heure actuelle, cela signifie quand même que bon nombre de partenaires habituelles ou potentielles se retrouvent donc avec moins d’options auxquelles proposer leur séries.

Par-dessus le marché, certaines des séries originales de HBO Max déjà mises en ligne ont été retirées du catalogue en ligne, dans le but d’être proposées à d’autres distributeurs. C’est sûrement la partie de cette annonce qui m’agace le plus ! On sait bien que la SVOD n’est pas fiable en matière d’accès à la fiction ; des séries sous licence pendant un mois peuvent ne plus l’être le suivant, ça arrive sans arrêt, ya même des sites pour récapituler ce qui sort du catalogue. C’est nul, mais on est habituées. Par contre, que cela se produise même pour les productions originales de la plateforme, ça me contrarie ; si on ne peut même pas faire confiance aux plateformes pour proposer leurs propres séries… Alors certes, vous allez me dire : il y a toujours des milliers d’autres séries sur votre to watch list, qu’est-ce qu’une ou deux en moins ? Pourtant ce sont des opportunités qui ne se présenteront peut-être plus jamais, et au-delà des pratiques individuelles, c’est tout un patrimoine télévisuel qui disparaît lentement mais sûrement, exactement comme pour les séries que la télévision linéaire enterre faute de réussir à vendre ailleurs. Il y en aura qui s’en tireront bien, seront achetées là où certaines téléphages pourront la voir ; il y en aura qui s’en tireront moins bien, seront achetées dans des recoins de la planète où la majorité des gens n’y auront pas accès ; et puis il y a celles qui, faute de trouver acquéreur, tomberont dans l’oubli. Vous vous souvenez de l’époque pendant laquelle on pensait que la SVOD allait sauver la télévision de l’obsolescence ? On était un peu naïves, quand même, mais c’était le bon temps, le temps de l’innocence.

Comme de toute façon je n’ai jamais eu accès à HBO Max, dans mon monde les épisodes ne disparaissent pas (sauf panne de disque dur, certes). Du coup, je peux quand même tester Kamikaze, une série danoise qui fait partie des fictions retirées du catalogue de la plateforme pour être monnayée au plus offrant ailleurs. J’en ai entendu pas mal de bien, donc ses chances de trouver un nouveau domicile sont élevées, mais dans l’intervalle voyons donc de quoi il retourne.

En fait, de Kamikaze, j’avais entendu du bien, mais comme j’évite de lire les reviews de ce que je n’ai pas encore testé, je ne savais pas vraiment de quoi il retournerait. Le matériel promotionnel me faisait penser à une sorte de thriller lorgnant sur l’espionnage et/ou l’action… au vu du premier épisode, j’avais clairement mal jugé la série.

Kamikaze démarre alors que Julie précipite un petit avion vers le sol avec une énergie rageuse : elle n’essaie pas d’atterrir mais de crasher. L’appareil s’écrase au beau milieu d’un désert, sans la tuer sur le coup, et c’est le moment que la série choisit pour opérer un retour en arrière et nous expliquer « l’avant ». Avant, Julie est une adolescente de 18 ans élevée dans une famille riche, donc elle est influenceuse (quoi ? je mens, peut-être ?!). Elle a grandi dans un manoir magnifique, aimée par sa famille, entourée d’amies. Après, elle essaie de détruire un avion dont (…apparemment) elle est la seule passagère. Vous admettrez que ça pose question.

Sauf que cette entrée en matière n’est pas exactement un démarrage in media res comme la télévision nous en sert copieusement depuis quelques années. Kamikaze ne veut pas juste nous raconter l’avant avant de nous décrire l’après et faire de cet après son intrigue, mais plutôt mettre en parallèle ces deux existences, vécues par une même personne. Pour le moment, l’épisode introductif n’est même pas encore intéressé par la cause, l’évènement déclencheur qui a fait passer Julie de avant à après ; ce qui compte est plutôt la transformation qu’elle a vécu. Les changements sont évidemment physiques, comme le montre bien le matériel promotionnel, mais ils sont le reflet de quelque chose de plus profond, et j’ai eu le sentiment que c’était de cela que voulait me parler cet épisode inaugural. De la façon dont la vie peut faire de quelqu’un une autre personne. De la façon dont nous contenons quelqu’un d’autre en nous, qui peut se révéler dans certaines conditions. De la façon dont quelque chose peut nous changer à jamais, et des décisions que nous prenons autour de ce changement.

Ce n’est pas exactement qu’un mystère repose dans la révélation du pourquoi de cette bascule. On aura, avant la fin de ce premier épisode, une explication finalement assez évidente à cette rupture dans la continuité de l’existence de Julie. La tragédie la transforme ; mais cette explication n’en est même pas vraiment une parce que, en mettant en balance l’avant insouciant et l’après auto-destructeur, Kamikaze a établi que ce à quoi nous devons prêter attention, c’est comment, émotionnellement, ce changement s’est produit.

On entend souvent, lorsqu’on passe par quelque chose de difficile et qu’on y survit, malgré tout, les gens nous dire : « tu as bien du courage ; en tout cas, moi, je pourrais pas ». Ha ! Comme si on avait eu le choix. En réalité, si on est là c’est qu’on n’a pas eu notre mot à dire. Ce n’est pas du courage, c’est juste la façon dont ça s’est passé. Il n’y a pas de secret : c’était vivre ça et y survivre, ou la mort. Il n’y avait pas de troisième solution… et parfois la mort n’arrive pas même quand on vient la chercher ; ce qui n’est pas de la bravoure non plus, juste de la malchance. Si on est encore là, c’est que l’alternative n’existait pas ; aucune force de caractère ne réside dans le fait d’être un increvable cancrelat.

Le premier épisode de Kamikaze semble être dans la confidence. C’est comme si la série savait que le secret de la résilience, c’est juste d’être impossible à tuer (au moins pour le moment). C’est tout. Ce qui ne l’empêche nullement, bien au contraire, d’interroger les effets de tels mécanismes sur notre psyché, notre façon de voir le monde, notre rapport à la vie et à la mort. J’ai eu le sentiment que c’était ça, dont voulait parler Kamikaze ; des changements que cela induit sur nous que de survivre à ce qui pouvait nous arriver de pire. Comment cela change-t-il notre perception de tout, y compris de nous-même ? Au moins, lorsqu’on est passée de l’autre côté de la tragédie, plus jamais il ne nous vient l’idée saugrenue de dire « tu as bien du courage ; moi, en tout cas, je pourrais pas »…

Et du coup, si tel est vraiment son propos dans les épisodes suivants, effectivement, la série mérite son excellente réputation. Sinon, au pire, ça veut dire que j’ai fait un transfert… et au final ça répond à la même question.

Lire la suite »

A l’époque de sa diffusion, Qi Pao Mei Tan n’avait pas vraiment fait de bruit hors de l’Asie. Initialement produite pour Tencent et Beijing TV, où elle est apparue en août 2020, la branche HBO Asia avait cependant mis quelques billes dans l’affaire aussi, lui permettant de montrer la série dans plusieurs pays asiatiques hors-Chine. On pensait que ça s’arrêterait là, mais cet été, HBO Max a décidé de l’ajouter à son catalogue (la qualifiant d’original), simplifiant son accès notamment auprès du public anglophone. D’où, enfin, l’existence de sous-titres anglais.

A l’époque de sa diffusion, Qi Pao Mei Tan n’avait pas vraiment fait de bruit hors de l’Asie. Initialement produite pour Tencent et Beijing TV, où elle est apparue en août 2020, la branche HBO Asia avait cependant mis quelques billes dans l’affaire aussi, lui permettant de montrer la série dans plusieurs pays asiatiques hors-Chine. On pensait que ça s’arrêterait là, mais cet été, HBO Max a décidé de l’ajouter à son catalogue (la qualifiant d’original), simplifiant son accès notamment auprès du public anglophone. D’où, enfin, l’existence de sous-titres anglais.

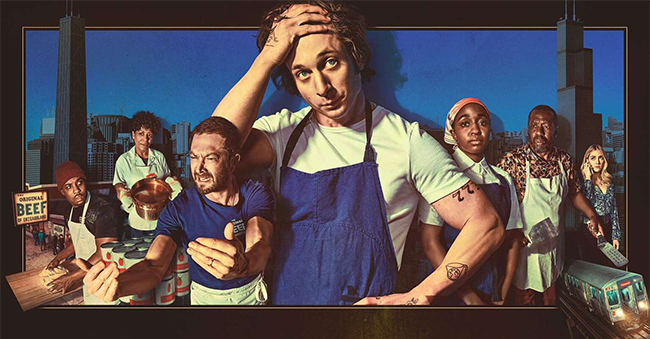

Derrière les fourneaux du Beef, on trouve des hommes et des femmes qui, en essayant de survivre, en ont oublié d’avoir des exigences. C’est difficile de se pousser à l’amélioration quand on est constamment au bord de l’épuisement, aussi bien physique qu’émotionnel. The Bear s’arrête sur la façon dont chacune a un peu occulté qu’il ne s’agissait pas juste de faire tourner la boutique et vivre jusqu’au prochain service, mais d’essayer de bien faire le boulot, l’arrivée de Carmy venant indirectement mettre ses employées face à leur complaisance vis-à-vis d’elles-mêmes. Carmy a travaillé dans les meilleurs restaurants de la planète, et si c’est l’objet de moqueries de la part de certains comme Richie, cela reste impressionnant quand même, au fond. L’organisation, la propreté, et surtout le degré d’exigence, de ces endroits, lui manque ; c’est une structure réconfortante, malgré tous les abus qu’elle peut aussi engendrer, et implémenter ces changements a quelque chose de rassurant, paradoxalement. Mais pour ses employées, c’est un bouleversement.

Derrière les fourneaux du Beef, on trouve des hommes et des femmes qui, en essayant de survivre, en ont oublié d’avoir des exigences. C’est difficile de se pousser à l’amélioration quand on est constamment au bord de l’épuisement, aussi bien physique qu’émotionnel. The Bear s’arrête sur la façon dont chacune a un peu occulté qu’il ne s’agissait pas juste de faire tourner la boutique et vivre jusqu’au prochain service, mais d’essayer de bien faire le boulot, l’arrivée de Carmy venant indirectement mettre ses employées face à leur complaisance vis-à-vis d’elles-mêmes. Carmy a travaillé dans les meilleurs restaurants de la planète, et si c’est l’objet de moqueries de la part de certains comme Richie, cela reste impressionnant quand même, au fond. L’organisation, la propreté, et surtout le degré d’exigence, de ces endroits, lui manque ; c’est une structure réconfortante, malgré tous les abus qu’elle peut aussi engendrer, et implémenter ces changements a quelque chose de rassurant, paradoxalement. Mais pour ses employées, c’est un bouleversement.