Vous me connaissez : lorsque c’est possible, je préfère toujours ne pas choisir. Pourquoi se contenter d’une série, ou de deux, quand on peut les voir toutes ?! Alors, maintenant que l’édition 2022 de Series Mania est finie, me voici devant vous à parler de toutes les séries que j’ai vues cette année, puisqu’elles étaient une nouvelle fois accessibles en ligne. Initiative dont je n’aurai de cesse de chanter les louanges, et j’espère que lorsque les histoires de pandémie appartiendront au passé, ces pratiques seront devenues la règle et non une temporaire exception.

Pour cette expédition qui s’apprête à concerner pas moins de 712 séries (…d’accord : 30), je me suis concentrée uniquement sur le premier épisode des séries sélectionnées pour les compétitions de formats dits « longs », même si le festival mettait des épisodes ultérieurs à disposition. Ainsi, vous pouvez directement aller consulter la Compétition internationale, la Compétition française, et le Panorama international. Comment ça, « c’est tout » ?! Bon, boooon, ok ; la Nuit des Comédies aussi…

Billy the Kid

Billy the Kid

Historique

Historique

On ne sait pas trop pourquoi on est là. Moi, en tout cas, je sais que je n’aurais pas classé ce premier épisode parmi les 500 premiers de ma to-watch list sans ce festival et ma tendance à tout en voir. La fascination pour un tueur de l’Ouest, elle a vécu, non ? Ce premier épisode se fait fort de raconter les origines (réelles, supposées… qui peut dire ?) du Kid. A travers elles, on nous conte l’histoire de cette ruée vers l’Ouest dans laquelle tant de familles se sont lancées pleines d’espoir, pour finalement apprendre de la pire façon qui soit que l’espoir d’une vie meilleure est le pire des poisons. Avec son bref passage par une intrigue à la Wagon Train (…tiens, en voilà un western que j’aurais volontiers regardé à la place : un reboot de Wagon Train !), ce premier épisode n’est que désillusion sur le fameux rêve américain. Les choses vont si vite, et le personnage de Billy the Kid est si emblématique, qu’on sent pourtant de façon diffuse que ce n’est pas LE sujet de la série. Sauf que pour le moment je serais bien en peine de vous dire quel est LE sujet, à part que l’Ouest, c’est pas drôle, et que Billy the Kid a eu une vie mouvementée, toute brève qu’elle ait été. L’avantage c’est que d’un mec mort à 21 ans on tirera difficilement une série de 5 saisons. Plus vite c’est fait, plus vite c’est fini.

Il Re

Il Re

Drama

Drama

Il Re est une sorte de The Shield carcéral, qui pose indirectement toutes sortes de questions éthiques sur la tenue d’une prison « efficace ». Comme prétexte à cette exploration, la série utilise le meurtre du commandant de la prison, bras droit et meilleur ami du directeur Bruno Testori. L’homme est retrouvé à la fois égorgé et jeté du haut du toit de la prison que Testori pensait pourtant mener d’une main de fer, et une enquête à la fois officielle et officieuse commence pour en découvrir le coupable. Dans la prison San Michele, toutefois, il n’y a pas vraiment de règles, ou plutôt, jusque là, c’était Testori qui en décidait, mais Il Re le confronte autant à ses abus de pouvoir qu’aux limites du pouvoir en question. Ce premier épisode est étouffant, en grande partie à cause du côté « expérience de Stanford grandeur nature ». Même si, pour ces mêmes raisons, il ne faut pas attendre de victoire morale, et d’ailleurs dans l’histoire personne n’a vraiment envie de s’interroger sur les droits des prisonniers, juste sur la moralité de ceux qui les gardent. Il y a une nuance.

Le Monde de Demain

Le Monde de Demain

Drama, Musical, Historique

Drama, Musical, Historique

Putain mais ouais, c’est ça qu’on veut, bordel ! Le Monde de Demain est un projet sur une époque, sur la passion, sur l’attrait magnétique pour la nouveauté. Un truc qui sonne vrai même quand on n’a pas bien connu l’époque et encore moins le milieu dont il est question. Pour l’instant moins intéressé par les personnages centraux eux-mêmes que par le mouvement dans lequel ils s’inscrivent, ce premier épisode pose son univers avec tendresse, ce qui pourrait surprendre vu le sujet. Tant qu’à avoir des biopics, voilà exactement le genre de biopic que je veux voir sur les écrans français, qui en définitive s’intéresse un peu moins aux figures célèbres mises en scène qu’à ce qui les a animées et, à terme, ce qu’elles ont pu représenter.

Rikud HaEsh

Rikud HaEsh

Drama

Drama

Projetée sous son titre international (Fire Dance), cette série israélienne se déroule dans une communauté orthodoxe, mais met un point d’honneur à ne pas faire de la religion son sujet, à aucun moment. A la place, il s’agit des émois d’une adolescente suicidaire qui développe un béguin pour le fils, marié, du rabbin de sa communauté. Le premier épisode m’a mise mal à l’aise parce que je n’arrivais pas à déterminer ce que la série disait de ses sentiments à lui ; plus âgé, relativement respecté (bien que moins que son frère, lequel est vu comme le successeur évident de leur père), et généralement assez avisé, il semble avoir pris l’héroïne sous son aile, à plus forte raison après avoir remarqué que la mère de celle-ci est maltraitante. Mais il n’est pas en position, au moins en théorie, de lui retourner son affection. Est-ce que tout se passe dans la tête de l’ado ? Ou est-on devant une romance « impossible » ? Le ton lent de la série n’est pas là pour le confirmer rapidement, la perspective de la jeune héroïne étant omniprésente, mais potentiellement peu fiable parce que, par nature, les adolescentes amoureuses le sont. J’avoue que je n’ai pas trop envie qu’on nous serve une énième série atteinte du Lolita complex, toute orthodoxe soit-elle.

Sentinelles

Sentinelles

Guerre

Guerre

On n’en fait pas beaucoup, en France, des séries militaires, alors quand ça se produit il faut ouvrir l’oeil. A l’instar de séries comme Nobel ou Commando’s, Sentinelles pose la question de l’intervention militaire européenne dans des conflits actuels, ici le Sahel. L’idée n’est pas vraiment de revenir sur le contexte géopolitique des événements, c’est une problématique que Sentinelles laisse à d’autres, mais plutôt d’utiliser une unité pour explorer les retombées émotionnelles mais aussi morales de leur expérience au Mali. L’incident décrit dans ce premier épisode semble être un déclencheur, mais aussi un révélateur de chose préexistantes, et cette introduction prend la peine d’essayer de faire son travail d’exposition tout en commençant à tracer le contour de choses plus complexes et ambivalentes. Il y a quelques facilités formelles, mais dans l’ensemble c’est un épisode solide pour le genre, qui esquisse par moments ce que j’aime le mieux dans les séries sur la guerre : en douter.

The Baby

The Baby

Comédie, Horreur

Comédie, Horreur

J’avoue avoir un peu de mal à cerner ce premier épisode, et, si le temps ne m’avait pas autant été compté, j’aurais sûrement préféré voir aussi un deuxième épisode pour me faire une idée plus précise de ce à quoi on a affaire. C’est que, si The Baby est assez claire sur le manque de désir d’enfant de son héroïne, la série semble moins certaine de ce qu’elle a à en dire. La persistance avec laquelle elle met ledit bébé sur la route de la protagoniste, ainsi que le discours un peu immature tenu par cette jeune femme qui est la dernière de son groupe d’amies à ne pas avoir d’enfant, donne parfois l’impression que l’arrivée du bébé est une bonne chose. Aussi dévastatrice soit-elle par ailleurs… et elle l’est, dévastatrice, sans doute possible ! Comme si l’arrivée de ce bébé étrange était à voir, en partie, comme une bénédiction, malgré le rejet constant de l’héroïne autant que les morts plus ou moins (souvent moins que plus) gore de la série. Difficile en seulement une demi-heure de décider sur quel pied danser.

The Birth of Daniel F Harris

The Birth of Daniel F Harris

Drama

Drama

Voilà exactement le genre de série que je suis contente, vraiment contente, de ne pas découvrir en festival mais au contraire dans une projection à domicile. Qu’on ne s’y méprenne pas : un festival, et plus encore un festival comme Series Mania qui compte parmi mes préférés (et ne plus pouvoir m’y rendre est une déception chaque année depuis le déménagement à Lille), est le lieu parfait pour des découvertes. Intellectuellement, c’est une source de joie que de pouvoir avoir accès à autant de séries si différentes en si peu de temps. Mais cette curiosité, parfois, ne laisse qu’une place modérée à l’émotion ; on ne peut ressentir les choses de la même façon (ou, parfois, on ne s’autorise pas à les exprimer) dans ce contexte. Quand on vit une expérience télévisuelle dans une salle d’une ou deux centaines de personnes autour de soi ; quand à la fin de la projection, la salle se rallume et qu’il faut, vite, très vite, courir à la prochaine séance ou la prochaine conférence ; quand on est entourée d’autre téléphages qui n’ont pas vécu la même chose et qui en sont à se demander si on va s’acheter un sandwich ou si on a vu leur téléphone… On n’est pas là pour l’intime. On n’a pas le droit de sangloter pendant une heure sur son siège en attendant d’avoir un peu digéré ce qu’on vient de voir. On n’est pas là pour débattre dans la file d’attente d’une séance, ticket à la main, sur les blessures personnelles qu’une projection précédente a explorées comme un chirurgien des entrailles malades. On n’a pas le temps d’être confrontée à quelques uns de ses pires traumatismes pendant un festival. C’est pas l’endroit. Pour toutes ces raisons, The Birth of Daniel F Harris, c’est le genre de série que grâce à Series Mania Digital, je regarde et garde entre moi et moi.

Transport

Transport

Thriller

Thriller

Si vous aussi vous en avez ras-le-bol des meurtres et disparitions, et/ou des séries policières, alors Transport est faite pour vous en cela qu’elle suit l’investigation que mène une journaliste sur des restes équins trouvés dans de la nourriture pour bébés. D’où viennent-ils ? Remonter la piste fournie par une puce d’identification trouvée dans la viande va lui faire découvrir des ramifications internationales… Le sous-genre de la série consumers’ rights mériterait qu’on en parle plus en détail que dans cette mini-review, mais personnellement je suis très friande de ces thrillers créés autour de crimes en col blanc autrement plus réels et fréquents pour le grand public que des meurtres atroces. Je ne suis pas étonnée de voir qu’on les trouve principalement produits des pays où le taux d’actes violents sont assez bas… Le résultat c’est que, dans la grande tradition de ce type de séries, Transport n’est peut-être pas une série d’adrénaline intense, il n’y a sûrement ni corps amputés ni scènes de crime sanglantes, et même niveau surprise on ne peut pas dire qu’on soit assis sur le bord de notre fauteuil… Par contre on tire un véritable intérêt de ce qui se déroule. Si quelqu’un pouvait gentiment nous proposer la suite, ça serait fort urbain.

Chair Tendre

Chair Tendre

Teen drama

Teen drama

J’ai bien failli passer à côté, mais heureusement Series Mania décidé de jouer les prolongations ce weekend et m’a ainsi donné un seconde chance. La série commence un peu comme First Day (sauf qu’ici l’héroïne est une lycéenne au lieu d’être une collégienne), alors qu’une ado trans fait sa rentrée dans un nouvel établissement scolaire sous une nouvelle présentation. La série introduit cet aspect par petites touches relativement discrètes, mais bel et bien présentes, jusqu’à un twist assez bien trouvé en fin d’épisode qui conduit à… à, ma foi, ce que les résumés nous disaient de Chair Tendre, et qu’on était venues voir. Mais c’est plutôt finement amené, et c’est un joli témoignage de l’élégance de l’écriture ; ça place la barre assez haut pour la suite, en espérant ne pas être déçue.

Hors Saison

Hors Saison

Policier

Policier

Si vous aimez les polars scandinaves, mais pas les sous-titres. Tout commence avec la découverte d’un corps qui pousse une enquêtrice suisse à retourner dans son patelin natal, où évidemment elle a vécu un grand traumatisme, mais au moins cela garantit qu’elle y a ses attaches et connaît tout le monde. On lui impose un partenaire français très différent d’elle, ce qui va passablement lui compliquer la vie dans les épisodes ultérieurs. Par moments j’ai eu des flashbacks de Glacé, mais c’est surtout parce que la série se déroule dans une station de ski, quoique, comme son nom l’indique, hors saison. Il y a un léger twist vers la fin de l’épisode, qui ne surprendra qu’à moitié… et c’est à peu près tout ce qu’il y a à en dire, honnêtement. Des séries comme ça, Series Mania en met chaque année dans sa compétition officielle pour des raisons qui s’obstinent à m’échapper. Peut-être que Hors Saison a une carte unique dans son jeu, mais pour le moment, au vu de ce premier épisode, elle l’a gardée méticuleusement dans sa main.

Les Papillons noirs

Les Papillons noirs

Thriller, Crime drama, Historique

Thriller, Crime drama, Historique

Une série comme j’aimerais en voir plus souvent, et plus encore sous nos latitudes ; même si je regrette qu’on n’ait pas pu s’empêcher de glisser un aspect policier (un mal de notre temps), hors deux scènes ce premier épisode est impeccable. Mélange à la fois de l’histoire d’amour racontée à un auteur, et de tout ce que cette histoire d’amour remue en l’auteur en question (…ce qui dans un monde idéal devrait être suffisant pour une série, m’enfin que voulez-vous, je sens bien que je suis en minorité sur ce sujet), Les Papillons noirs possède de bons dialogues et une excellente réalisation. Ce premier épisode transmet quelque chose de viscéral et pourtant plein de délicatesse sur l’amour, la filiation, l’art… et j’ai hâte de voir jusqu’où la série va fouiller dans l’intime de ses personnages.

ReuSSS

ReuSSS

Drama, Musical

Drama, Musical

Joli effort sur la forme, un peu moins sur le fond (les dialogues peu riches n’aidant pas), ReuSSS s’attèle à la comédie musicale, genre historiquement peu affectionné par la télévision française. Rien que pour cette audace, elle mérite quelque lauriers, et d’ailleurs elle a récolté hier pendant la cérémonie de clôture. Même si ce premier épisode est court, la distribution semble avoir du talent (ça ne fait aucun doute dans le cas d’Inès Ouchaaou, en tout cas, qui brille plus fort que le soleil de Sète ; d’autres ont hélas moins à se mettre sous la dent), et l’énergie est indéniable. Pour le reste, il faudra voir sur la longueur, 22 malheureuses minutes peinant à établir pleinement les enjeux de l’intrigue principale ; quand le synopsis en quatre phrases d’une série vous en dit plus que son premier épisode, il y a un léger hic.

Syndrome E

Syndrome E

Policier

Policier

L’épisode met un peu de temps à démarrer mais une fois lancé, on ne l’arrête plus. Syndrome E empile les faits étranges (certains sincèrement glaçants) histoire de donner des frissons en attendant qu’on nous dise, ce qui à mon sens n’est pas encore clair, si on est devant un thriller fantastique ou une série de science-fiction. Pour le moment j’ai tendance à penser que c’est plutôt la seconde proposition, mais encore une fois, je n’ai vu qu’un épisode, et pas lu le bouquin (dont apparemment il s’agit d’une adaptation très libre de toute façon). Tournée avec un peu plus d’ambition visuelle que votre série au poulet moyen, Syndrome E n’évite cependant pas totalement, et croyez-moi je le déplore, les écueils de la direction d’interprètes si courants à la télévision française. C’est dommage parce que si plusieurs membres de la distribution se concentraient juste un tout petit peu, ça donnerait un résultat un peu plus probant. Pas au point d’être une révélation mais enfin, pour le genre ç’aurait presque pu être bien.

Toutouyoutou

Toutouyoutou

Dramédie, Historique, Espionnage

Dramédie, Historique, Espionnage

Ce premier épisode ayant pour mission essentielle (et logique) de procéder à l’exposition de l’intrigue, Toutouyoutou commence avant tout comme une dramédie sur une femme au foyer désespérée dans les années 80. Ce n’est que sur les toutes dernières secondes de l’épisode qu’intervient le thème de l’espionnage, ce qui signifie que l’épisode suivant a sûrement un défi plus conséquent à relever en matière de jonglage entre les différents genres que la série s’est choisis. Mais pour le moment, les portraits sont plutôt réussis, les dialogues oscillent entre le banal et l’amusant, et l’ambiance est rétro à souhait. Je ne sais pas si on peut en demander plus d’une série hybride dont les épisodes ne durent qu’une demi-heure, honnêtement.

Des gens bien

Des gens bien

Policier, Dramédie

Policier, Dramédie

A mon grand regret, le ton de ce premier épisode reste un peu confus. Je m’attendais à une série policière avec de vrais morceaux d’absurde dedans… or, en-dehors de la musique et peut-être du montage de certaines scènes, finalement assez peu de choses se prêtent à ce genre. L’enquête est pour le moment présentée de façon assez sérieuse, le personnage central est trop anxieux et nerveux pour s’essayer à transmettre une émotion moins tendue, et dans l’ensemble, la série a beau employer des comédiennes comiques, elle ne leur donne strictement rien à faire qui ne soit pas purement dramatique. Je ne sais pas, peut-être que ça se décante par la suite, quand le travail d’exposition est fini (et, il faut le dire, Des gens bien fait son travail d’exposition avec intelligence, par paliers, ce qui en fait un bon premier épisode en-dehors de la question du genre). Mais j’avoue que je suis très déçue par le ton de la série, dont j’espérais autre chose. D’un autre côté, je ne sais pas pourquoi je suis surprise : une série qui a réellement un sens de l’humour se serait appelée Des gens bons.

Funeral for a Dog

Funeral for a Dog

Thriller, Romance

Thriller, Romance

Dire que j’ai eu un peu de mal avec ce premier épisode est en-dessous de la réalité. Il y a des aspects qui auraient pu m’emballer un peu (les flashbacks dans la Colombie des années 90) mais noyés dans une romance triangulaire prévisible ; et il y a ceux dont je n’ai même pas compris l’intérêt dramatique (l’arrivée d’un journaliste dans la maison d’un auteur qu’il souhaite interviewer, en Italie), même si je suppose que ça s’éclaire un peu dans les épisodes suivants. L’exposition est sommaire, c’est sibyllin sans piquer la curiosité ; des personnages se retrouvent dans les intrigues des deux époques, sans que ça ne suscite réellement de réaction particulière parce que, bah, ouais, les gens vivent plus de 30 ans, je sais pas quoi vous dire. On n’y ressent rien, on ne nous y dit rien ou si peu, et dans le fond, on ne sait pas trop pourquoi on est supposées s’intéresser à quoi que ce soit. Tout cela semble éminemment masturbatoire, le genre de série qui a sa place en festival mais pas vraiment dans le cœur des amatrices de séries. A regarder par curiosité, à la rigueur. Peut-être.

Kin

Kin

Crime drama

Crime drama

Honnêtement, s’il n’y avait pas eu Series Mania, j’aurais continué de faire l’impasse ; mais bon, je suis complétiste dans l’âme. Comme son nom le suggère, la série s’intéresse à une famille dont toutes les membres, ou presque, s’impliquent dans des activités criminelles à un degré ou à un autre. L’intrigue démarre alors que l’un des frères de la famille sort de prison après une peine plutôt longue, et espère entrer dans le droit chemin afin de pouvoir être autorisé à retrouver sa fille. Toutefois il s’agit là plutôt d’un déclencheur : la série n’est pas centrée que sur lui, et Kin privilégie une approche plus chorale, même si certaines protagonistes ont droit à une intériorité plus développée que d’autres. Pour quelqu’un qui, comme moi, n’en a mais alors rien à péter des séries sur le crime organisé (fusse-t-il organisé en famille), j’avoue que je ne vois pas la différence avec les 712 autres séries du genre qui l’ont précédée. Peut-être qu’un oeil plus acéré que le mien sera plus à même de jouer au jeu des sept erreurs.

Le temps des framboises

Le temps des framboises

Drama

Drama

C’est pour ce genre de série que je regarde des séries. Il est tellement difficile de ne pas tomber sous le charme du chaos tendre de ce premier épisode ! Derrière son histoire de deuil, Le temps des framboises semble surtout se préparer à être une série sur l’imprévisibilité de la vie. Et la beauté de cette imprévisibilité, sûrement. Ce qui s’annonce dans ce premier épisode est à la fois magnifique et décalé, élégant et brouillon, aérien et braillard ; le temps sera long jusqu’au lancement de la série le mois prochain.

Mörkt Hjärta

Mörkt Hjärta

Thriller, Historique

Thriller, Historique

Inspiré d’une histoire vraie et basé sur un livre co-écrit par l’une des protagonistes de l’histoire, ce thriller laisse assez peu de place, en réalité, au suspense. Ce qui est rare pour un thriller ! Le premier épisode dévoile même très ouvertement le contexte et les motivations du crime que l’on devine, quand bien même il n’est pas encore confirmé. C’est un peu tout l’intérêt de l’exercice : explorer comment les choses en sont arrivées là, pas mener une enquête factuelle. Mais, parce qu’il s’agit d’un épisode d’exposition, on n’a aussi pas trop de temps ni de place pour l’exploration de l’âme humaine (le titre international de la série, après tout, est The Dark Heart), ce qui donne l’impression d’une intrigue simpliste pour le moment. Vu qu’il s’agit d’une mini-série d’à peine 5 épisodes, il faut espérer que les choses s’agitent un peu plus sur les nuances les plus philosophiques de l’histoire. Pour ma part je ne suis qu’à moitié convaincue, mais ne demande qu’à être contredite par la suite.

Sunshine Eyes

Sunshine Eyes

Drama, Historique

Drama, Historique

Il y a eu autant de destins bouleversés par COVID qu’il y a de gens sur Terre ; Sunshine Eyes a décidé de spécifiquement nous parler de femmes et filles prises dans le tourbillon des événements de 2020, étudiant les conséquences de la pandémie sur leur petit monde. On en tire le sentiment d’une interférence subie, forcément. En soi l’émotion que l’on tire de ce premier épisode ne surprendra pas grand monde, rapport au fait que, encore une fois, toute la planète a vu sa vie interrompue d’une façon similaire. Pour l’instant, ce premier épisode pose des bases assez prévisibles, mais pas désagréables, et il faudrait voir où l’intrigue veut nous mener. Sa réalisation vulnérable (et quelques solides interprétations) lui donne en tout cas un atout bienvenu pour conduire sa mission ; hélas, j’ai cru comprendre que la série n’avait pour le moment pas de diffuseur même dans son pays natal ? J’ai dû mal comprendre. Il FAUT que j’aie mal compris.

Tao Jin

Tao Jin

Thriller, Aventure, Historique

Thriller, Aventure, Historique

Proposée sous son titre international Gold Panning, cette série était sur ma to-watch list depuis le début de l’année, donc un petit coup de pied au derche ne pouvait que faire du bien. Et, ma foi, quel excellent choix ; Tao Jin a parfaitement sa place dans la programmation d’un festival exigeant, on est nettement dans le haut du panier téléphagique ici. Mélange de thriller moite et de chronique historique crasseuse, la série revient sur la queue de comète de la ruée vers l’or dans la province du Yunnan, dans les années 80… même si les conditions de vie et de travail sont très proches de ruées vers l’or en d’autres lieux et à d’autres époques. Parqués dans des dortoirs sales, grattant le moindre gramme d’or dans la rivière au mépris de leur santé, et payés le strict minimum au mieux, les ouvriers de ces gisements d’or sont souvent tentés, pour améliorer leur paie, de vendre leurs trouvailles en contrebande. Un marché juteux mais évidemment sévèrement réprimé, la compagnie minière possédant son propre service de sécurité, implacable, violent. La mise en situation est étouffante à souhait, et on voit débarquer dans cet univers un jeune homme qui n’a pas grand’chose à y faire, si ce n’est pour raisons personnelles. Difficile de ne pas adhérer à ce que Tao Jin met en place, avec une élégance d’autant plus belle que son sujet ne l’est pas. Il n’y a que 11 autres épisodes et il est clair que je vais vite les remonter sur mon ordre de priorités.

The Responder

The Responder

Policier

Policier

Avoir vu cet épisode me crispe d’une façon assez spectaculaire, et pas juste pour les raisons prévues par son créateur. L’officier Chris Carson est un flic hanté ; sauf que ce qui le torture, ce n’est pas exactement qu’il fasse un job difficile, mais la façon dont il le fait, qui oscille très fortement entre ses tentatives de bien faire et ses pulsions de violence irrépressibles. Ce à quoi il faut encore ajouter que Carson est un flic corrompu, qui rend des services à un trafiquant de drogue local. Alors forcément, The Responder ne s’aventure pas exactement en terrain inconnu : des flics torturés, c’est pas ça qui manque à la télévision. Le visionnage de Southland suffit à lui seul à couvrir pas mal de choses que, sur le papier, The Responder semble reprendre. C’est que, la vraie originalité de ce premier épisode est plutôt à aller chercher dans la façon dont les dilemmes (et les troubles qui en résultent) sont montrés : les images des interventions de Carson se juxtaposent à sa vie de famille, à ses visites quotidiennes à la maison de retraite de sa mère, et même à ses séances de thérapie. C’est en télescopant toutes ces vues d’une seule et même existence, mais fragmentée (en partie volontairement, en partie malgré lui), que la série crée un kaleidoscope complexe autour d’un personnage qui ne l’est pas moins. Je l’avoue, de par mon histoire personnelle, j’ai grincé des dents plus d’une fois ; qu’il s’agisse des débordements violents, lorsque Carson ne parvient plus à contrôler le chaos dans sa tête, aussi bien que lorsqu’on parle de son histoire personnelle (de fortes allusions sont faites dans ce premier épisode à une enfance maltraitée, je suppose que les épisodes suivants étayeront), sans oublier bien-sûr comment ces deux ingrédients font sonner toutes les alarmes dans ma tête pour la fille de Carson… Il y a beaucoup trop d’ingrédients dans cette série qui me mettent à cran, pour que j’arrive à desserrer les mâchoires assez longtemps pour en dire du bien. Mais objectivement, si j’étais quelqu’un d’autre, je pense que je pourrais concevoir qu’on trouve The Responder solide dans son étude de personnage. Voilà, je suis au max, là. Je vais aller pleurer et/ou hurler un bon coup maintenant.

Turbia

Turbia

Science-fiction, Drama

Science-fiction, Drama

Tournée avec peu de moyens par une simple chaîne régionale, cette série d’anticipation ne se déroule qu’un an dans le futur, à Santiago de Cali, la ville du Sud de la Colombie la plus peuplée. La pluie n’y tombe presque plus, et la pénurie d’eau commence à se faire cruellement ressentir. Enfin… pas partout. Dans les enclaves aisées de la ville, dûment gardées par des services de sécurité et des caméras, l’eau coule encore à flots ; c’est dans les quartiers les plus pauvres que la sécheresse a les plus graves conséquences. Des drogues spéciales circulent sous le manteau pour aider un peu à tolérer le manque, mais le désespoir s’est installé. Turbia ne fait pas l’erreur de laisser penser que ces problèmes sont récents, et uniquement causés par le manque d’eau : la série est très claire, dés ce premier épisode, sur le fait que la pénurie agit comme un révélateur des problèmes de la ville. D’après ce que je lis, chaque épisode se déroulant dans un quartier différent de la ville ; effectivement cet épisode inaugural semble mettre en place un mode semi-anthologique. L’intrigue semble close lorsqu’il s’achève, mais il faudrait idéalement en avoir le cœur net. En tout cas je trouve ça courageux qu’une série pareille soit commandée par une si petite chaîne, et courageux également que les spectatrices se mettent devant chaque soir, parce que, oui, Turbia est diffusée en quotidienne. Faut vraiment avoir le moral bien accroché… et en même temps, faudra effectivement avoir le moral bien accroché en 2023, alors au moins c’est assorti.

Twee Zomers

Twee Zomers

Thriller

Thriller

Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment du côté des séries belges, mais après Pandore un peu plus tôt cette année, c’est au tour de Twee Zomers (ou Two Summers de son titre international) de faire partir son intrigue d’un viol en réunion. Et réunion est ici le mot-clé, puisque l’intrigue commence alors qu’une bande de potes (ou, disons, la plupart) se réunit pour passer quelques jours au soleil, 30 ans après avoir passé un été similaire une première fois. Sauf qu’à de nombreux égards, la première fois a tourné au fiasco, au point qu’on se demande pourquoi qui que ce soit se sent nostalgique : un soir, les garçons ont violé l’une des filles alors qu’elle était inconsciente. Plus tard, un incendie a eu lieu, qui a tué l’un des leurs. Alors que tout ce petite monde se retrouve sur la Côte d’Azur (leurs vies ayant encore plus divergé depuis) est un peu étonnant ! Il y a des amitiés qui se sont brisées pour moins que ça, mais soit. Le pot-aux-roses n’ayant (croit-on) jamais été découvert, c’est l’occasion d’un thriller en huis clos sur le temps qui passe (et Dieu sait que je raffole des séries sur ce thème ; quoique j’ai tendance à en voir plus souvent du côté du Japon, comme avec Dousoukai, Gekiryuu, REVERSE, Kamen Dousoukai…) et les méfaits du passés qui ne sont jamais vraiment oubliés. Le premier épisode fait son travail d’exposition avec intelligence mais sans originalité, en proposant plusieurs flashbacks instructifs, même si j’ai eu un peu de mal à me rappeler qui était qui (deux groupes d’actrices jouent les personnages à 3 décennies d’écart, évidemment), mais sans vraiment proposer quoi que ce soit d’ébouriffant pour le moment. Accordons-lui pour le moment le bénéfice du doute : c’est le genre de série qui prend de l’ampleur avec les épisodes.

Yeladim Bayaar

Yeladim Bayaar

Policier

Policier

Je serais éventuellement un peu plus partante pour ce que la série a à raconter si elle ne faisait pas l’erreur de tant de séries en son genre, en privilégiant le point de vue supposément « omniscient »… c’est-à-dire de tout le monde sauf le personnage le plus intéressant de son intrigue. Et par un curieux hasard, tout le monde, ça signifie essentiellement des flics. L’intrigue tourne en effet autour d’une unité de police israélienne qui se lance sur la piste d’un trafic de bébés vers l’Espagne, et demandent à une femme enceinte sans domicile de les aider à infiltrer le réseau. Sauf que ce personnage, une femme vivant à la rue depuis très jeune, mère d’un premier enfant et désormais enceinte à nouveau, est complètement mutique, ce que Yeladim Bayaar utilise pour faire s’exprimer tout le monde sauf elle (…même la femme du chef de l’unité !). Plutôt que de parler du vécu de cette femme enceinte dans des conditions inimaginables, de ses peurs, de ses expériences passées, de ses émotions alors alors qu’elle devient une personne-clé de l’enquête… l’intrigue la traite comme un animal sauvage blessé, et c’est insupportable sur de nombreux plans. Ethique, bien-sûr, mais aussi dramatique, parce que c’est absolument la seule originalité de cette enquête, qui autrement n’affiche aucune forme d’émotion. Ce premier épisode n’a pas beaucoup de mérites et je ne comprends pas bien ce qu’il fait en compétition, hors la suspicion lancinante qu’être une série de yes lui a permis de faire partie d’un package deal (…toutes les séries israéliennes en compétition sont des séries de cette chaîne, on ne m’ôtera pas de l’idée). Après je reconnais bien volontiers avoir développé une allergie profonde aux séries policières, mais ce n’est pas le seul problème, loin de là. Cette introduction de Yeladim Bayaar est au mieux paresseuse.

All My Friends Are Racist

Comédie

Comédie

Il vous faudra un effort supplémentaire pour celle-ci, puisque j’en ai déjà parlé dans une review dédiée au pilote en septembre dernier.

Comme je vous connais, voici un bref résumé : All My Friends Are Racist ne prend pas le temps de respirer, parce qu’elle a trop à dire sur les relations raciales de l’Australie moderne. Et par « dire », je pense en réalité « écorcher vif ». C’est probablement l’une des rares comédies à pouvoir se vanter d’être réellement une equal opportunity offender, n’accordant sa clémence à personne, pas même ses héroïnes.

Bloody Murray

Comédie, Romance

Comédie, Romance

Je ne suis pas fan de romcoms, mais les héroïnes de Bloody Murray, si ! Pourtant, largement trentenaires, Dana et Murray ont toutes les raisons d’être désabusées. Dana n’a par exemple jamais oublié son ex, et est surprise de tomber sur lui dans les couloirs de l’hôpital où elle travaille… ou plutôt aux côtés d’une patiente qu’elle aide à accoucher. Quant à Murray, elle multiplie les rendez-vous foireux, qui au moins lui donnent l’excuse de voir son propre ex, Gur, avec lequel elle continue d’avoir des plans cul ; pendant ce temps elle est supposée donner des cours d’écriture de romcom à ses élèves ! Tout cela est pourtant charmant en comparaison avec ce qui les attend, puisque Murray a eu un « meet cute » avec Lior, un homme dont elle a abimé la voiture avant de prendre la fuite ; en retrouvant sa trace, Lio est tombé sur Dana, avec lequel il a immédiatement passé la nuit. La création de ce triangle amoureux n’est pas des plus subtiles, mais Bloody Murray a l’intelligence de déployer suffisamment de références cinématographiques pour que cela passe pour de l’hommage plutôt que du copiage. Personnellement, ce n’est pas ma came (je peux pas regarder de séries romantiques : vous savez bien que j’ai fait mon quota pour l’année !), mais ça se laisse regarder et, pour ce genre de séries, c’est un peu tout ce qui compte.

Kasko

Comédie

Comédie

Jamal est un jeune homme qui n’a jamais rien accompli dans la vie, à part accumuler des gueules de bois. Sauf qu’un jour il apprend qu’a aussi accumulé des dettes : plus de 600 000 couronnes (l’équivalent de 60 000€), excusez du peu. Il va bien falloir trouver l’argent et, via son frère qui est tout son contraire, Jamal décroche un boulot dans une compagnie d’assurances. Tout le suspense du premier épisode tient dans cette interrogation : Jamal a-t-il, sans le faire exprès, trouvé sa voie ? Ce ne sera pas pour tout de suite si c’est le cas. Kasko a une bonne énergie, un sens du rythme et du montage qui joue en sa faveur, et quelques idées marrantes (comme la boîte aux lettres qui parle… surtout si on est complètement torché). Mais je dois dire que ce premier épisode m’a laissée sur ma faim, et que je m’attendais à un petit quelque chose de plus, parce que filmer un personnage fêtard qui n’a rien à foutre de rien, ça ne peut pas durer éternellement… mais d’un autre côté rien n’indique pour le moment qu’une évolution se prépare. Il faudrait sûrement avoir vu plus d’un épisode pour s’en assurer, mais c’est le jeu ma pov’ Lucette.

Pôr do Sol

Comédie, Soap

Comédie, Soap

Pôr do Sol est aux telenovelas (et en particulier les telenovelas des années 90) ce que Le Coeur a ses Raisons est aux soaps à l’américaine et… et franchement c’est à peu près tout ce qu’il y a à en dire. Comme pour toute parodie se pose la question de l’intérêt sur le long terme d’une série dont l’essentiel de l’humour absurde repose sur l’idée que les telenovelas sont ridicules… mais qu’il faut bien remplir plusieurs épisodes, et donc, de facto, donner un peu dans le soap quand même. Et pourtant, ça n’a pas l’air d’avoir créé de problème dans son pays natal, où la série a remporté un immense succès, qui lui vaut d’avoir une deuxième saison en préparation. Comme quoi, les dégoûts et les douleurs, ça ne se discute pas.

Spreadsheet

Comédie

Comédie

Eh bah, vous voyez, ça me donne des regrets d’avoir trié ces reviews par ordre alphabétique, et du coup de finir sur une note négative. Spreadsheet est une comédie ? Franchement ça paraît pas. Rien ne m’a arraché de rire, de sourire, ou même de soufflement nasal prononcé. Il y a bien un moment où je me suis gratté l’oreille mais je ne pense pas que c’était lié. Le synopsis de la série tient sur du papier à cigarette : Lauren, une avocate mère de deux enfants, décide après son divorce de se lancer uniquement dans des aventures sans lendemain. Comme elle a l’esprit pratique, elle s’organise avec l’aide de son meilleur ami et collègue pour créer un gigantesque fichier Excel de toutes ses rencontres, supposément pour mieux les gérer. Et bien-sûr, elle ne gère rien du tout, parce que, comme n’importe qui aurait pu le prévoir, les relations même d’un soir, ça ne se gère pas aussi facilement ; ça se saurait. Bienvenue, Lauren, dans notre Enfer à toutes. Alors comble du comble, dés son premier épisode, Spreadsheet n’est plus vraiment intéressée par ce tableau dont on a déjà totalement prouvé l’inutilité, et au lieu d’en faire un amusant gimmick, c’est surtout une excuse pour une énième série sur la vie sexuelle, familiale et professionnelle d’une femme célibataire (ou presque). Pas merci Lauren, de me forcer à finir cette édition de la sorte.

A noter que je n’ai pas eu le temps pour les formats dits « courts », mais que je vous avais déjà proposé l’an dernier une review de l’intégralité de la série québécoise Je ne suis pas un robot, si le cœur vous en dit.

Voilà, 30 reviews de pilotes, au terme d’une semaine très chargée (même à distance !). Mon plus grand regret pour cette édition aura été d’avoir raté l’exposition de plusieurs des costumes de The Nanny, mais bon, tout le monde n’a pas la chance de pouvoir partir en pélerinage. Et sur ce, je vais dormir pendant au moins une semaine.

Lire la suite »

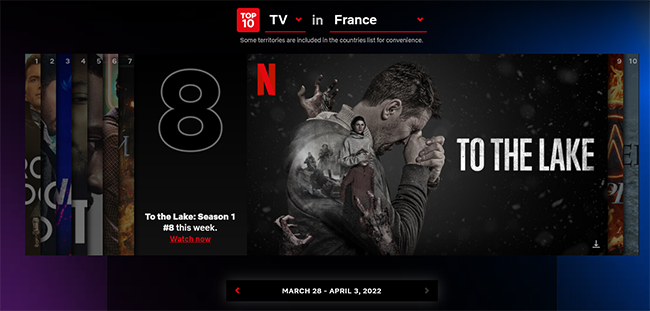

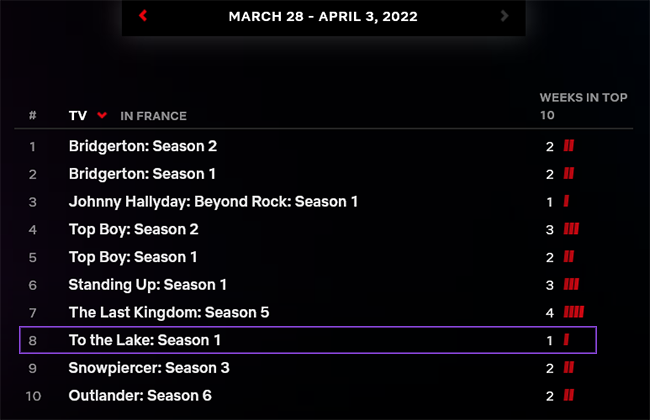

Et attention ! Elle n’est pas populaire partout, non : en France et en Outre-Mer spécifiquement, comme le montre le tableau que Netflix met gentiment à notre disposition en même temps que son Top10 (d’ailleurs c’est très intéressant que Netflix parle de « pays » et non de « territoires », terme d’ordinaire utilisé dans l’industrie audiovisuelle pour ce genre de choses, mais c’est pas le sujet du jour). Aucun autre pays ne regarde Epidemiya en ce moment au point de placer la série dans son classement, aucun. Et c’est la seule série de notre classement national qui, cette semaine, est dans ce cas-là ; d’ordinaire les séries que regardent les Françaises sont des séries qu’on regarde aussi ailleurs. Je suis sûre que CANNESERIES aimerait s’en attribuer le mérite, mais qui se souvient quelle série était sélectionnée par le festival aussi loin que le printemps 2019 alors que son édition 2022 battait son plein ? Je me permets de douter que ce soit l’explication.

Et attention ! Elle n’est pas populaire partout, non : en France et en Outre-Mer spécifiquement, comme le montre le tableau que Netflix met gentiment à notre disposition en même temps que son Top10 (d’ailleurs c’est très intéressant que Netflix parle de « pays » et non de « territoires », terme d’ordinaire utilisé dans l’industrie audiovisuelle pour ce genre de choses, mais c’est pas le sujet du jour). Aucun autre pays ne regarde Epidemiya en ce moment au point de placer la série dans son classement, aucun. Et c’est la seule série de notre classement national qui, cette semaine, est dans ce cas-là ; d’ordinaire les séries que regardent les Françaises sont des séries qu’on regarde aussi ailleurs. Je suis sûre que CANNESERIES aimerait s’en attribuer le mérite, mais qui se souvient quelle série était sélectionnée par le festival aussi loin que le printemps 2019 alors que son édition 2022 battait son plein ? Je me permets de douter que ce soit l’explication. On ne peut même pas vraiment parler d’une ascension progressive ou d’un sleeper hit qui serait remonté dans les priorités des spectatrices l’air de rien : la série est absolument absente du Top10 les semaines précédentes. C’est donc d’autant plus étonnant qu’elle apparaisse comme au milieu de nulle part. Ce succès soudain laisse entendre qu’une influenceuse, quelque part, aurait attiré l’attention d’un public nombreux sur la série, ou quelque chose du genre ; or, impossible de trouver la trace d’un tel phénomène, surtout capable d’avoir l’effet d’une trainée de poudre pareille. Par exemple, sur Twitter, les tweets les plus récents utilisant le hashtag

On ne peut même pas vraiment parler d’une ascension progressive ou d’un sleeper hit qui serait remonté dans les priorités des spectatrices l’air de rien : la série est absolument absente du Top10 les semaines précédentes. C’est donc d’autant plus étonnant qu’elle apparaisse comme au milieu de nulle part. Ce succès soudain laisse entendre qu’une influenceuse, quelque part, aurait attiré l’attention d’un public nombreux sur la série, ou quelque chose du genre ; or, impossible de trouver la trace d’un tel phénomène, surtout capable d’avoir l’effet d’une trainée de poudre pareille. Par exemple, sur Twitter, les tweets les plus récents utilisant le hashtag

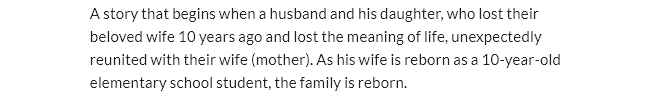

D’ailleurs c’est l’occasion pour moi de souligner que, si la distribution de la série ne démérite pas (Shinichi Tsutsumi, qui incarne Keisuke, donne vraiment tout ce qu’il a), il y a une MVP dans cette série qui répond au nom de Nono Maida. A ma grande surprise, l’interprète de Marika/Takae a réellement 10 ans, mais la maturité de son jeu m’avait laissé penser qu’elle était au moins trois ou quatre ans plus vieille. C’est un rôle compliqué et même un peu ingrat par moments, et pourtant c’est certainement la prestation la plus impressionnante de la série. C’est son premier rôle dans une série hebdomadaire (jusque là elle avait joué la version jeune de personnages de deux asadora), mais on croirait qu’elle a fait ça toute sa vie. En la voyant passer d’un registre à l’autre, en observant les détails de son jeu, en relevant l’intelligence avec laquelle elle interprète une adulte dans un corps de petite fille scène après scène, j’ai été frappée par sa sobriété. Je n’avais pas été impressionnée à ce point par une enfant actrice depuis Mana Ashida (les vraies savent). Pardon, je referme la parenthèse…

D’ailleurs c’est l’occasion pour moi de souligner que, si la distribution de la série ne démérite pas (Shinichi Tsutsumi, qui incarne Keisuke, donne vraiment tout ce qu’il a), il y a une MVP dans cette série qui répond au nom de Nono Maida. A ma grande surprise, l’interprète de Marika/Takae a réellement 10 ans, mais la maturité de son jeu m’avait laissé penser qu’elle était au moins trois ou quatre ans plus vieille. C’est un rôle compliqué et même un peu ingrat par moments, et pourtant c’est certainement la prestation la plus impressionnante de la série. C’est son premier rôle dans une série hebdomadaire (jusque là elle avait joué la version jeune de personnages de deux asadora), mais on croirait qu’elle a fait ça toute sa vie. En la voyant passer d’un registre à l’autre, en observant les détails de son jeu, en relevant l’intelligence avec laquelle elle interprète une adulte dans un corps de petite fille scène après scène, j’ai été frappée par sa sobriété. Je n’avais pas été impressionnée à ce point par une enfant actrice depuis Mana Ashida (les vraies savent). Pardon, je referme la parenthèse…

The Birth of Daniel F Harris

The Birth of Daniel F Harris Transport

Transport

ReuSSS

ReuSSS