Cette année aura connu des hauts et des bas téléphagiques, mais peu de choses m’auront donné autant de satisfaction que le nombre de séries venant du MENA que j’ai pu regarder ou tester (bon surtout tester, il faut le dire, étant donné ma courte semaine d’essai sur Shahid qui n’a pas permis de finir beaucoup de séries). Mais d’une façon générale, l’accessibilité aux séries arabophones m’a semblé s’améliorer cette année, en particulier dans le domaine de la débrouille.

Figurez-vous que j’en suis à ma deuxième review d’une série de science-fiction en arabe de 2021 ! Qui eût cru ?!

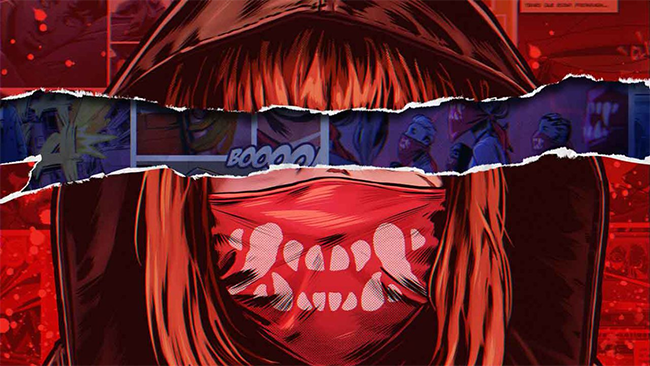

Bab Aljahim (soit Hell’s Gate ou Hellsgate de son titre international… qui comme si souvent n’est pas un modèle de fiabilité) est en effet une série dystopique se déroulant en 2052. Et laissez-moi vous dire qu’en l’espace de 30 ans, les choses ne se sont pas du tout améliorées : après des guerres de gangs, une guerre mondiale, des épidémies (non-spécifiques, contrairement à celles de COVID-25) et quelques autres mésaventures dans le même genre, ce qui était autrefois le Liban est désormais dirigé par un conglomérat autoritaire qui a plongé la population dans la plus extrême des pauvretés. Oh, mais ce n’est pas tout…

Comme beaucoup de dystopies de ces dix à quinze dernières années (et le fait que ce soit une tendance aussi universelle m’empêche souvent de dormir), Bab Aljahim a une idée très précise de ce à quoi ressemble le futur : les riches d’un côté, vivant dans une tour d’ivoire inaccessible, et les pauvres de l’autre, survivant à grand’peine dans des conditions misérables. Bien entendu, ces deux groupes ne se mélangent pas, mais si le second travaille indubitablement pour l’autre ; en fait, il semblerait même que ce soit la seule raison pour laquelle on l’autorise à exister.

En quelques décennies le sort de la plupart de la population s’est donc dégradé radicalement. La série s’ouvre sur une vaste décharge, en grande partie constituée de déchets électroniques, que notre héros Adam tente d’y dénicher des pièces qui sont revendues pour une bouchée de pain à la sortie… même si, en cachette, il récupère aussi des pièces informatiques qu’il réutilise chez lui, dans le minuscule studio où il vit. On ne sait pas trop comment ni même pourquoi, mais il est apparemment compétent dans le domaine de l’informatique, et se constitue une belle collection de gadgets. Les revend-il au noir ? A-t-il un projet pour les utiliser ? Je n’ai pas trop compris, mais ce n’est pas l’essentiel.

Le premier épisode de Bab Aljahim a en effet d’autres priorités.

L’une d’entre elles tient à la nature-même de cette introduction : il s’agit d’établir le monde dans lequel Adam vit, et de nous en délivrer les règles ainsi que la backstory. Cela se produit presque totalement par le biais des médias, et en particulier les écrans de télévision (oui, apparemment il y a toujours une télévision linéaire en 2052) qui tournent en boucle partout dans les parties communes de la partie pauvre de la ville. Si la voix féminine qui délivre la plupart des annonces semble délivrer des indications en apparence utiles (sur le déroulement des festivités anniversaires du conglomérat dirigeant le pays, par exemple), ce sont moins des émissions d’information que de la propagande pure. On apprend par leur biais tous les bienfaits délivrés à la population par les autocrates qui les laissent vivre dans des conditions déplorables. On y apprend que des personnes sont mortes en essayant de traverser la décharge (pas exécutées, bien-sûr). Et ainsi de suite.

Les émissions de divertissement sont du même acabit : le soir, toutes les télévisions sont allumées sur la même compétition, dans laquelle des détenus se battent les uns contre les autres pour obtenir un pardon de leurs crimes et même un coup de pouce financier pour reprendre une vie normale.

C’est glauque, mais tout dans l’univers de Bab Aljahim est glauque de toute façon. Je veux dire… qu’est-ce qui pourrait ne pas être glauque dans ce monde-là ?

L’autre motivation de cet épisode inaugural est de nous présenter des personnages qui vivent en marge de cette société. Et qui essaient de l’être plus encore.

Car en effet, dans le futur dépeint par Bab Aljahim, tout le monde est fliqué avec rigueur. Une rigueur autorisée par la technologie, bien-sûr. D’ailleurs toute la population (…ou au moins la population pauvre) a trois petites puces implantées sous la peau de l’épaule, qui permettent de localiser à tout moment qui est où et qui fait quoi. Sauf qu’un groupe secret a entrepris, dans ce premier épisode, de hacker l’infrastructure informatique pour empêcher de tracker ses membres, et par la même occasion d’effacer toutes les données les concernant. Comme si elles disparaissaient. Comme si elles n’avaient jamais existé. Un premier pas nécessaire à d’autres actions.

L’une des membres de cette organisation (dont je l’avoue je n’ai pas saisi le nom) est Alia ; c’est une femme d’action dont la mission, pendant que la base de données est infiltrée, et de trouver un homme simplement surnommé « le docteur » (non il n’habite pas dans une cabine téléphonique bleue) et de l’aider à rejoindre la résistance pendant que sa trace est, elle aussi, effacée. De toute évidence, il a de l’importance, parce qu’il a même réussi à s’arranger pour qu’une personne de sa famille (sa fille, si j’ai bien compris) fasse le passage avec lui.

C’est là que tout commence : le docteur a pris une chambre dans l’immeuble où vit Adam… en fait, dans le studio d’à côté. Or, les chiffres cloués sur la porte d’Adam sont en mauvais état, si bien qu’Alia, au plus mauvais des moments, va entrer par erreur dans le logement d’Adam au lieu de celui du docteur. Et ce, alors que les autorités sont sur sa trace, en plus…

Avec des épisodes d’une demi-heure seulement, il n’y a pas beaucoup de temps d’en dire plus : world building, présentation des personnages, présentation des enjeux, événement perturbateur. C’est assez scolaire du point de vue de la structure, et si, visuellement, ce n’est pas le ratage, il n’y a aussi pas vraiment de fulgurance (et personnellement ça m’a évoqué les séries de SF des années 90).

J’ai cru comprendre qu’une grande partie, si ce n’est la totalité, de Bab Aljahim se déroulerait ensuite en prison, et donc avec cette fameuse compétition évoquant un mélange de gladiature et de bum fights. Il faut aussi se préparer à une romance entre Adam et Alia, rendue particulièrement prévisible par la façon dont ces deux-là se respirent l’une sur le museau de l’autre juste après s’être rencontrées, comme si échapper à la police était le truc le plus sexy de l’univers. Je juge pas, je me pose simplement des questions.

Bref ce n’est pas exactement une série révolutionnaire par de nombreux aspects… sauf un. Et pas des moindres.

Je l’ai dit en ouverture de cette review : Bab Aljahim est une dystopie post-apocalyptique en arabe produite au Liban. Vous savez combien il y en a, des dystopies post-apocalyptiques produites au Liban, ou même dans le MENA en général ? Une. C’est la première. Il y a des séries de science-fiction produites dans la région, mais ce sous-genre de l’anticipation spécifiquement, jamais. La raison de son existence aussi, je vous l’ai en réalité déjà donnée : Bab Aljahim est une série originale de Shahid. Comme toutes les plateformes de streaming, Shahid se doit d’investir dans des séries de niche, pour prouver qu’elle peut satisfaire toutes sortes d’attentes… et si possible mieux que les autres plateformes internationales. C’est, pour d’autres genres, la stratégie de sa concurrence aussi, après tout.

Alors soit, Bab Aljahim n’est à ce stade pas la dystopie post-apocalyptique la plus innovante au monde, mais elle n’a pas besoin de l’être. Ses ingrédients n’ont pas besoin d’être uniques, juste d’être bien employés. Et je suis extrêmement curieuse de voir une série dystopique (genre éminemment politique, et généralement parlant plus du présent que du futur) proposée par une culture qui, jusque là, n’en avait pas produit. C’est sur le message de fond qu’à mon avis les différences peuvent se révéler, mais pour cela, il faudra que je me ménage le temps nécessaire à finir sa saison de 8 épisodes.

Mais euh… plus tard. Quand j’aurai non seulement le temps, mais surtout le moral.

Par-dessus le marché, ce premier épisode de Voskresenskiy prend le temps d’introduire une protagoniste féminine de la plus étrange des façons. Ou plutôt, à l’instar du reste, au début ça ne semblait pas très étrange, et ça devient très vite n’importe quoi.

Par-dessus le marché, ce premier épisode de Voskresenskiy prend le temps d’introduire une protagoniste féminine de la plus étrange des façons. Ou plutôt, à l’instar du reste, au début ça ne semblait pas très étrange, et ça devient très vite n’importe quoi.