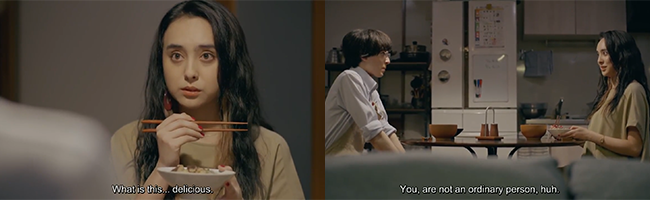

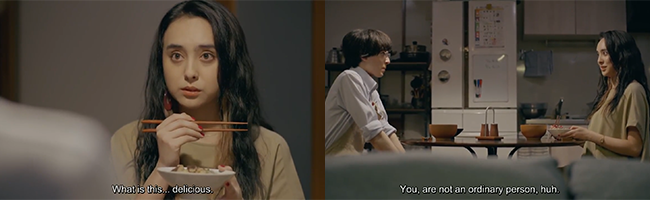

Le weekend dernier, j’ai regardé le premier épisode d’une « série d’appétit » parfaite, Gohoubi Gohan.

…Sauf que ce n’est pas d’elle dont on va parler aujourd’hui, parce qu’en réalité, à part que je l’ai trouvée parfaite, il n’y a pas grand’chose à en dire, d’autant que sa diffusion vient à peine de commencer. Mais le visionnage de Gohoubi Gohan m’a mise de tellement bonne humeur que j’ai voulu regarder une autre série d’appétit, et que je me suis retrouvée devant Homeraretai Boku no Mousou Gohan, qui n’est pas parfaite, mais dont j’ai des choses à dire.

Celles qui me lisent depuis un certain temps auront sûrement remarqué mon goût pour les séries d’appétit (c’est en tout cas le surnom que j’ai donné à ce genre), un type de fiction strictement japonais répondant à un cahier des charges bien précis, mais à l’intérieur duquel on trouve une foule de variations délicieuses. La plus célèbre de ces séries est Kodoku no Gourmet, l’une des rares séries japonaises comptant (à ce jour) 9 saisons. Toutefois, au fil des ans et des reviews, j’en ai mentionné bien d’autres : Gekikaradou, Hana no Zubora Meshi, Hokusai to Meshi Sae Areba, Konya wa Konoji de, Nishiogikubo Mitsuboshi Youshudou, Nobushi no Gourmet, Otoko Meshi, Tokyo Sentimental… j’en oublie sûrement. Et c’est sans compter toutes celles dont il faudrait parler, telle l’adolescente Donburi Iinchou, la touchante Shinmai Shimai no Futari Gohan et la tendre Kinou Nani Tabeta? ; ou celles dont j’ai bien l’intention de parler à un moment, comme Boukyakou no Sachiko dont seulement 11 épisodes sur 12 sont sous-titrés à ce jour… on y est presque, mon brouillon n’a jamais été commencé qu’en 2019 après tout !

Pourquoi ce genre est-il si prisé sur les écrans japonais, au point que cette litanie de titres ne soit pas du tout exhaustive ?

Au fil des années et des reviews, j’ai eu l’occasion d’en aborder quelques raisons. Cependant, comme je ne suis pas sadique au point de vous forcer à relire toutes ces reviews juste pour comprendre celle-ci (…quoique, tous les tags sont en bas d’article, ce serait absolument faisable pour qui le voudrait !), je m’en vais vous en toucher deux mots avant qu’on cause de Homeraretai Boku no Mousou Gohan. Et puis aussi, très franchement, parce que mon amour pour ce genre un peu à part est sans cesse renouvelé.

D’abord, à quoi reconnaît-on une série d’appétit ? Déjà, au fait que très souvent, c’est l’adaptation d’un manga (quoique pas toujours : Netflix, qui évite autant que possible de payer pour la propriété intellectuelle de ses séries, a parfaitement fait sans pour Nobushi no Gourmet), donc on pourrait en premier lieu parler de manga d’appétit. Vu qu’en ces lieux on ne se réclame d’aucune expertise en matière de manga, je laisse ça à quiconque voudrait s’exprimer sur le sujet. Toutefois, sachez : comme de nombreux genres télévisuels, son origine provient d’un autre support.

Mais surtout, la série d’appétit se reconnaît à une formule qui sert de colonne vertébrale à toutes (ou quasiment toutes) les séries du genre.

Les choses se déroulent ainsi : on y suit une protagoniste lors d’une journée parfaitement anodine ; cette journée est commentée en voix-off par l’héroïne, qui nous fait part de ses émotions les plus banales, lesquelles incluent, bien-sûr, de la faim… mais cette faim est souvent aussi prosaïque que métaphorique. Il manque quelque chose à sa journée, au sens large. Heureusement, vers la moitié de l’épisode, nous allons passer au repas lui-même, qui a vocation à combler l’appétit ; là encore, la voix-off se donne pour mission de détailler chaque impression à chaque bouchée, et plus largement tout ce que la nourriture consommée peut évoquer comme émotions simples ou, parfois, plus complexes. Ce repas peut être cuisiné par l’héroïne elle-même, ou consommé dans un restaurant/café/etc., ou même préparé par une proche… peu importe. L’essentiel, c’est qu’il s’agit toujours d’un moment de satisfaction à la fois prosaïque (l’estomac est rempli) et spirituelle (le contentement vient aussi d’avoir vécu toutes ces émotions en mangeant).

Et la semaine prochaine, même chose ? Même chose.

Est-ce répétitif ? Eh bien curieusement, jamais vraiment. Ni à l’intérieur d’une même série (quand bien même elles sont très peu feuilletonnantes, voire pas du tout pour bon nombre d’entre elles), ni d’une série à une autre.

Les séries d’appétit ont en effet chacune leur angle d’approche bien particulier, le rapport de chaque personnage à la nourriture étant la manifestation d’une façon de vivre, d’une personnalité, d’une attente particulières… et d’un budget spécifique, aussi. Une étudiante sans le sou mais culinairement érudite ne cuisinera pas la même chose qu’une femme au foyer flemmarde qui s’ennuie toute la journée à la maison ; une adolescente psychorigide ne développera pas de l’appétit pour les mêmes plats qu’un VRP au palais fin ; un nouveau retraité épanoui ne cherchera pas le même type de restaurant qu’un employé insécure en début de carrière ; deux demi-soeurs venant d’emménager dans la même maison n’aspireront pas aux mêmes mets qu’un couple d’hommes vivant ensemble depuis des années.

Les séries d’appétit japonaises ont parfaitement compris que la nourriture n’était pas, humainement, culturellement et/ou socialement, que de la nourriture (chose que d’autres séries culinaires, à l’instar de Shinya Shokudou ou plus récemment Snack Kizutsuki ont parfaitement assimilé, bien qu’en suivant une structure différente). C’est le reflet d’un million d’autres choses, relevant à la fois de l’universel et de l’intime.

Et c’est bien pourquoi je me tue à dire qu’il n’y aucune, AUCUNE raison valable pour qu’on n’ait pas un jour une série d’appétit française. Avec notre culture culinaire ?! Productrices françaises, engagez-moi, je suis bon marché. Oh ça va, partez pas, quoi, je plaisante !

D’ailleurs puisqu’on en parle, il y a d’autres facteurs expliquant la pléthore de séries d’appétit à la télévision japonaise. L’un d’entre eux, et non des moindres, est que c’est fondamentalement un sous-genre télévisuel peu coûteux. Les productrices françaises qui me lisent ont décidé de rester un peu…

Au Japon, rappelons qu’il y a 4 saisons télévisuelles par an : tous les trois mois, les grilles des chaînes en matière de fiction sont entièrement renouvelées (à deux-trois séries près, majoritairement sur la NHK où une case horaire accueille une série de 6 mois, l’asadora ; et une autre case horaire abrite une série annuelle, le taiga). Cela signifie 4 rentrées télévisuelles par an (même si avec l’arrivée de Netflix, Hulu et autres Amazon Prime, les lignent bougent un peu). Voilà qui implique de produire jusqu’à 200 séries par an, tous diffuseurs confondus (y compris les petites chaînes du câble peu friquées). Or, vous croyez vraiment qu’on peut lancer de la fiction à grand budget 200 fois par an ?! Et encore, dites-vous que je n’inclus pas les téléfilms (dits SP) dans mon calcul.

Eh bien la série d’appétit, c’est une excellente façon de balancer son budget. C’est peu cher à produire (peu de décors en propre, il « suffit » de louer un véritable restaurant pour un épisode donné… d’ailleurs si vous êtes futée, vous faites ce que fait Kodoku no Gourmet et vous servez en même temps de guide touristique ; décidément ils sont forts, ces Japonais), la distribution est généralement très réduite (une protagoniste centrale, éventuellement deux, et le reste c’est éventuellement une affaire de guests… if that), et peu d’action à filmer (au moins la moitié de l’épisode se déroule à table). Et hop, ça vous remplit aisément une case d’une demi-heure !

Et la semaine prochaine, même chose ? Même chose.

Je déguste depuis des années, maintenant, diverses séries d’appétit japonaises, et je ne m’en lasse pas. Il y a une série d’appétit pour chaque occasion, pour chaque humeur, pour chaque émotion (…pour chaque cible marketing). Et, parce que leur structure tourne entièrement autour de la satisfaction d’un besoin (généralement plusieurs), elles sont incroyablement satisfaisantes à regarder… à condition de ne pas avoir le ventre vide. Quoique, dans les périodes où je ne peux pas manger, je regarde certaines de séries pour compenser, ça peut marcher aussi selon votre personnalité.

Et ce weekend, j’ai donc commencé Homeraretai Boku no Mousou Gohan, (My imaginary meal to be praised de son titre anglophone) une série d’appétit qui a trouvé, comme les autres, son angle à elle, son type de plats à elle, et son émotion à elle.

Le protagoniste est un jeune homme du nom de Masao Wada, dont le boulot consiste à intervenir sur des infrastructures informatiques pour le compte de sa compagnie, mais qui a aussi une autre occupation à côté de ça, puisqu’il joue de la basse au sein d’un groupe qui se produit régulièrement dans un bar, le soir. Cela signifie que l’emploi du temps de Masao est toujours très chargé, et qu’il passe ses journées à courir de client en client, puis au bar où son groupe joue, et qu’il rentre toujours chez lui très tard. Le premier épisode de Homeraretai Boku no Mousou Gohan nous montre la course permanente à laquelle se prête Masao au cours d’une journée typique. Il vit en permanence dans le stress, et se sent isolé (même son groupe n’est pas exactement constitué d’amis proches). D’ailleurs dans cet épisode d’exposition, il admettra être célibataire depuis 3000 jours, et j’ai fait le calcul, ça équivaut à un peu plus de 8 années. Avec ce rythme infernal, comment pourrait-il en être autrement ?!

Tout ce à quoi il aspire, à la fin de la journée, c’est à se poser chez lui avec quelques victuailles (achetées à la dernière minute avant que la supérette où il a ses habitudes ne ferme), et à se préparer un repas délicieux, au calme, en laissant libre cours à sa créativité. Ce qu’illustrent parfaitement le changement d’éclairage et l’arrivée d’un accompagnement musical de jazz. Dans ces moments qui enfin n’appartiennent qu’à lui, il est soudain plein d’assurance, confiant dans son expertise, serein et… et pas seul. Il s’imagine en effet cuisiner pour sa petite amie imaginaire, qui admirerait ses talents de chef puis partagerait son repas avec lui.

D’ailleurs parfois, il se perd tellement dans ses rêveries qu’il cuisine pour deux. C’est pas grave, au pire il se resservira…

Si vous pensez que Homeraretai Boku no Mousou Gohan, dans son élan, a pris un virage doux-amer surprenant, vous avez totalement raison. De toutes les séries d’appétit que j’ai vues, et comme vous l’aurez compris ça commence à faire un paquet, c’est vraiment la plus mélancolique du lot.

Connaissant l’approche de cette série, j’ai passé une grande partie de la deuxième partie, celle pendant laquelle Masao cuisine, à redouter le moment où l’illusion allait irrémédiablement s’évaporer. Il n’y a, bien entendu, pas de petite amie à ses côtés, ni quand il cuisine ni quand il dîne… mais à quel moment va-t-il s’en rendre compte ? Parce que Masao n’est pas quelqu’un qui vit avec une petite amie imaginaire, pas vraiment ; il est juste seul et fatigué et démotivé.

De la même façon que son estomac a temporairement besoin d’un repas chaud, son cœur a besoin de ressentir un peu de chaleur, lui aussi. Et je ne sais pas comment vous, vous gérez le sentiment de solitude quand il se présente… mais je ne trouve pas les illusions de Masao tellement surprenantes. Si je n’avais pas de chat avec lequel converser en cuisinant, ou avec lequel partager un snack, qui sait ? Peut-être que je m’imaginerais parfois avoir de la compagnie, surtout les soirs les plus froids…

Toutefois, Homeraretai Boku no Mousou Gohan ne perd pas de vue le cahier des charges de la série d’appétit : tout besoin doit être satisfait. Au moins temporairement.

Culinairement, la mission est remplie, de toute évidence (…d’ailleurs comment n’ai-je jamais pensé à faire cuire mon riz avec des morceaux de maquereau dedans ? affaire à suivre ! par contre le pot-au-feu à la tomate, je ne peux pas cautionner), mais émotionnellement ? Qu’on se rassure, la désillusion sera de courte durée. Homeraretai Boku no Mousou Gohan est bien décidée à offrir la satisfaction tant promise, après tout ça fait partie de la recette de son genre télévisuel. Une fois son repas fini et la petite amie idéale évaporée, Masao reçoit un appel surprise de son amie d’enfance Tomoko. Elle a déménagé aux USA récemment et n’a pas pu donner de nouvelles depuis plusieurs semaines, mais toutes les deux partagent, au beau milieu de la nuit, pendant que Masao a le nez au-dessus de ses fourneaux, une conversation à la fois banale et rassérénante. Ouf ! Masao n’est pas tout-à-fait seul dans la vie.

Le contrat est rempli, parce que le cœur l’est aussi.

La mélancolie qui teinte une partie de l’épisode inaugural de Homeraretai Boku no Mousou Gohan a de quoi surprendre, dans un genre en apparence aussi feelgood que la série d’appétit. Et pourtant, ça fonctionne, comme d’autres approches douces-amères ont pu fonctionner par le passé : le héros de Konya wa Konoji de se liant à de parfaites étrangères le temps d’un seul repas, par exemple, ou celui de Tokyo Sentimental allant d’échec amoureux en échec amoureux sans jamais se lasser de tomber sous le charme d’une nouvelle jeune femme. La plupart des héroïnes de séries d’appétit, après tout, sont de grandes solitaires (d’ailleurs Kodoku no Gourmet signifie… « le gourmet solitaire »). Nous sommes les seules à partager leurs pensées les plus intimes au cours de ces épisodes. Et ne sommes-nous pas, nous-mêmes, bien souvent seules devant notre écran devant ces séries ?

Quelle serait la valeur d’une série feelgood si elle ne parlait que de ce qui va bien ! Derrière l’expérience en apparence anodine (la série d’appétit est avant tout une chronique du quotidien, empruntant souvent ses plans de confection et/ou de dégustation à la slow TV), il y a quelque chose de profondément… j’allais dire « confortable » dans une série capable de vous infliger un petit pincement au cœur puis vous remettre immédiatement sur pieds. On ressort de Homeraretai Boku no Mousou Gohan pas tout-à-fait guillerette, mais les batteries suffisamment rechargées pour affronter, nous aussi, un quotidien qui n’est pas toujours facile. Être capable de trouver de la joie dans ce quotidien, un bol de mijoté de porc à la fois.

Vous savez quoi ? La série d’appétit, c’est du self-care.

La réalité c’est que les séries d’appétit sont des séries originaires du Japon pour de bonnes raisons : il s’agit d’une culture télévisuelle où il est courant de traiter les spectatrices comme à des personnes avec une vie intérieure. La fiction japonaise, dans sa grande majorité, s’adresse à son public comme on s’adresse à des êtres humains (d’où le taux très élevé de séries dites « human drama » sur ces écrans) qui sont capables d’avoir des hauts et des bas, des émotions parfois intenses et parfois bénignes, qui sont en quête d’une catharsis autant que d’un passe-temps… Bref, la télévision japonaise ne rejette pas l’idée qu’une téléphage puisse être complexe, même quand une série donnée n’a pas toujours besoin de l’être. Chaque émotion lentement détaillée et chaque bouchée délicatement savourée en sont le reflet.

Derrière l’apparente simplicité de ces séries, il y a une volonté nette d’autoriser une protagoniste (et à travers elle une spectatrice), pendant une demi-heure, à éprouver/exprimer de la frustration, de l’insatisfaction, de la tristesse ou toute autre émotion négative passagère… puis d’offrir une conclusion positive qui vienne d’un acte simple : manger quelque chose de bon. Parce que c’est une partie du rôle de la nourriture dans nos vies, dans le fond.

C’est alors une soupe de légumes chaude avec des pâtes alphabet que la télévision vous offre à la fin d’une longue journée pluvieuse, prenant soin d’accepter que la journée n’était pas joyeuse, mais qu’elle n’est pas encore finie et peut s’achever sur une note plus rassurante.

Homeraretai Boku no Mousou Gohan accomplit exactement cela : accepter que son héros se sente seul, stressé et sans vrai contrôle sur son quotidien… mais le rendre capable de trouver quelque chose qui lui permette d’aller de l’avant. C’est pourquoi, malgré la désillusion ressentie quand sa petite amie imaginaire disparaît, la série ne s’arrête pas. Il ne va pas se laisser abattre, on ne va pas se laisser abattre. Il y a tant de choses délicieuses à goûter, même (…surtout ?) quand on a un peu le cafard, pour nous réchauffer l’estomac et le cœur. Il ne dépend que de nous de faire un bon repas, parfois avec pas grand’chose (il y a forcément une série d’appétit qui colle à notre personnalité et notre budget !) pour repartir de plus belle.

Et la semaine prochaine, même chose ? Même chose.

Je révise ma position initiale : Gohoubi Gohan est bien une série parfaite… mais, d’une façon légèrement différente, Homeraretai Boku no Mousou Gohan l’est tout autant.

Lire la suite »

Comment on dit « sadface » en portugais ? Oh bah de toute façon on s’en fout, la série est en anglais !

Comment on dit « sadface » en portugais ? Oh bah de toute façon on s’en fout, la série est en anglais !