La semaine dernière, en boutiquant autour des séries du Ramadan et plus particulièrement de COVID-25, j’ai découvert que la plateforme Shahid (qui dépend de MBC, le géant du MENA… à ne pas confondre avec le diffuseur sud-coréen du même nom) propose une semaine d’essai, sans géobloquage. J’étais partie du principe inverse pour l’Europe, ça a donc été une bonne surprise !

Ni une ni deux, je suis partie tester un maximum de séries pendant que le compteur tournait. Avant de parler de la review du jour, on va donc faire un petit détour par la plateforme Shahid elle-même.

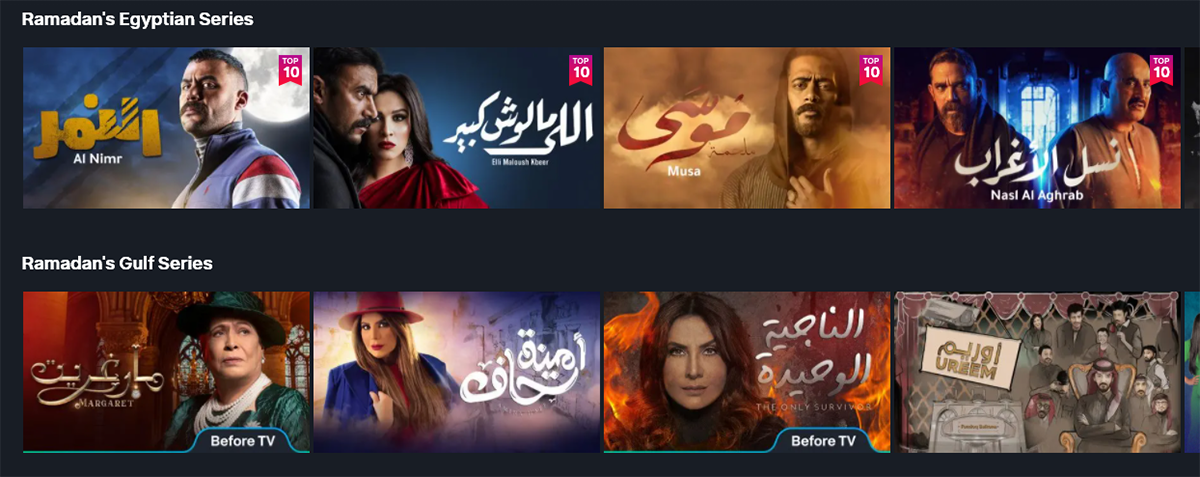

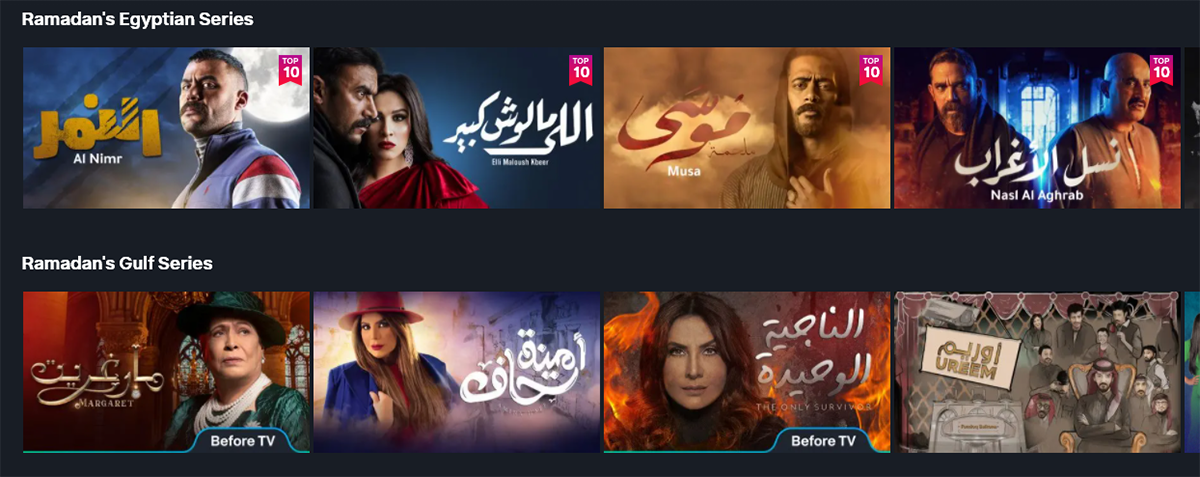

Shahid, bien-sûr, est l’endroit où il fallait être pour profiter d’une bonne partie de la production régionale du Ramadan (j’ai eu le nez creux d’y jeter un oeil vers la fin de celui-ci, quand toutes les séries avaient été lancées y compris celles de la mi-Ramadan). Shahid propose les séries de MBC avec parfois plusieurs jours d’avance sur leur diffusion en linéaire, plus, bien-sûr, sert de catch-up en cas d’épisode manqué.

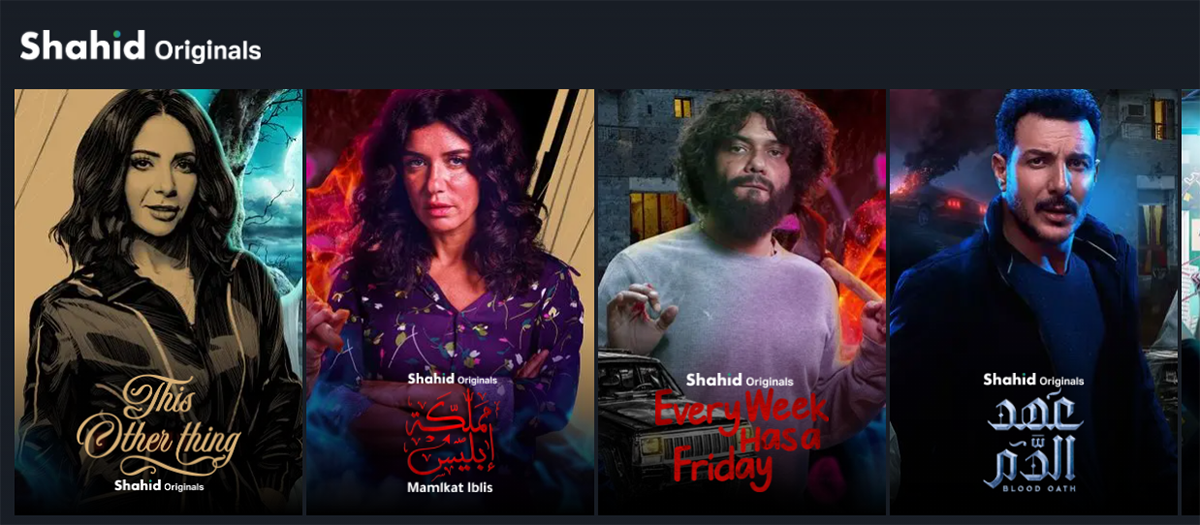

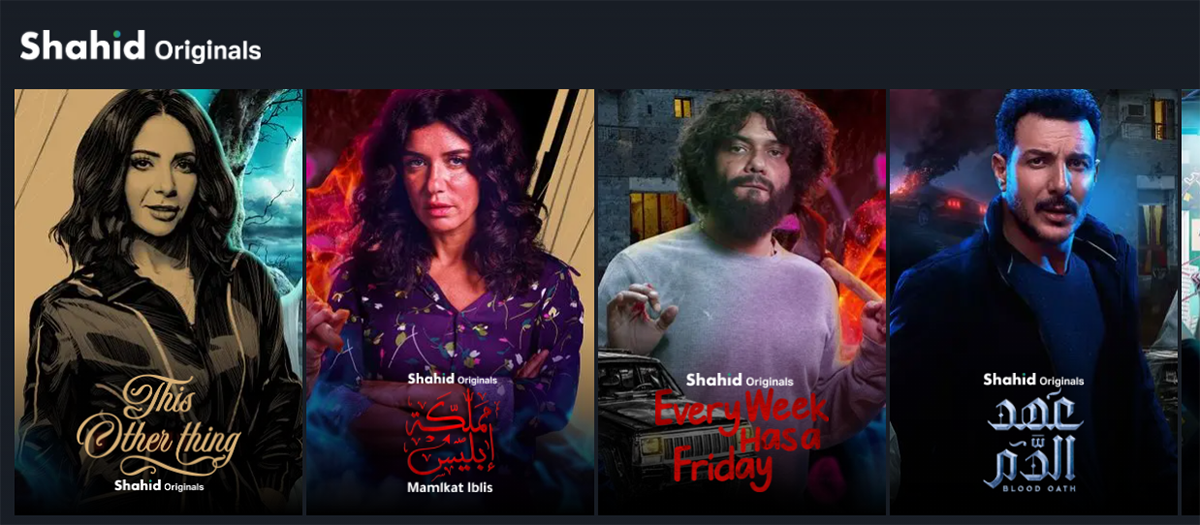

Il faut en effet mentionner que même si le Ramadan reste la plus importante saison télévisuelle du monde arabe, Shahid propose des séries à longueur d’année, y compris des séries originales en tous genres depuis 2019. La review d’aujourd’hui portera d’ailleurs sur un Shahid Original.

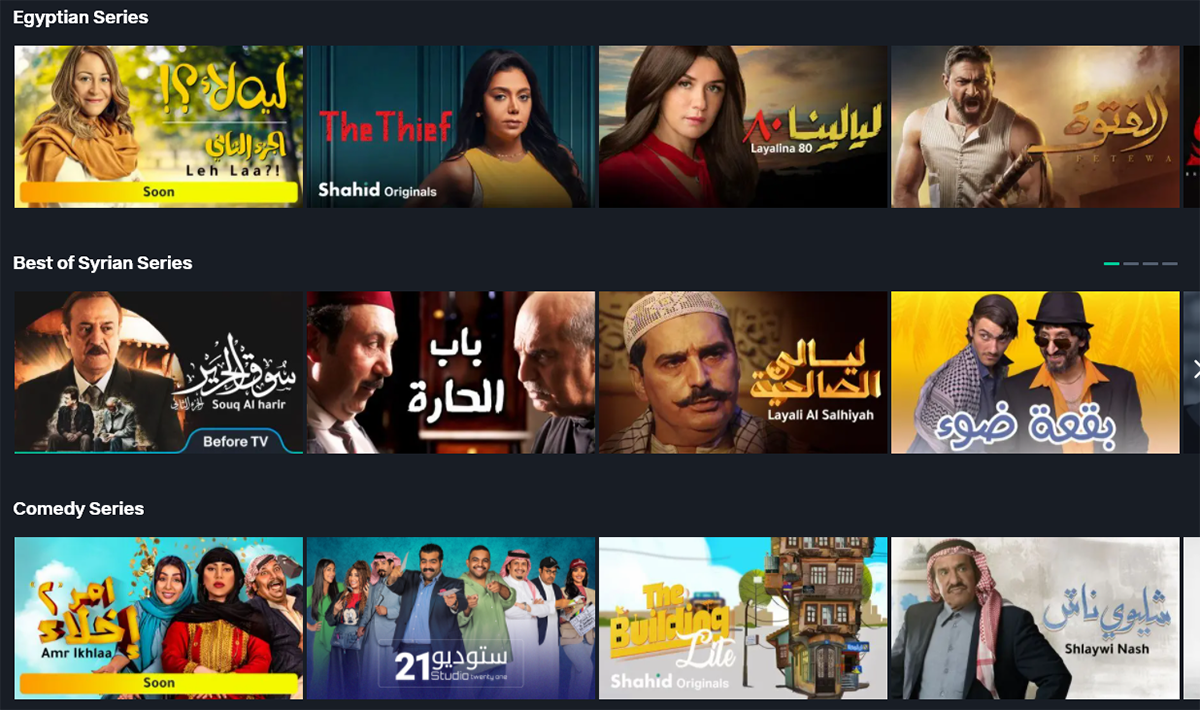

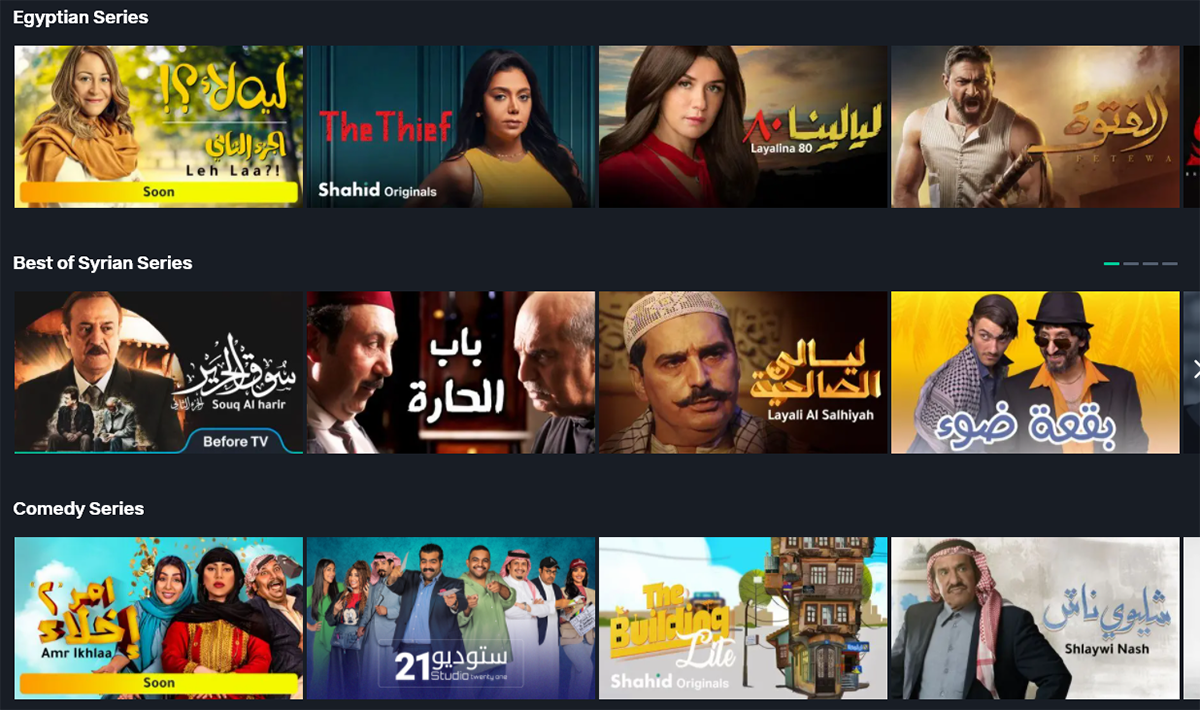

La plateforme a beaucoup de contenu égyptien, c’était à prévoir, mais aussi quelques séries du Golfe, du Liban et de Syrie, facilement trouvables sur l’onglet « TV Series » qui offre des listes bien ordonnées.

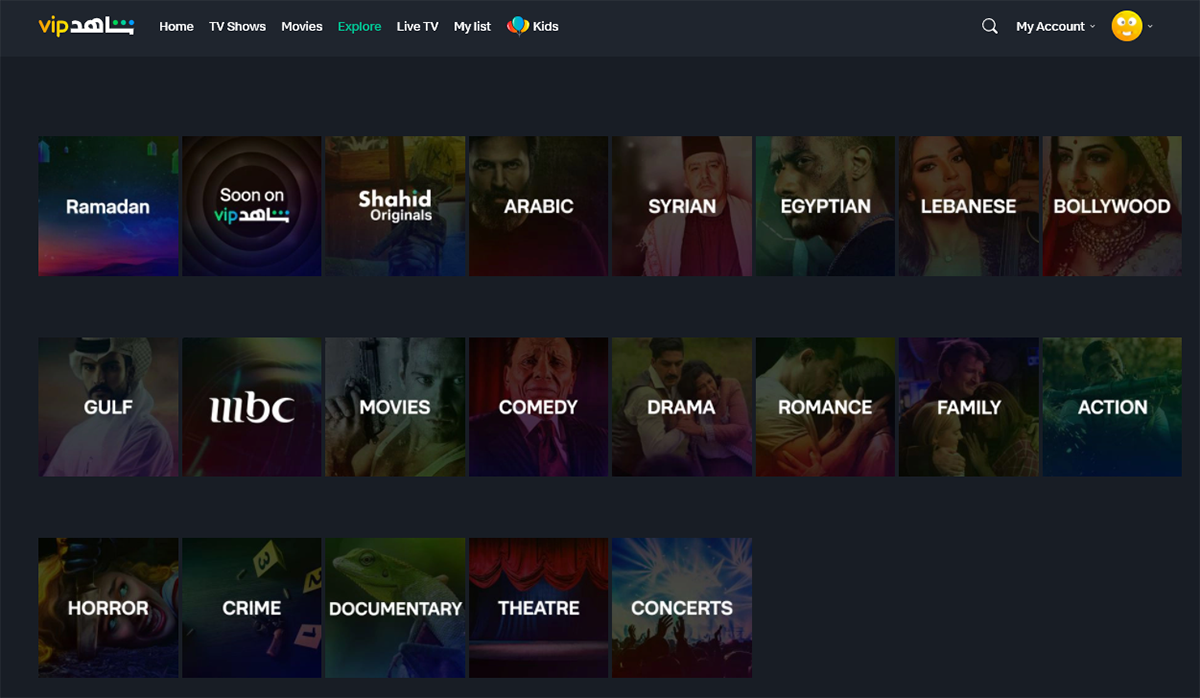

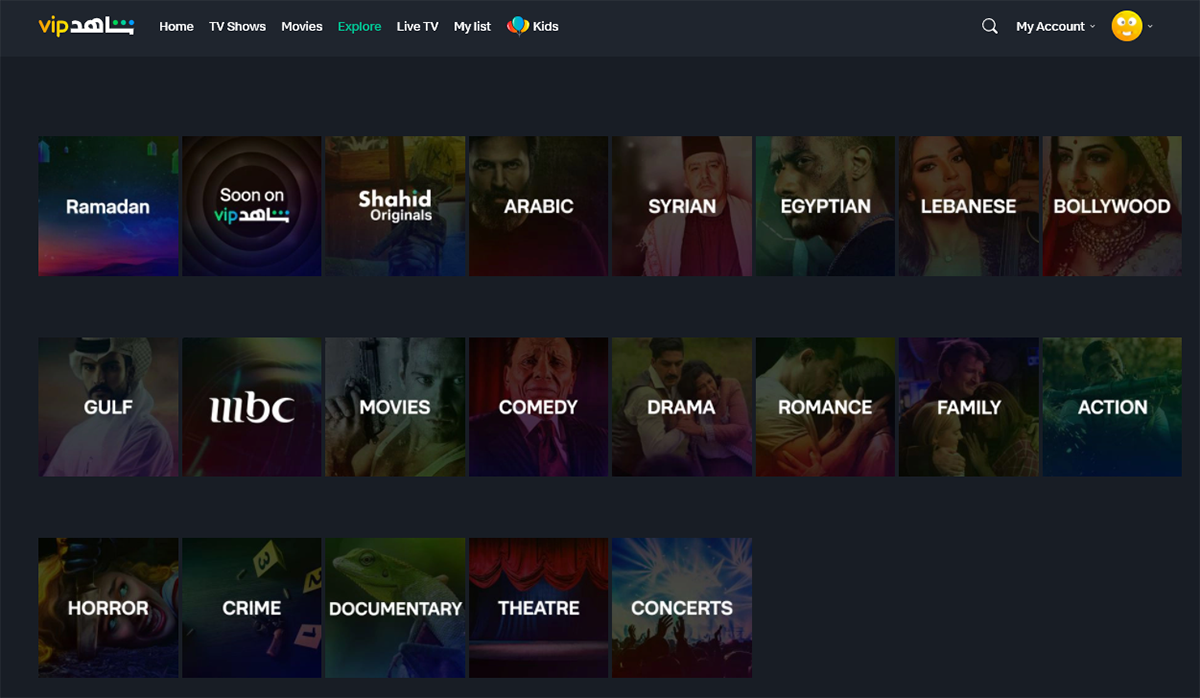

L’onglet « Explore » est encore plus facile d’emploi, avec ses jolis carrés bien clairs et ordonnés ; hélas pour moi je n’ai pas eu le temps d’aller fouiner dans la rubrique Bollywood, mais c’est intéressant que toute une rubrique existe.

D’une façon générale on ne peut pas dire qu’il soit compliqué de s’orienter sur la plateforme, et mes essais avec la fonction de recherche ont également été concluants, le moteur comprenant les titres originaux en arabe, en caractères romains (à condition d’avoir la bonne transcription), ainsi que les titres anglophones/internationaux.

A noter également une rubrique « Kids » très fournie (avec contrôle parental bien-sûr), bien que moins organisée, mais avec beaucoup d’animation… dont des co-productions japonaises ! A mon grand regret, je n’ai pas réussi à trouver une série de fiction en live action, sans quoi ç’aurait définitivement donné lieu à une review…

Comme pour beaucoup de plateformes de VOD, Shahid camoufle ses classiques ; je n’ai, hélas, réussi qu’à mettre la main sur de vieux films, pas de séries datant d’il y a plus de 3 ou 4 ans environ. Par contre il était très rafraîchissant d’avoir accès à un grand nombre de comédies (comme par exemple Al Anisa Farah, une adaptation de Jane the Virgin actuellement dans sa 3e saison), même si, manque de chance, elles sont rarement sous-titrées, alors que je n’ai pas eu ce déplaisir avec les dramas.

En gros j’ai passé la semaine à fouiller dans les tuyaux de Shahid et laissez-moi vous dire que je me suis régalée ; l’abonnement au mois est de 6,99€ (il y a aussi un abonnement annuel possible), et si je les avais, je ne me poserais pas la question de savoir si Shahid les vaut. A bonne entendeuse.

Toutes les séries testées cette semaine ne m’ont pas intéressée de la même façon, et c’est bien normal. Petit récap vite fait, pour vous donner une idée de la semaine que je viens de passer :

– le crime drama 2020 (qui, ironiquement, devait être diffusé l’an dernier mais ayant pris du retard dans sa production à cause de… bah, 2020, a finalement été lancé pendant le Ramadan 2021) par exemple, n’était pas trop ma tasse de thé ;

– Dentelle, une romance soapesque sur fond de, eh bien, dentelle, n’a hélas pas une once d’originalité. En regardant cette série se déroulant dans un atelier de haute couture, je me suis demandé comment on pouvait rater autant une série dans un atelier de haute couture, et avec du matériel promotionnel aussi alléchant. Trois quarts d’heure de ma vie que je ne reverrai jamais, ou plutôt que j’avais déjà vus cent fois ;

– j’aurais voulu avoir plus de temps pour Margaret, une série koweïtienne sur une vieille femme qui, après avoir passé l’essentiel de sa vie à Londres, revient dans sa famille et crée beaucoup de malaise. Le pilote, plutôt bavard, était inégal mais élégant, malheureusement je n’aurai pas eu le temps d’affiner mes premières impressions ;

– un peu de déception du côté de Bayn El Samaa w El Ard, dont j’avais lu que c’était l’adaptation d’un film égyptien des années 60, et qui s’intéresse à ce qui se passe lorsque plusieurs personnes très différentes se trouvent bloquées ensemble dans un ascenseur. Les descriptions que j’avais lues semblaient dire qu’il s’agirait d’une de ces séries sociales comme on en trouve tant dans la région, forçant des protagonistes de divers milieux à interagir pendant plusieurs heures, et c’était alléchant. A la place le premier épisode est super brouillon, ça hurle dans tous les sens… la série va peut-être quelque part mais je n’avais qu’une semaine, beaucoup de découvertes à faire, et donc pas le temps de lui donner une chance d’apporter quelque chose de consistant ;

– il faudrait qu’on cause à tête reposée de Mousa (certaines sources le romanisent aussi en Musa ou Moussa, mais Mousa est la transcription la plus courante, donc on va partir là-dessus), une série historique qui se déroule en Egypte pendant la Seconde Guerre mondiale. Même si le premier épisode était un peu lent, du fait de l’exposition entre autres (et aussi parce que quand on a 30 épisodes devant soi, on a le temps de prendre le temps), mais élégant visuellement, très orienté vers la chronique familiale et/ou villageoise, et avec Mohamed Ramadan dans le rôle-titre, donc forcément incontournable. En outre il s’agit d’une perspective plutôt rare sur cette période, dans les séries auxquelles en tant qu’Européenne j’ai normalement accès ;

– Leabet Newton ou Newton’s Cradle est un intéressant human drama (ce n’est pas sale) égyptien sur l’immigration, et plus particulièrement les « anchor babies« . La série suit un couple qui attend un enfant : Hazem, resté au pays, et Hana, qui tente à tout prix d’accoucher sur le territoire étasunien pour que son enfant ait la nationalité, et ainsi avoir une raison légale d’immigrer aux USA. La réalisation est vraiment solide, la série est assez impressionnante, et le sujet est rare, bien traité pour le moment. L’une des séries que je regrette le plus de n’avoir pas pu poursuivre, parce que je voudrais bien savoir ce qui motive Hazem et Hana à choisir les Etats-Unis, ce qui n’est pas vraiment couvert dans le premier épisode.

Donc ça, ce sont les séries dont on ne parlera pas aujourd’hui. Quel est donc notre sujet du jour ?

Eh bien, je veux attirer votre attention sur l’une des séries originales de Shahid qui date non pas du Ramadan mais de l’été 2020, et qui est plutôt une dramédie. Al Haramy (ou The Thief) est apparemment tirée de faits réels, et j’avoue que j’ai très envie de connaître CETTE histoire-là maintenant aussi, même si mes premières recherches n’ont pour l’instant rien donné (mais il est vrai que je ne parle pas l’arabe).

La série se déroule alors que le confinement démarre, et qu’un cambrioleur se retrouve bloqué dans un hôtel particulier habité par toute une famille. Les voilà donc toutes bloquées ensemble ! Les épisodes sont très courts (environ 15 minutes si l’on inclut le générique de fin, que d’elle-même la plateforme Shahid a tendance à couper), mais leur rythme est impeccable… et de toute façon j’ai fini par bingewatcher la série, la saison ne comptant que 10 épisodes. Il me faut au passage souligner le soin particulier apporté à la réalisation, et notamment de jolies couleurs chaudes et froides, un contraste avec lequel la série joue en permanence.

Al Haramy nous présente comme protagoniste central Kamal, un jeune homme qui n’a pas connu sa famille et qui vit aujourd’hui de petits truandages avec son seul ami et mentor. C’est d’ailleurs sous l’influence de celui-ci, un peu contre sa volonté, qu’il se lance dans le cambriolage d’un domicile cossu, où en apparence personne n’est présent. Hélas pour lui, en plein milieu du casse, c’est toute une famille de 5 personnes qui réintègre les lieux, malgré le couvre-feu. Alors que son comparse se fait la malle, Kamal est piégé entre les murs de la résidence…

Une grande partie des épisodes emploie un ton dramédique, les tentatives pour Kamal de sortir étant traitées avant tout comme un problème embarrassant. En outre la famille passe beaucoup de temps à entrer dans une pièce, s’y disputer, puis passer dans une autre pièce, ce qui donne une partie de cache-cache digne d’un jeu video. Cependant, Al Haramy est aussi à prendre au sérieux. Les nombreuses discussions auxquelles Kamal (et donc le public) assiste révèlent des choses sur la dynamique familiale, aussi bien ce qui est dit (les parents qui ne s’entendent plus, par exemple) que ce qui ne l’est pas (les tourments que Farida vit en cachette, notamment). Cette famille aussi est forcée de cohabiter pendant le confinement, après tout, et même si ce n’est pas l’angle principal de la série, c’en est un quand même. D’après mes savants calculs, Al Haramy se déroule pendant cinq jours à la mi-mars 2020 : en toile de fond de l’action, on revit (ô joie) l’inquiétude grandissante causée par le coronavirus, les questionnements sur ce qui est dangereux ou pas, et l’anxiété qui grimpe à cause de l’enfermement.

Mais ce n’est pas son sujet principal. L’idée, c’est surtout d’explorer ces quelques jours, presque rien et pourtant interminables, pendant lesquels Kamal est bloqué à l’intérieur de cette maison riche où vit une famille, c’est-à-dire tout l’inverse de sa propre expérience.

Car ce qui est intéressant, c’est la façon dont son attachement à la famille se construit. Kamal se voit même offrir une opportunité de sortir (avec un petit pactole, en plus) à la fin du 3e épisode, mais qu’il ne saisit finalement pas. Pourquoi ? Parce qu’en se cachant, la nuit, dans ce domicile inconnu, il a progressivement appris à connaître ses habitantes. Tarek et Rania, les parents, se disputent en permanence ; Tarek apparaît initialement comme un peu paranoïaque, mais il s’avère qu’il a bien raison de l’être puisqu’effectivement il y a un intrus chez lui ! Rania est quant à elle excédée par lui, et ne manque pas de le lui faire savoir. La famille a également trois filles : Farida, l’aînée, très populaire et d’ailleurs fiancée, mais qui cache un lourd secret ; l’adolescente Sally, à la santé fragile et plutôt fleur bleue ; et enfin la petite Nour, qui est, euh, une enfant donc (et pas grand’chose de plus).

Pendant ce temps, Kamal ignore que Tarek a été averti qu’un cambrioleur (possiblement deux) s’est introduit chez lui. Le complice de Kamal (j’ai regardé toute la saison et je suis pas capable de vous dire comment il s’appelle, même pas sûre que son nom ait été prononcé une fois) a en effet été temporairement blessé, puis intercepté, avant de se faire la malle, ce qui donne à Tarek une base de départ sur laquelle il va enquêter pendant les épisodes suivants, sa méfiance naturelle trouvant enfin une raison d’être.

Les derniers épisodes de la saison deviennent plus dramatiques, d’autant que Kamal s’est trouvé une alliée à l’intérieur du domicile, et qu’une relation est en train de se construire entre les deux, plutôt qu’unilattéralement et à distance comme précédemment. Kamal s’étend aussi, un peu plus, sur les manques qui ont été les siens jusqu’à présent, et ses fantasmes de vie familiale sont plus explicitement dévoilés. Tarek est quant à lui plus remonté que jamais à l’idée que sa famille ait pu être (ou soit toujours) en danger, et le clash apparaît comme inévitable. L’intrigue de Farida, pour finir, trouve une conclusion un peu déroutante.

J’avoue que j’ai été un peu moins convaincue par la conclusion que par le reste. Elle m’a semblé un peu brusque, et n’apporte pas de satisfaction totale à un niveau dramatique. Au juste je ne sais pas comment le cambrioleur aurait pu trouver de l’affection auprès de cette famille, après avoir fait intrusion dans leur vie ; c’était probablement utopique de l’espérer, mais la série m’a précisément laissé le penser avant de me contredire au dernier moment. En outre l’épisode final se conclut sur une ambiguïté déplaisante, alors qu’il n’y avait pas de raison (même dans l’éventualité où Shahid envisage une deuxième saison).

En somme Al Haramy est plutôt réussie, plaisante, émouvante par moments, et c’est tout à son honneur vu le format très compact qui est le sien. Elle est imparfaite, mais je n’ai aucun regret : pour un investissement de deux heures (donc facilement jouable pendant cette semaine d’essai), j’ai été largement récompensée de ma curiosité. Et vous pourriez l’être aussi, si vous le vouliez…

Lire la suite »

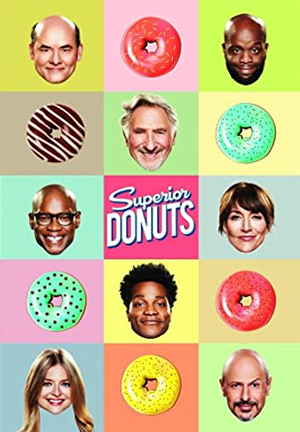

Pas tous. Ce qui apparaît clairement c’est que, comme pour la plupart des séries qui lui ressemblent, Superior Donuts traite tous ses personnages secondaires comme uniquement des comic reliefs, et que du coup, le point de vue que ceux-ci exprime est plus facilement ridiculisé.

Pas tous. Ce qui apparaît clairement c’est que, comme pour la plupart des séries qui lui ressemblent, Superior Donuts traite tous ses personnages secondaires comme uniquement des comic reliefs, et que du coup, le point de vue que ceux-ci exprime est plus facilement ridiculisé.