Ces derniers mois, ce sont pas moins de 3 adaptations de la série israélienne Kvodo (ou Your Honor de son titre international) qui ont fait leur apparition sur les télévisions du monde. Voilà qui fait beaucoup ! Personne ne les regardera toutes, et il y a, en dehors de l’étude de cas, peu de raisons de le faire. Alors comment choisir une version plutôt qu’une autre ? Je suis comme vous, je me suis posé la question, et pour y répondre j’ai décidé de vous livrer une review de chacune de ces adaptations… mais, histoire de lutter à armes égales, uniquement sur la base de leur premier épisode, puisque c’est tout ce que j’ai pu voir de la série originale. Et aussi parce que j’ai une réputation de pilotovore à tenir.

Pourquoi ce choix est-il compliqué ? Parce que le cahier des charges de Kvodo (comme pour beaucoup d’adaptations basées sur une série israélienne ; c’est par exemple le cas de BeTipul) est particulièrement précis. L’histoire est rigoureusement la même, pour commencer : tout commence avec un accident entre une voiture et une moto, sans témoin si ce n’est un chien errant, sur une autoroute. A bord de la voiture : le fils d’un juge. Au lieu d’avertir les secours quant à l’état de la victime qu’il a percutée, le jeune homme prend la fuite, et empire ainsi passablement la situation. Que fera son père, juge respecté et respectable, pour le sauver ?

Dans aucune de ces séries, la juge ne va être une femme, ou la conductrice sa fille, par exemple. Dans un autre registre (a contrario de l’exercice similaire qui avait été le nôtre autour de Gran Hotel), aucune de ces séries ne va faire le choix de se dérouler à une époque différente, ce qui entrainerait un univers à la fois esthétique et juridique singulier. Ce serait trop facile de trouver des variations aussi visibles, mais superficielles. Non, les nuances sont plus subtiles que cela. Elles tiennent à des choix qui ne changent pas les enjeux de la série, mais plutôt la façon dont ceux-ci sont présentés et donc perçus par les spectatrices.

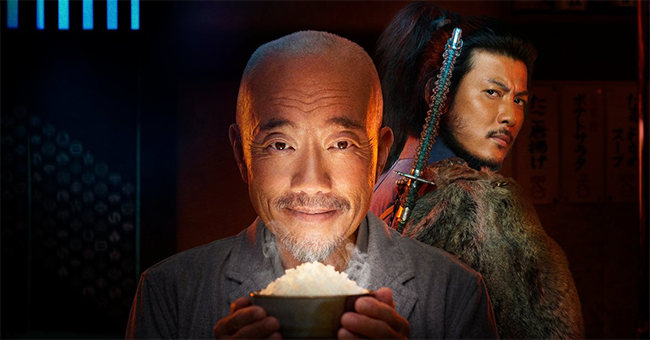

La première adaptation a eu lieu en Inde, sur la plateforme Sony LIV, au mois de juin dernier. Sobrement nommée Your Honor (en anglais dans le texte), la série suit exactement le format de la première saison de la série originale, soit 12 épisodes d’une demi-heure.

En fait, le moins qu’on puisse dire c’est que de toutes les adaptations, la version indienne est la plus « fidèle ». Non seulement par sa structure générale, qui comme je l’ai dit suit celle de Kvodo, mais aussi par son déroulé, son ton, ses dialogues, jusqu’à ses plans. S’il ne vous est pas possible de voir la série israélienne mais que vous espérez en trouver le meilleur substitut possible, le voilà.

Comme son aînée, l’indienne Your Honor fait lentement monter les enchères. Il est difficile de comprendre immédiatement le degré de gravité de l’accident, dont la série ne révèle que très lentement le déroulé après en avoir présenté des plans presque abstraits (voiture – route – moto – boom! – chien errant étant le seul à assister à la scène). De cette technique naît l’impression d’assister à une fuite qui serait impardonnable, parce que le contexte ne nous autorise pas à trouver de circonstances atténuantes. Parce que le héros de la série est un juge, et qu’il nous a été présenté comme attaché à la justice, ce que son fils lui dévoile progressivement apparaît comme une situation claire : une erreur.

L’aveu sur l’accident et la fuite apparaît d’ailleurs très tôt (environ au bout d’un tiers d’épisode, qui, encore une fois, est d’une demi-heure à peine), parce que ce que Your Honor, comme Kvodo, veut relater, c’est le cas de conscience. Le premier élan du juge Khosla est de se rendre à la police, de tout avouer pour rectifier le tir aussi tôt que possible, et essayer de survivre à cette nouvelle épreuve. Or, une fois au poste de police, ces bonnes intentions s’effondrent apprenant que le motocycliste n’est autre que le fils d’un des criminels les plus puissants et plus cruels possible ; ce n’est pas la Justice que le juge Khosla craint, c’est les représailles potentielles. Une arrestation, une peine de prison, bon, ça, c’est la façon dont le monde est supposé fonctionner, mais être pourchassé sans relâche par une organisation criminelle sans merci, ce n’est pas concevable. Alors notre bon juge décide ce qui semblait quelques minutes plus tôt impossible : mentir. A la police, à la Justice, à tout le monde. Maquiller le crime, et sauver son fils non pas du système judiciaire, mais d’une mort certaine.

C’est le nerf de la guerre parce que ce n’est pas naturel pour le juge Khosla. L’épisode va suivre non seulement le moment où il fait volte-face, au commissariat, mais aussi les premières étapes de son mensonge. Il ne sait pas comment effacer les preuves qui incriminent son fils, mais bon, il est juge, il est mieux informé sur les méthodes criminelles qu’un père moyen. Il a des contacts dans la police, aussi, et dans la panique, il a la clarté d’esprit de faire appel à un flic avec qui il a une relation de confiance, pour l’aider à faire disparaître la voiture du délit.

Tous ces ingrédients sont présents, quasiment à la virgule près, dans Kvodo. Mais Your Honor a un défi bien spécifique tout de même devant elle : établir la moralité du juge Khosla avant que tout cela ne se produise.

Dans la série israélienne, la droiture du juge Alkobi nous était montrée grâce à une scène dans son tribunal, dans laquelle il rendait un jugement en faveur d’une minorité opprimée, plus spécifiquement des Palestiniens. A la fin du procès, il prend même un instant pour s’exprimer en arabe (ce sera rappelé une seconde fois vers la fin de l’épisode initial de Kvodo, lorsqu’il demandera de l’aide à un flic arabe).

L’équivalent que trouve Your Honor est de faire se dérouler l’intrigue dans la région du Punjab, un Etat partageant une frontière avec le Pakistan. Les relations entre les deux pays n’étant plus à décrire, l’affaire que traite le juge Khosla le conduit à prendre fait et cause pour des prévenues pakistanaises. Et d’insister dans son verdict sur le fait que, bien qu’immigrantes, elles ont beaucoup en commun avec les Indiennes (et prient un Dieu qui, dans le fond, est le même), et qu’ils ont donc les mêmes droits. Your Honor établit le profond besoin d’égalité devant la loi, pour mieux forcer son protagoniste central à l’enfreindre.

Ce sont les cartes que le cahier des charges établi par Kvodo était voué à lui faire jouer… Ou bien ? Se peut-il qu’il y ait une façon totalement différente de présenter les faits, les personnages et donc les enjeux moraux de notre histoire ? Je n’ose le croire.

Lire la suite »

La nourrice, qui répond au nom de Bailey, n’est placée que dans une situation d’échec amoureux (et professionnel, mais uniquement parce que son gagne-pain jusque là était de se produire avec son petit-ami), et c’est uniquement sur le registre de l’émotionnel que les choses se passent. Elle est en pleine crise de panique parce que sa voiture l’a lâchée au plus mauvais moment (c’est-à-dire après cette rupture encore fraîche, et au beau milieu d’une tempête), elle se retrouve par hasard au milieu de cette famille, et l’attachement commence en quelques heures. Tout se passe sur le registre affectif à partir de là, et en vingt minutes exposition comprise, l’affectif peut difficilement être autre chose que superficiel.

La nourrice, qui répond au nom de Bailey, n’est placée que dans une situation d’échec amoureux (et professionnel, mais uniquement parce que son gagne-pain jusque là était de se produire avec son petit-ami), et c’est uniquement sur le registre de l’émotionnel que les choses se passent. Elle est en pleine crise de panique parce que sa voiture l’a lâchée au plus mauvais moment (c’est-à-dire après cette rupture encore fraîche, et au beau milieu d’une tempête), elle se retrouve par hasard au milieu de cette famille, et l’attachement commence en quelques heures. Tout se passe sur le registre affectif à partir de là, et en vingt minutes exposition comprise, l’affectif peut difficilement être autre chose que superficiel.