Qui peut s’asseoir à la table de la fiction chinoise et lui dire : « j’ai un meilleur poster promotionnel que toi » ?

Voilà par exemple quelques uns (seulement quelques uns !) des posters pour la série Feng Li Jiu Tian. Si effectivement on y retrouve plusieurs fois la figure du phoenix, bien maligne celle qui, sans regarder les caractères sur l’affiche, saura au premier coup d’oeil repérer que tous ces posters font référence à la même série.

Je sais pas si vous vous rendez compte, cette industrie fait des posters additionnels quasiment juste pour se vanter, à ce stade. C’est de la concurrence déloyale. Et je ne parle même pas des posters individuels pour chaque personnage, on n’en est même pas là. Oh, j’admets bien volontiers que des posters chinois, yen a aussi des bien pourris, sauf que même le plus pourri de ces posters a deux-trois choses à apprendre sur Photoshop à des posters de n’importe quelle autre nationalité. Surtout certaines, qu’on ne citera pas.

Bon, maintenant qu’on a établi clairement qui c’est le patron, parlons de séries fantastiques chinoises.

Le mois dernier je vous faisais part de mon envie de trouver un wuxia à me mettre sous la dent. C’était toujours dans un coin de ma tête après avoir reviewé le premier épisode de Shang Yang Fu (qui ne comporte pas d’éléments fantastiques), mais mes critères se sont vite avérés être plus compliqués à satisfaire que prévus. C’est tout le problème avec les critères.

En particulier, je voulais une série de moins d’un an, avec aussi peu de romance que possible ou en tout cas pas au premier plan (parce que bon, soyons réalistes), et une proportion inverse en matière d’effets spéciaux.

Pour vous parler franchement, ces fichus posters n’arrangent rien. Vous voyez des posters comme ça, vous, vous faites quoi ? Vous imaginez une série qui déchire derrière. Bah c’est pas toujours le cas. Et quand les effets spéciaux suivent c’est l’intrigue qui est soporifique, ou autre chose. Je ne parle que des fois où on trouve des sous-titres à moitié dignes, bien-sûr. Avec tout ça, je trouve qu’il est encore très difficile, en 2021, de trouver un drama chinois fantastique qui me convienne, comparé à la fiction de certains autres pays.

Certains puristes me reprochent parfois d’abandonner une série rapidement, au lieu de la commencer, d’aller jusqu’au bout, et de la juger sur la durée. Mais très franchement, avec une série chinoise on s’engage généralement sur une saison de plusieurs dizaines d’épisodes (bien que la tendance soit un peu à la baisse), et je ne regarde pas que des séries chinoises, alors pardon, mais je vais continuer à faire mon petit tri.

Justement ! Aujourd’hui, je me suis dit que vous alliez m’accompagner, et qu’on allait parler du premier épisode de quelques unes des séries que j’ai testées pendant ma quête, ces dernières semaines.

Je ne fais pas ça souvent, mais pour une fois, voici des reviews en tir groupé. Asseyez-vous, ça va durer un peu.

Douluo Dalu

Douluo Dalu

(alias Douluo Continent de son titre international)

On fera difficilement plus récent, puisque cette série de 40 épisodes a démarré… la semaine dernière ! Il s’agit d’une série à la fois diffusée par la chaîne publique CCTV-8 et mise en ligne sur la plateforme de Tencent, et qui pour son premier épisode, fait le choix de ne s’intéresser vraiment qu’à l’un des personnages sur le poster promotionnel ; si j’ai bien compris, les autres viendront se greffer progressivement. La mythologie de Douluo Dalu est celle d’une monde où la magie est omniprésente. N’importe qui peut avoir une âme puissante, mais pas tout le monde. Il y a aussi toutes sortes de bestioles mythiques qui se promènent un peu partout, certaines sont bienveillantes et… il y a les autres.

Mais tout cela est relativement étranger à notre héros, un adolescent du nom de Tang San. Il vit seul avec son père, un forgeron, dans leur maison au coeur de la forêt, à une certaine distance du seul village lové dans d’immenses montagnes. On voudrait y vivre dans l’isolement qu’on ne choisirait pas meilleur endroit… Tang San gère tout seul la forge de son père, pendant que celui-ci a une nette tendance à vider des bouteilles de vin. Sur son temps libre, le jeune homme s’exercice aussi à la cultivation spirituelle (celle qui permet de progresser dans les arts martiaux), chose dont seul son père est au courant et sur laquelle il a dû promettre de garder le plus grand secret. Tang San fait aussi des rêves récurrents qui n’ont pas de sens pour lui, mais où il entend une voix féminine. Est-ce la voix de sa mère ? Son père lui refuse toute réponse. Les plus observatrices parmi vous auront compris qu’il y a anguille sous roche…

Douluo Dalu est plutôt épatante par le rythme qu’elle imprime à ce premier épisode, et son talent pour montrer le temps qui passe, pour illustrer la solitude de son héros, et pour introduire trèèès progressivement les éléments mythologiques aux spectatrices en même temps qu’à Tang San, est vraiment appréciable. On sent que ça n’a pas été écrit ni tourné en cherchant la facilité, comme pour certaines autres des séries que j’ai pu tester pendant mon périple. Si bien que lorsque l’événement perturbateur arrive, on en sursauterait presque. Enfin c’est même sûr : alors qu’il apportait des clous qui avaient été commandés par un villageois, il tombe nez à nez avec une araignée géante ! L’histoire ne dit pas quel a été le sort du villageois qu’elle a attaqué, mais on devine. Sans se démonter, bien que ne comprenant pas trop ce qui se passe, Tang San essaye d’échapper à ce monstre et parvient même à l’aveugler, et finit par être sauvé in extremis par un inconnu. Ce dernier se révèle être un « Soul Master » (dans mes sous-titres en tout cas), c’est-à-dire quelqu’un qui a atteint un degré d’expertise en arts martiaux ; ce sont apparemment aussi des chasseurs de créatures géantes comme l’araignée. Cette rencontre est l’événement qui va complètement changer la destinée de Tang San, dont la curiosité quant au monde extérieur n’a jamais été rassasiée, et qui se voit soudain offrir une opportunité d’en apprendre plus.

Et très franchement je ne dirais pas non, moi non plus. Si tous les épisodes (certes yen a quand même 40) ont cette qualité, et ce quand bien même le contexte est voué à évoluer à mesure que Tang San découvre le monde et accroît ses capacités, il n’y a vraiment pas de quoi renâcler. Les effets spéciaux sont réussis (quoique pour le moment rares), et visuellement on est dans quelque chose qui ne cherche pas à en mettre plein la vue, mais qui est capable de très beaux plans. Douluo Dalu a aussi la particularité d’avoir des génériques peu spoilants, ce qui fait que je sais assez peu ce qui m’attend (même si je ne doute pas qu’il y ait une romance qui m’attende à un coin de rue). Mais comme je l’ai dit, Douluo Dalu a commencé la semaine dernière, c’est-à-dire après que j’ai testé pas mal d’autres séries, alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin.

Feng Li Jiu Tian

Feng Li Jiu Tian

(alias Renascence ou Phoenix Humming in the Sky à l’international)

Proposée à l’automne 2020 par la plateforme iQIYI, c’est avec 36 épisodes seulement l’une des plus courtes séries de notre échantillon. Je ne dis pas que ça a pesé dans la balance, mais bon. L’histoire est un honnête mélange des genres, reposant avant tout sur des intrigues de palais, avec une touche d’aventures et un peu de fantastique. Mais pas autant que je l’avais espéré, je dois dire.

L’héroïne… eh bien pour commencer il y en a deux, des héroïnes : les sœurs Mo Xin et Mo Wan, toutes les deux filles du Premier ministre Yao. Mo Xin, l’aînée, a épousé l’Empereur, et porte son premier enfant, tandis que la plus jeune, Mo Wan, vit en recluse (a priori pour sa propre protection, ou alors je projette des trucs). L’intrigue commence alors que Mo Wan rend visite à sa sœur au palais pour la première fois depuis des mois, pour y découvrir Mo Xin en pleine fausse couche. L’Impératrice, qui a des notions de médecine, est certaine d’avoir été empoisonnée, mais elle n’a pas le temps d’en dire plus qu’elle sombre dans le coma, non sans se vider de son sang. Sauf qu’au moment où les deux sœurs se touchent, un étrange phénomène magique se produit, et toutes les deux… échangent leurs corps ! Voilà donc l’Impératrice Mo Xin réincarnée dans le corps de sa sœur Mo Wan, et bien décidée à faire la lumière sur l’empoisonnement dont elle a été victime. Manque incroyable de chance, au moment où elle sort du palais pour ne pas attirer l’attention sur son identité, elle est kidnappée par des assassins (…clairement il y a 36 épisodes à meubler). Elle est sauvée de justesse par Ye Jun Qing, le général le plus émérite du royaume qui, I kid you not, passait par là ; cependant, tous les deux font une chute du haut d’une falaise, à la suite de laquelle Mo Xin perd la mémoire ! Et comme le général est hors d’état de nuire suite à un second affrontement quelques heures plus tard, elle n’est pas prête de regagner la capitale. Pendant ce temps, au palais royal, son corps (habité par sa sœur Mo Wan, vous suivez ?) a bel et bien perdu l’enfant et n’émerge pas de son coma, mais l’Empereur est décidé à enquêter sur les causes de ce qui lui apparaît rapidement comme une tentative de meurtre. Ignorant, bien-sûr, que l’Impératrice est techniquement toujours en vie hors des murs du palais.

Et donc ça c’était uniquement le premier épisode, qui dure à peine 47 petites minutes. Tant de rebondissements tirés par les cheveux (même avec des perruques à faire pâlir d’envie la production de The Americans), ça me laisse songeuse. Le nombre de pirouettes que Feng Li Jiu Tian est prête à enchaîner pour manufacturer les événements qui lui permettront ultérieurement des triangles amoureux, des tragédies, des trahisons et tout le toutim, c’est assez fabuleux. En dépit de ces vaillants efforts, et de quelques scènes réussies (la mise en scène de chaque bataille est vraiment sympa), j’avoue avoir peu accroché. Si encore on s’en était tenus à l’échange de corps, bon. Mais perdre la mémoire efface aussi totalement la personnalité de l’Impératrice, ce qui m’a perdue moi aussi. Et je passe sur le fait que, niveau fantastique, c’est vraiment le service minimum.

Au moins, on aura toujours les posters pour se consoler.

Ling Yu

Ling Yu

(alias The World of Fantasy)

Là aussi on est partis pour 36 épisodes, également délivrés par la plateforme iQIYI décidément très en forme (et facile d’accès). La mise en ligne a commencé début janvier et s’achève dans quelques jours, pas une minute à perdre donc ! On est ici plus dans le domaine de ce que j’espérais trouver, avec beaucoup d’effets spéciaux. La série se déroule dans un monde imaginaire où la magie élémentaire n’a rien d’inhabituel, et où les monstres se baladent n’importe où, n’importe comment. Alors, même si la population vit en permanence avec ce risque, pour les villageois vivant hors de la protection des institutions, la vie est parfois difficile. C’est en particulier vrai pour le clan Ling, qui occupe une petite bourgade perdue au milieu des neiges éternelles, dans la province nord d’un des pays de cet univers. Ce n’est qu’un grain de poussière sur la carte du monde, mais c’est là que commence notre aventure.

Ling Yu semble avoir deux protagonistes essentielles : Qin Lie, un jeune homme qui cultive son don de la foudre et qui ambitionne de s’élever spirituellement pour décupler ses pouvoirs, et Yu Shi, une jeune femme plutôt douée avec l’eau (et qui apparemment souffre des séquelles d’une attaque de feu), qui l’aime plus ou moins secrètement et est prête à le suivre au bout du monde. D’autres se préparent à se greffer à l’aventure, semble-t-il. Il y a une petite intrigue secondaire qui nous a été glissée en passant, indiquant que la backstory de Qin Lie pourrait être plus complexe qu’il n’y paraît, mais à ce stade ce n’est pas trop la priorité de la série. Chaque personnage apporte quelque chose de différent à ce premier épisode : Qin Lie est là pour l’action et l’héroïsme, et Yu Shi, bien que n’étant pas inapte, est plutôt là pour l’aspect tragique et romantique.

Le monde de Ling Yu semble immense, et sa mythologie riche ; il y a beaucoup d’information dump dans cet épisode inaugural, et je ne doute pas que ce ne soit qu’une fraction de ce qu’il y a à connaître des subtilités de son univers (à certains moments je me suis quand même demandée s’il n’y avait pas un film prequel quelque part). Les situations et les dialogues ne brillent pas par leur subtilité, mais j’ai été surprise de trouver les effets spéciaux plutôt décents malgré leur nombre, et de voir qu’il y avait un tel soucis esthétique le reste du temps. Le bourg Ling (où très logiquement réside le clan Ling) est une petite merveille enlisée dans la neige, avec ses petites huttes et son incroyable rizière épargnée par le froid, au milieu d’une source chaude. Le premier épisode se déroule en outre pendant une occurrence exceptionnelle : la lune ne paraît qu’une fois par an dans le ciel du village, et la cérémonie qui s’est tenue à cette occasion était pleine de charme (…j’ai vraiment cru qu’il y allait y avoir un vrai numéro chanté et dansé, pendant une seconde).

Du coup, à côté de ces ingrédients, les aspects les plus cheap ne m’ont pas trop découragée. Il faudrait voir sur la durée, bien entendu, parce que 36 épisodes ça peut vite sembler longuet, mais c’est absolument le genre d’univers vers lequel je me laisserais volontiers porter en ce moment.

Ming Yue Zeng Zhao Jiang Dong Han

Ming Yue Zeng Zhao Jiang Dong Han

(aka The Moon Brightens for You, et même moi je dois admettre que le titre international sonne vraiment bien)

Bon bah là on est sur du classique, je dirais. Pas de grosse surprise dans cette série de… c’est pas possible, encore eux !? la plateforme iQIYI, qui propose un mélange de romcom et d’ensemble drama se déroulant dans le monde des arts martiaux. Alors attention, quand je dis « arts martiaux », il faut vraiment comprendre « arts martiaux surnaturels », avec des gens qui volent et des attaques qui repoussent les gens sur deux cent mètres, hein. Un bon xianxia des familles.

De ce côté-là, j’ai été servie. Ming Yue Zeng Zhao Jiang Dong Han n’a peut-être pas beaucoup de scènes d’action, mais elle compense largement lorsque celles-ci se présentent, pour le moment, en montrant une action de qualité. Les personnages trouvent plusieurs excuses pour virevolter dans les airs (bah oui quand on est très forte en arts martiaux, on ne saute pas, on vole), et quand ça s’agite, je peux vous dire que ça a de la gueule. Mais la pièce maîtresse de ce premier épisode de Ming Yue Zeng Zhao Jiang Dong Han, en ce qui concerne les effets spéciaux, tient dans autre chose : ses décors. Tous les expositions shots et arrière-plans de la série sont à se fracasser un nerf oculaire. Les montagnes où vit initialement l’héroïne sont un paradis magnifique, j’ai vraiment hâte que la série nous fasse voyager, ce qui semble être une partie de son but.

Ah oui parce que non, on ne va pas rester en place. Le premier épisode se contente d’établir qui est la protagoniste, une jeune femme irresponsable du nom de Qing Hong, qui appartient au clan Zhan. Celui-ci, autrefois important, vit retiré dans les montagnes (ah et quelles montagnes !!!) où Qing Hong et ses trois frères ont été élevés et entraînés ; au bout de longues années d’isolement, histoire de mettre un peu de plomb dans la cervelle de sa fille, le patriarche promeut Qing Hong comme cheffe de clan, et la somme d’aller se confronter au monde extérieur. Chemin faisant, la jeune femme tombe par hasard sur le séduisant Lin Fang. Le jeune homme est apparemment quelqu’un d’important dans le milieu des arts martiaux, quand bien même sa constitution fragile l’empêche de les pratiquer ; j’ai pas tout saisi sur ce point mais je ne doute pas qu’on en saura plus par la suite. Il y a aussi un étrange voleur qui sévit dans la région depuis quelques temps, et qui pourrait avoir un lien plus ou moins direct avec Lin Fang.

Ming Yue Zeng Zhao Jiang Dong Han se distingue des autres séries que j’ai regardées en ce mois de janvier par son humour. La personnalité pétillante de Qing Hong y est pour beaucoup ! Elle n’est pas une héroïne maladroite, elle est simplement très malicieuse et impertinente, et ça colore toute l’ambiance de la série qui s’avère très légère, quand bien même on sent que quelques fils rouges sont préparés pour la suite (la backstory de Lin Fang a l’air parfaitement tragique). Bien que dépeinte comme innocente parce que préservée du monde, Qing Hong n’est pas une ingénue incapable, il y a même un renversement intéressant de la dynamique puisque Lin Fang est connu avant tout pour sa beauté, et sera a priori exclu des scènes les plus agitées de la série (à moins d’une guérison soudaine, bien-sûr). Ah, et c’est sûrement un point de détail, mais j’ai beaucoup apprécié la façon dont les parents de Qing Hong exprimaient leur amour dans cet épisode, c’est quelque chose de si rare à ce degré dans des séries asiatiques !

Bon et puis, réitérons quand même que le matériel promotionnel pète méchamment la rétine, au point que je ne sois pas tout-à-fait convaincue que ce soit légal.

Na Zha Jiang Yao Ji

Na Zha Jiang Yao Ji

(aka Legend of Nezha et Heroic Journey of Ne Zha, vous saisissez l’idée générale)

Changement total d’ambiance avec une série qui est beaucoup plus dans l’action, voire exclusivement, mais qui est aussi l’adaptation très libérale d’un personnage de la mythologie chinoise, Nezha (Nazha est l’une des variations de son nom, utilisée ici dans le titre d’origine et les dialogues). Le premier point à souligner est que Nezha est traditionnellement une figure masculine, mais dans cette série, il est interprété par une jeune actrice, Jiang Yiyi. Le problème de ne pas être bilingue en mandarin, et donc de regarder la série avec des sous-titres, est que je ne sais pas trop comment ce genderswap est réellement traité (peut-être s’agit-il plutôt de blind casting). Dans la série, Nazha se présente comme un garçon, ou au moins un « garçon manqué » ; les sous-titres sont très inconsistants, utilisant le féminin autant que le masculin à son égard. J’ajoute qu’en plus les sous-titres que j’ai trouvés étaient mauvais, juste… mauvais, avec deux à trois scènes entières où la traduction des dialogues disparaît.

Pour parler de la série en elle-même, j’ai été surprise de découvrir après coup que Hunan TV a proposé cette série à 22h ; pour moi, c’est très clairement une série qui s’adresse à un public jeune (il y a d’ailleurs un précédent, avec une série animée datant de 2003). L’intrigue, les dialogues, et surtout le ton employé, tout pour moi crie « série pour la jeunesse ». Certains aspects fantastiques (inspirés par le mythe d’origine : on trouve des créatures démoniaques, des dragons…) se combinent parfaitement avec des emprunts à la série de superhéros, voire même avec certains standards de la magical girl (vers le début de ce premier épisode de Na Zha Jiang Yao Ji, on peut voir l’armure de Nazha venir spontanément se poser sur ses vêtements). La gueule des décors évoque et les maquillages évoquent quant à eux, euh… eh bien pour tout vous dire, j’ai pas mal pensé aux tokusatsu ! Quel joyeux bordel, ce mélange.

Et effectivement, Na Zha Jiang Yao Ji est joyeuse, son rythme effreiné, et l’ensemble pas spécialement désagréable à regarder (même si les effets spéciaux ne sont vraiment pas tirés du haut du panier). L’héroïsme forcené de Nazha (que lui reproche quasiment tout son entourage, hors quelques amies) est plein d’optimisme, qu’il s’agisse de lutter contre les injustices comme contre un incendie ou une sécheresse. C’est juste que ça ne va pas beaucoup plus loin que ça pour le moment. C’est à la fois regrettable, et un moment de fraîcheur.

Sanqian Ya Sha

Sanqian Ya Sha

(aka le bordel est total : Love of Thousand Years, The Killing of Three Thousand Crows, ou juste Three Thousand Crows qui est la traduction littérale du titre)

De toutes les séries que j’ai tentées ces dernières semaines, et il y en avait pourtant un paquet, c’est certainement celle qui m’a le plus surprise. Pourtant sur le papier, rien que de très ordinaire : une romance avec un peu de fantastique, une production pour une plateforme de VOD (Youku cette fois), une trentaine d’épisodes, une héroïne innocente… J’ai commencé l’épisode sans vraiment y croire. Au fil du mois de janvier, j’en ai pourtant vues, des variations autour de ces thèmes, et j’ai ri, ou applaudi, ou haussé un sourcil, ou écarquillé les yeux, ou juste pris mon mal en patience… mais Sanqian Ya Sha est la seule qui m’a sincèrement émue pendant son premier épisode. J’ai perdu tout contrôle : pendant une certaine scène, j’ai soudain senti mes yeux se remplir de larmes, mes joues s’humidifier, mes bras croisés se grêler de gouttes chaudes.

Pourquoi ? Parce que maintenant que j’ai pris le temps d’y penser, les ingrédients mis en place dans le premier épisode de Sanqian Ya Sha sont peut-être classiques, mais son interprétation de ceux-ci est unique. Dans le monde mis en place ici, la magie s’exprime de deux façons, et seulement deux pour le moment. Il y a d’une part la magie maléfique, qui s’obtient en priant quelque statue démoniaque et en voulant la destruction d’autrui. Et il y a d’autre part la magie positive, et celle-ci ne se convoque que d’une façon : par l’art. La peinture, mais aussi la musique ou la danse, peuvent donner vie à des illusions pleines de beauté, qui transcendent l’âme. Ce n’est pas tant une question de superpouvoirs divins, que d’apporter un réel enchantement au monde.

Même si (en particulier au regard de certains passages des génériques, toujours si prompts à nous révéler bien des choses) je suis absolument certaine que l’aspect fantastique ne se limitera absolument pas à cela au fil de ses 30 épisodes, le simple fait que Sanqian Ya Sha prenne le parti de commencer par nous dépeindre le monde par ce prisme est vraiment convaincant. Alors oui, héroïne innocente, amour (pour le moment contrarié) entre une mortelle et un dieu, intrigues de palais, scènes de combat, yadda yadda. Certes. Toutefois, Sanqian Ya Sha apporte une réelle poésie à tout cela, qui ne passe pas exclusivement par la beauté de ses tableaux ou de ses costumes (quoique, je n’ai pas spécialement eu à me plaindre).

Et au passage j’apprécie aussi que la série établisse à la fois une romance à long terme pour notre héroïne Jiuyun, mais aussi une autre à court terme. C’est la deuxième série à avoir fait cela pendant mon itinéraire chinois de janvier (je ne me souviens plus quelle est l’autre !). J’aime l’idée qu’il y ait le béguin adolescent, et plus tard une relation plus solide et profonde, pour lorsque l’héroïne aura mûri ; je crois un peu plus en cette approche de la romance, à mon grand âge. Puisque tant de ces séries sont des parcours initiatiques, cela fait sens que les sentiments puissent évoluer aussi.

San Sheng Sanshi Zhen Shangshu

San Sheng Sanshi Zhen Shangshu

(aka toute une liste de titres internationaux dont Eternal Love of Dream ou Three Lives, Three Worlds: The Pillow Book qui a au moins le mérite d’être une traduction littérale)

Cette fois la série nous vient de Tencent ; en revanche du haut de ses 56 épisodes (diffusés début 2020), on a là affaire à l’une des séries les plus longues de cette aventure. Et j’avoue que ça m’effraie d’autant plus que le pitch de départ, comme en témoigne le matériel promotionnel (certes violet), est très très préoccupé par la romance.

La série tente bien de mettre en place une mythologie, mais celle-ci est très bateau parce qu’on sent bien que ça relève du prétexte. Prétendons nous y intéresser un instant : il y a 30 000 ans, le dieu le plus puissant, Dong Hua, a enfermé la démone la plus puissante, Miao Luo. Ceci étant chose faite, il a accordé au reste de la caste démonique quelques terres maudites, a rendu le monde terrestre à l’humanité, et s’est retiré pour aller vivre au royaume divin, qui ressemble à s’y méprendre à un palais impérial. 30 000 années ont passé et globalement il mène toujours la même petite vie pépère, révéré sur deux plans, dans le détachement élégant qui sied à son rang. Evidemment, les démons (que je mets au masculin parce que, il faut le dire, il n’y a apparemment pas une seule femme parmi eux depuis que Miao Luo a été battue) espèrent avoir un jour leur revanche.

Mais l’important dans 3S3ZS (oui on est intimes comme ça maintenant), c’est une petite princesse qui vit dans le monde terrestre. Feng Jiu est la plus jeune héritière du monarque régnant sur le royaume de Qing Qiu ; elle est aussi la seule au monde à avoir la capacité de se transformer en renard à 9 queues (mais se transformer en divers animaux semble relativement courant dans cet univers, c’est juste que les animaux varient selon les personnes du moment qu’elles pratiquent la cultivation bouddhique). Comme son alter ego à fourrure, Feng Jiu n’est pas très sérieuse ; même dans ses études, elle manque de ferveur, et comprend d’ailleurs assez mal les textes sacrés. On la verra se passionner beaucoup plus pour le dessin dans une scène, et l’épisode nous apprendra aussi oralement qu’elle est bonne cuisinière. Révérée comme la petite princesse qu’elle est, Feng Jiu n’en fait généralement qu’à sa tête, et c’est ce qui l’ammène un jour, en faisant des bêtises, à pénétrer dans le royaume démoniaque où très vite elle se fait attaquer par quelque bête mythique supposée monter la garde. Alors qu’elle pense sa fin proche, elle est sauvée in extremis par, devinez qui, mais oui, ce bon Dong Hua, qui avait pressenti un danger. Il n’est d’ailleurs pas le seul : Miao Luo, dans sa prison enchantée, pense que le vent va tourner suite à cette intrusion.

Loin d’avoir la moindre idée de ce qui se trame, Feng Jiu ne pense qu’à une chose : se fasciner pour Dong Hua, dont elle veut désormais à tout prix s’approcher. Elle obtient de deux de ses amis dieux (la famille impériale a des amitiés haut placées !) qu’ils l’aident à se faire embaucher comme servante au palais céleste, soi-disant pour qu’elle puisse payer sa dette après que Dong Hua lui ait sauvé la vie. Mouais. A d’autres.

Ecoutez, bon. Voilà. C’est… pas la série la plus incroyable au monde. L’histoire de 3S3ZS est… bah enfin, honnêtement, c’est l’histoire de Hua Qian Gu, hein, à deux-trois nuances près pour faire genre (pas de comic relief en 3D pour le moment, par contre pas de mise en place d’une belle relation avec le prince des démons, et ça je dois dire, c’était un gros plus pour moi). Alors je ne nie pas : visuellement, ça envoie du lourd. Là encore les exposition shots déchirent, le palais céleste est manifestement sublime, ya un jeu sur les couleurs qui distingue bien les différents mondes où se déroule l’intrigue (même si le monde des démons est un peu en papier mâché à côté des autres), et puis les costumes sont élégants comme tout, vraiment ya pas à se plaindre. Même le Smilodon qui garde les Enfers a de la gueule. Sans parler du fait qu’en plus de parler d’arts martiaux, 3S3ZS se prépare aussi à une intrigue de palais plus classique pendant au moins quelques épisodes, ce qui pourrait potentiellement apporter de la variété. Bon pis l’air de rien ya deux-trois questionnements sur le Bien et le Mal qui éventuellement peuvent être intéressants s’ils sont réellement exploités, et quand bien même ils ne l’étaient pas… l’héroïne est mignonne, on peut pas nier (j’ai été surprise d’apprendre que l’actrice est Uyghur). Non mais c’est sûr, 3S3ZS est bien gaulée et combine plein d’ingrédients divertissants qui ont fait leurs preuves. C’est juste que je ne peux pas dire m’être particulièrement enthousiasmée pour le résultat.

Tian Xing Zhi Lu

Tian Xing Zhi Lu

(aka Legend of Awakening ou, ce qui est plus fidèle, The Road to Awakening)

Est-il utile de préciser que c’est ce poster qui m’a attirée ? Promettre un ensemble drama, c’était sortir de certains poncifs, et donc offrir une intéressante et rare réponse à mes critères. Merci à iQIYI et Mango TV d’avoir tenté quelque chose de neuf.

Tian Xing Zhi Lu démarre par une explication animée (qui n’a pas été sans me rappeler Halfworlds) de son concept mythologique : pendant une période de conflits intenses entre royaumes ancestraux, de plus en plus de soldats ont commencé à pratiquer les arts martiaux. Il se dit que l’élévation spirituelle leur permettait d’aiguiser 6 sens, mais qu’il était quasiment impossible de parvenir à tous les cultiver :

A ce stade vous avez fait un rapide calcul : 6 sens, 6 personnages principaux, tiens tiens. Bon alors, oui et non : l’idée est que tout apprenti débute sa cultivation par 1 sens, et augmente progressivement, idéalement jusqu’à 5 sens (puisque 6 n’est pas réalisable en théorie). Et effectivement le premier épisode va nous présenter plusieurs des personnages principaux (personnellement je n’en ai recensé que 5, c’est bien, au moins c’est assorti) alors qu’ils maîtrisent au moins 1 sens déjà. Mais tous n’en sont pas au même stade de leur existence pour autant.

Qin Sang est la fille d’un général, et à ce titre elle été entraînée par son père. En suivant celui-ci (qui essaie de recruter un maître en arts martiaux pour entraîner les troupes de l’armée du royaume de Shuo, et écume donc les écoles de la région), elle apprend que plusieurs écoles d’arts martiaux ont été visée par un gang, et exterminées. Qin Sang décide d’enquêter et essayer d’arrêter ce gang avant qu’il n’y ait plus de victimes encore. Dans son ombre, on peut percevoir sa suivante et amie, Ling Ziyan. D’extraction plus humble, elle est cependant entraînée également ; hélas pour le moment elle joue pas mal les seconds couteaux. Leur route croise (sans le savoir) celle de plusieurs apprenties d’une école d’arts martiaux très mineure. Tellement mineure qu’en fait l’école n’a pas d’uniformes, et son maître semble assez peu scrupuleux. En témoignent deux de ses élèves, qu’il a secourues d’une mort certaine… pour mieux les accabler d’une immense dette. Lu Ping et Su Tang gardent cependant le secret sur leurs origines ; si Su Tang a su montrer qu’elle avait des capacités sérieuses, même au sein d’une si insignifiante académie, Lu Ping en revanche est bien décidé à ne pas laisser paraître qu’il maîtrise l’un des sens, et multiplie les pitreries en guise de couverture (ça vaut ce que ça vaut, mais ça fait illusion en tout cas). A cause de son comportement peu sérieux, il s’est attiré les foudres du meilleur élève de sa petite école d’arts martiaux, Yan Xifan, qui se sent non seulement responsable mais aussi a un sens de la justice très aiguisé (ce n’est pas l’un des 6 sens, mais pour quelqu’un qui pratique les arts martiaux, la moralité est supposée être importante aussi). Tout justement, leur maître se joue de son tempérament pour lui faire accomplir de soi-disant missions, qui en fait ne font que l’enrichir puisqu’il les facture. Tout ce petit monde va se croiser dans la tannière d’un groupe de brigands du coin…

On sent vraiment bien le côté ensemble show dans Tian Xing Zhi Lu, et ça me plaît bien. Il y a quand même de la romance qui nous pend au nez, ne nous fourvoyons pas, et les génériques (remplis, comme quasiment tous les génériques chinois, de spoilers) sont assez limpides à ce sujet. Mais c’est pas grave, parce que la série est pour le moment surtout une série d’action, avec certes un peu d’humour pour faire bonne mesure. Mon regret ? Hélas je ne suis pas fan de ces scènes d’action. A vouloir trop en faire, on finit par avoir des personnages qui font plein de gestes inutiles, tourbillonnent dans tous les sens pour un oui, pour un non… et au final est-ce que c’est divertissant, moi je dis, ça se discute. Esthétiquement, il est de plus certain que la recherche est moins poussée ici que dans plusieurs autres séries mentionnées aujourd’hui. Je suppose que le budget baston a tout phagocyté…

Yue Shang Zhong Huo

Yue Shang Zhong Huo

(aka And the Winner is Love, qui n’a rien à voir avec le schmilblik, ou Reignited Fire Over The Moon)

Sûrement le premier épisode le plus remuant de cette sélection, Yue Shang Zhong Huo s’intéresse plus particulièrement aux relations entre diverses écoles d’arts martiaux, qui s’agitent à l’approche d’une compétition opposant leurs meilleures élèves. Mais derrière cet évènement se cache en fait une grande convoitise au coeur de laquelle se trouve une jeune femme du nom de Xue Zhi. Celle-ci est la fille d’un maître d’arts martiaux jadis à la tête d’une école très crainte (« Hall of Flames » dans ma version traduite), et l’inventeur d’une terrible technique très complexe, et dévastatrice. Si dévastatrice en fait, que se sentant coupable du chaos que cette technique pourrait apporter au monde, il s’est suicidé voilà 5 ans. A l’époque l’ensemble des sectes d’arts martiaux s’accorde autour d’une chose : il faut protéger cette technique ; elle a été consignée dans un document, et divisée en deux manuels représentant les deux aspects nécessaires à maîtriser pour pouvoir réaliser cette technique mortelle. L’un des manuels reste sous la protection du Hall of Flames, l’autre est confiée à une école différente et respectée pour son code de l’honneur (« Moon Valley » selon mes sous-titres). L’ensemble de la profession s’accorde à dire que personne ne cherchera à s’accaparer les manuels pendant 5 ans… la compétition signant la fin de la trève.

Tout le premier épisode de Yue Shang Zhong Huo retrace donc le contexte nécessaire pour nous faire comprendre à la fois quel est l’enjeu autour de cette fameuse technique, et nous introduire Xue Zhi, qui comme absolument toutes les héroïnes de wuxia est une jeune femme (peut-être même encore une adolescente, on est dans une zone grise) plutôt innocente, qui a passé les dernières années protégée du monde extérieur comme l’était le manuel hérité de son père. A présent elle se dirige vers cette fameuse compétition sous protection d’une poignée de fidèles qui sont aussi ses amies. L’épisode est criblé de scènes pendant lesquelles cette petite équipe est attaquée par diverses sectes, dont on apprend certaines de spécificités (l’une d’entre elles est par exemple dirigée par une femme, experte en poisons ; ce genre de choses). Il y a des scènes de baston à ne plus savoir qu’en faire, qui ne sont ni incroyables ni mauvaises, juste décentes.

Bien-sûr le titre anglophone vous l’aura fait deviner, on se prépare aussi à une romance. Xue Zhi se retrouve éloignée de ses protectrices à un moment, et est aveuglée pendant une attaque d’une énième secte concurrente ; arrive alors à sa rescousse un mystérieux expert en arts martiaux. Comme elle est aveuglée (puis a un bandeau sur les yeux pour appliquer un onguent) pendant tout le temps qu’elle passe avec lui, elle ignore son identité… comme ça leur romance ne démarre pas trop vite. Il s’avère, naturellement, que cette homme va reparaître par la suite, ce qui me donne d’emblée des aigreurs d’estomac.

Oui parce que, il faut le dire, dans une série où l’héroïne est très jeune (et potentiellement encore une adolescente) et la romance courue d’avance, notre bonhomme est particulièrement insupportable. Il la toise avec un rictus supérieur, n’hésite pas à lui caresser les lèvres en dépit du fait qu’elle est clairement terrifiée (ils sont dans une grotte, loin de tout, et qu’elle a les yeux bandés), et ainsi de suite. Vraiment, si je devais regarder la suite de cette série (et rien n’est moins sûr), devoir assister à ce bal insupportable me mettrait très mal à l’aise. Du coup ça m’arrange bien que la série ne soit pas non plus tellement jolie, ou intéressante, comme ça je n’ai pas grand’chose à perdre.

Il y a eu quelques autres séries encore (dont j’ai commencé et même parfois fini le premier épisode !), mais ce sont les plus marquantes pour le mois écoulé. Outre ces séries individuellement, je dois dire que l’expérience avait quelque chose de fascinant dans son ensemble.

C’est assez rare que je me mette en tête de trouver une série d’après des critères, et que je me lance dans un gigantesque test d’échantillons de la sorte. Je crois que ça en dit long sur la façon dont je ne me tiens pas au courant des séries chinoises autant que de celles de plusieurs autres pays, d’ailleurs. D’ordinaire, si j’ai une envie particulière, je pense immédiatement à une série ou deux qui pourraient correspondre, et je me lance directement. Je n’ai pas besoin de me dire : bon alors, qu’est-ce qui est sorti pendant ces derniers mois qui pourrait me satisfaire ?

Mais plus encore, ce qui était intéressant, c’était au final (et ce même si j’ai apprécié certaines séries plus que d’autres) de comparer et de voir que mes critères, qui était restrictifs sur certains points et très larges sur d’autres, ouvraient la porte à énormément de variété. Toutes ces séries sont des séries chinoises fantastiques, presque toutes font référence aux arts martiaux, absolument aucune ne se ressemble. Elles sont même très complémentaires : les accomplissements esthétiques, narratifs, et techniques, ne sont pas les mêmes. Je ne sais plus, à ce stade, ce que j’espérais trouver quand j’ai commencé ces essais téléphagiques ; mais j’ai trouvé tellement de choses différentes que je crois qu’en un sens, c’est ça qui m’a déjà un peu comblée. Après tout, aucune série n’est parfaite… sinon on n’en regarderait pas tant !

Pour tout vous dire, j’ai décidé de ne pas encore me décider. Pendant quelques semaines supplémentaires, je voudrais tenter quelques autres séries de plus, et acquérir un point de vue plus large encore. Ensuite, et seulement ensuite, je m’abandonnerai à l’une de ces séries (et peut-être même deux, ce n’est pas à exclure).

Du coup si vous êtes plus calée que moi ou tout simplement si vous avez quelques wuxia favoris (mais récents) à me recommander, profitez-en. Je prends toutes les suggestions.

Lire la suite »

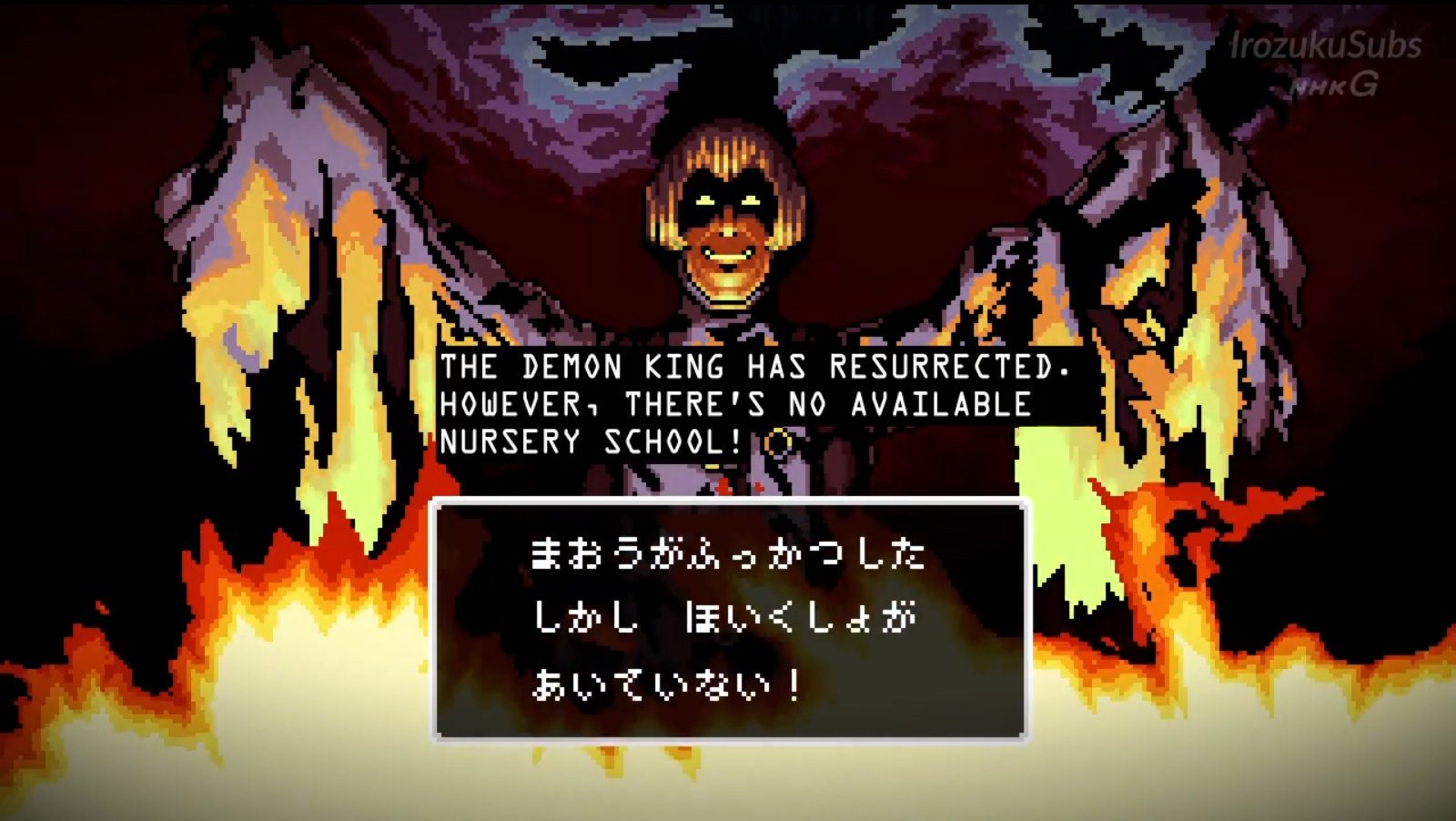

C’est en 2003 qu’est apparu le tout premier du genre : HR, alors proposée par Fuji TV. La série s’intéresse aux personnages qui fréquentent des cours du soir, et plus particulièrement des cours d’anglais. HR a bien des particularités dans le paysage japonais quand elle apparaît : elle ne dure qu’une demi-heure (l’immense majorité des séries japonaises sont plutôt proches de 50 minutes à 1 heure), elle est tournée en multi-camera (le single camera est omniprésent à la télévision japonaise), elle est filmée devant un public (les comédies de la télévision japonaises n’en ont jamais, c’est quelque chose de réservé aux émissions nippones de variété et autres programmes non-scriptés) et elle compte 23 épisodes (la plupart des fictions japonaises ne durent que la moitié). Vous savez ce que sont ces standards ? Des standards de sitcom étasunien.

C’est en 2003 qu’est apparu le tout premier du genre : HR, alors proposée par Fuji TV. La série s’intéresse aux personnages qui fréquentent des cours du soir, et plus particulièrement des cours d’anglais. HR a bien des particularités dans le paysage japonais quand elle apparaît : elle ne dure qu’une demi-heure (l’immense majorité des séries japonaises sont plutôt proches de 50 minutes à 1 heure), elle est tournée en multi-camera (le single camera est omniprésent à la télévision japonaise), elle est filmée devant un public (les comédies de la télévision japonaises n’en ont jamais, c’est quelque chose de réservé aux émissions nippones de variété et autres programmes non-scriptés) et elle compte 23 épisodes (la plupart des fictions japonaises ne durent que la moitié). Vous savez ce que sont ces standards ? Des standards de sitcom étasunien. En 2009, deux chaînes s’y essaient. D’abord en janvier, sur TV Tokyo ; la chaîne, qui propose généralement en soirée dans sa case dite « Dorama24 » des séries très différentes, visant un public de niche (et souvent geek ; c’est là qu’on trouve aussi les

En 2009, deux chaînes s’y essaient. D’abord en janvier, sur TV Tokyo ; la chaîne, qui propose généralement en soirée dans sa case dite « Dorama24 » des séries très différentes, visant un public de niche (et souvent geek ; c’est là qu’on trouve aussi les  En octobre de cette même année, c’est la télévision publique NHK qui s’y essaie, avec le sitcom sportif Mama-san Volley de Tsukamaete, où les héroïnes sont les membres d’une équipe de volleyball féminine entièrement constituée de mères (essentiellement des mères au foyer). Le format est un peu bâtard : les épisodes font bien une demi-heure, en revanche la saison n’en compte que 8. C’est court, même pour une série nippone. Mama-san Volley de Tsukamaete est utilisée en bouche-trou, juste avant minuit le dimanche. Comme pour HR, la série est filmée devant un public ; on imagine sans peine que le créateur et réalisateur de la série, Masafumi Nishida, qui vient également du théâtre, a puisé comme Mitani dans son expérience des planches. La plupart du temps, les ressorts humoristiques de la série reposent sur les quiproquos, notamment parce que Mama-san Volley de Tsukamaete a une forme d’intrigue en fil rouge : deux des personnages ont secrètement entretenu une relation, et maintenant qu’ils veulent se marier, il va bien falloir l’annoncer à l’équipe.

En octobre de cette même année, c’est la télévision publique NHK qui s’y essaie, avec le sitcom sportif Mama-san Volley de Tsukamaete, où les héroïnes sont les membres d’une équipe de volleyball féminine entièrement constituée de mères (essentiellement des mères au foyer). Le format est un peu bâtard : les épisodes font bien une demi-heure, en revanche la saison n’en compte que 8. C’est court, même pour une série nippone. Mama-san Volley de Tsukamaete est utilisée en bouche-trou, juste avant minuit le dimanche. Comme pour HR, la série est filmée devant un public ; on imagine sans peine que le créateur et réalisateur de la série, Masafumi Nishida, qui vient également du théâtre, a puisé comme Mitani dans son expérience des planches. La plupart du temps, les ressorts humoristiques de la série reposent sur les quiproquos, notamment parce que Mama-san Volley de Tsukamaete a une forme d’intrigue en fil rouge : deux des personnages ont secrètement entretenu une relation, et maintenant qu’ils veulent se marier, il va bien falloir l’annoncer à l’équipe. La dernière tentative de sitcom est, toutes proportions gardées, celle qui a connu le plus de succès. Urero☆Mikakunin Shoujo (ci-contre) est lancée en 2011 par TV Tokyo encore, et a l’immense singularité d’avoir duré 4 saisons (la quatrième changeant de titre et de formule, mais pas son équipe créative ni technique). Les 3 premières saisons se déroulent dans une agence artistique pour idols (oui,

La dernière tentative de sitcom est, toutes proportions gardées, celle qui a connu le plus de succès. Urero☆Mikakunin Shoujo (ci-contre) est lancée en 2011 par TV Tokyo encore, et a l’immense singularité d’avoir duré 4 saisons (la quatrième changeant de titre et de formule, mais pas son équipe créative ni technique). Les 3 premières saisons se déroulent dans une agence artistique pour idols (oui,  La série a pour héros un grand benêt, Shinichi Toneri, qui vit seul dans un appartement coloré dont on se demande comment il peut bien en payer le loyer, étant donné qu’il passe son temps à faire des petits boulots dont il se fait virer en quelques jours. Shinichi a en effet un don incroyable : quoi qu’il fasse, tout tourne toujours à la catastrophe. C’est souvent un mélange de malchance incroyable, et de maladresse confinant quasiment au pathologique.

La série a pour héros un grand benêt, Shinichi Toneri, qui vit seul dans un appartement coloré dont on se demande comment il peut bien en payer le loyer, étant donné qu’il passe son temps à faire des petits boulots dont il se fait virer en quelques jours. Shinichi a en effet un don incroyable : quoi qu’il fasse, tout tourne toujours à la catastrophe. C’est souvent un mélange de malchance incroyable, et de maladresse confinant quasiment au pathologique.

Douluo Dalu

Douluo Dalu Feng Li Jiu Tian

Feng Li Jiu Tian Ling Yu

Ling Yu Ming Yue Zeng Zhao Jiang Dong Han

Ming Yue Zeng Zhao Jiang Dong Han

Na Zha Jiang Yao Ji

Na Zha Jiang Yao Ji Sanqian Ya Sha

Sanqian Ya Sha San Sheng Sanshi Zhen Shangshu

San Sheng Sanshi Zhen Shangshu Tian Xing Zhi Lu

Tian Xing Zhi Lu

Yue Shang Zhong Huo

Yue Shang Zhong Huo