« Our people believed in a dream once. They’ve been living a nightmare ever since. »

Dans ces colonnes, la tradition veut qu’en décembre j’essaie de poster des reviews restées de longs mois en brouillon, avant la fin de l’année. Généralement, les brouillons qui n’ont pas cette chance sont enterrés à jamais. Sauf qu’en 2022, il y a eu beaucoup de brouillons inachevés ; et l’un d’entre eux portait sur la première saison d’une série qui, à tous les égards, était exceptionnelle. The Republic était la seule série dont j’ai pu voir une saison complète pendant ma période d’essai de Showmax, et c’était aussi… une de mes séries préférées vues en 2022. Du coup, c’était un peu con de ne pas vous en avoir parlé.

Initialement lancée pendant l’été 2019 sur les écrans sud-africains par Mzansi Magic, The Republic mélange le drame politique et le thriller d’action, tout en s’appuyant intensément sur l’Histoire politique de l’Afrique du Sud. Et propose, au passage, quelques épatantes prestations d’une distribution à laquelle on offre une réalisation impeccable, ce qui ne gâche rien.

Mais pardon : avant de multiplier les compliments, je ferais mieux de vous expliquer de quoi il retourne.

Lufuno Mulaudzi n’est que la 5e Présidente démocratiquement élue de l’Afrique du Sud ; ancienne militante révolutionnaire investie dans les activités du MK, elle aspire depuis son entrée en fonction récente à apporter de la Justice à un pays qui en a bien besoin. En tout cas c’est sa ligne publique.

D’autant que le prédécesseur de la Présidente Mulaudzi est lui-même dans une position difficile quand commence The Republic : l’ex-Président Hendrik Zondo a été démis de ses fonctions à mi-mandat, lorsqu’a éclaté un gigantesque scandale politico-financier. Au terme d’un long procès, l’accusant de détournement de fonds publics, de corruption, d’extorsion et d’avoir utilisé la violence pour parvenir à ses fins (on s’excuse du peu), il attend maintenant son verdict. En particulier, les accusations portent sur la disparition de 1,2 milliards de rands (autour de 60 millions d’euros) qui étaient prévus pour le Tshwane Development Corridor, une zone d’extrême pauvreté qui inclut le township de Soshanguve (ou « Sosha »). Avec cet argent devaient être fournis, enfin, des services essentiels, comme l’eau courante, des routes, des écoles publiques… rien de tout cela n’a eu lieu. Zondo est accusé d’avoir empoché, ou permis à d’autres dans son cercle d’empocher, cet argent dont tant de communautés avaient plus que besoin. Je suis sûre que la ressemblance entre « Zondo » et « Zuma » est purement fortuite, naturellement.

Sur l’affaire, le pays est partagé. Peut-être que Zondo était pourri. Mais peut-être aussi que ce procès est purement politique, et qu’il est innocent. Qui peut dire ? Et du coup, qui peut prédire quelle sera la décision du juge… Celle-ci doit être rendue dans le premier épisode de The Republic.

La Présidente Mulaudzi pense que c’est également le bon jour pour se déplacer dans le township de Soshanguve. En effet, elle veut adresser ses excuses au nom de l’État (quand bien même le scandale date d’avant son entrée en fonction), ainsi que s’engager à procéder à plusieurs des travaux promis. En tout cas, dans la mesure du possible… vu que le milliard et quelque n’est bien-sûr jamais réapparu.

Accompagnée par sa porte-parole Bridget Ranaka, Mulaudzi sait qu’elle se rend dans un endroit dangereux à un moment dangereux. Elle ignore toutefois à quel point : ce matin-là, un groupe appelé les Dogs of Soshanguve (parce que « si on nous traite comme des chiens, on va se comporter comme des chiens ») s’agite dans le township. Affublés de masques canins, ou de bandanas sur lesquels figurent des crocs, ils attendent l’arrivée de la Présidente… pour la kidnapper.

Il y a une nette inspiration de 24 dans The Republic, à commencer par l’utilisation d’un personnage, Thabang Ranaka, qui assure la plupart des scènes d’action en s’infiltrant dans les ruelles sinueuses du township arme au poing.

S’il se lance à la recherche de la Présidente, c’est presque par accident, en tout cas pas par fibre patriotique : la conseillère en communication Bridget est son épouse, au moins tant qu’il n’a pas signé les papiers de divorce qu’elle lui a tendus dans le premier épisode. Dans tous les cas, elle est aussi la mère de sa fille unique, Dineo. Sa raison essentielle pour prendre autant de risques est donc sa famille.

Mais au-delà, Thabang est aussi un personnage embarqué dans une partie des imbroglios politiques de la série : il était l’ancien agent de sécurité de Zondo, ce qui lui a permis de palper un peu d’argent en accomplissant pour lui quelques bases besognes (les actes de violence, c’était apparemment lui). Il a obtenu une amnistie en fournissant des informations sur l’ancien Président lors de son procès, mais cela lui a coûté son job, son logement (il est retourné vivre avec Gladys, sa mère âgée, dans le township où il a grandi… devinez de quel township il s’agit), et son mariage donc. Thabang n’est pas un personnage fondamentalement moral, mais il se soigne ; pendant que les autorités hésitent à agir, lui, il entre dans le feu de l’action, mais avec une connaissance d’enjeux plus large que simplement la captivité de sa femme. Et avec un réseau : il connaît des membres de l’équipe de sécurité de la Présidente, il connaît des membres de l’entourage de l’ancien Président Zondo, et il connaît le township. Il a un point de vue inédit sur ce qui se passe, somme de ses identités souvent contradictoires.

A ma grande surprise, Warren Masemola campe un Thabang émouvant (les rares scènes avec sa pour-le-moment-encore-épouse Bridget et leur fille Dineo sont d’une tendresse bouleversante, dans cette série à forte adrénaline). C’est un grand gaillard à la voix profonde, mais au regard abimé, à la conscience pas propre, avec un véritable désir de protéger ce qui lui est cher. Et surtout, animé par le besoin de se racheter envers sa communauté ET son pays, deux entités en apparence irréconciliables, surtout ce jour-là.

Cela n’ajoute que plus d’émotion que Masemola ait tourné ses scènes d’action dans le township où il a grandi.

De toute façon, je n’irais pas jusqu’à dire que Thabang Ranaka est le point focal de la série, cependant. The Republic réussit à créer toutes sortes de ramifications, et se révèle être un très efficace ensemble drama. On en apprend ainsi beaucoup sur la Présidente Mulaudzi (notamment sur son passé parmi les freedom fighters), on se place du point de vue des Dogs pour étudier leurs convictions profondes (on va pas être déçues), on découvre ce qui a motivé la séparation initiée par Bridget Ranaka (c’est plus compliqué que ça en a l’air), on suit comment dans l’urgence du moment le Deputy President (l’équivalent de vice-Président) Ndlovu prend ses décisions, on étudie les réactions du camps de Zondo… The Republic emploie clairement ce kidnapping comme un révélateur de choses qui se trament depuis un certain temps pour chacune, quasiment une suite logique de leurs actions précédentes plutôt que comme un évènement nouveau et choquant.

Elle pousse, aussi, ses personnages à l’introspection, et notamment l’introspection politique. Et ça, je ne l’imaginais pas franchement d’une série avec autant d’armes à feu au mètre carré !

La Présidente aura par exemple ce formidable monologue, conséquence d’une épiphanie tardive : « I wronged this community when I gave them empty promises. I followed in the same footesteps of the leaders that came before me. They went out there telling communities that things would change, made promises and failed to deliver on the promises they made for the elections. I’m not different from them. I asked this community to believe in me. I asked them to have faith that things would change. I asked them to remain patient until we better their lives. How could I ask that of them when they’d be ween waiting their whole lives ? How can they not be impatient ? Hope is nothing without action. Hope is action. Hope is service delivery. Hope goes hand in hand with practice. I failed quite a bit on that last part« . Ce sont les aveux et les excuses qu’a besoin d’entendre un pays lésé par sa classe politique. The Republic les délivre… parce qu’il s’agit aussi d’une accusation.

La Présidente aura par exemple ce formidable monologue, conséquence d’une épiphanie tardive : « I wronged this community when I gave them empty promises. I followed in the same footesteps of the leaders that came before me. They went out there telling communities that things would change, made promises and failed to deliver on the promises they made for the elections. I’m not different from them. I asked this community to believe in me. I asked them to have faith that things would change. I asked them to remain patient until we better their lives. How could I ask that of them when they’d be ween waiting their whole lives ? How can they not be impatient ? Hope is nothing without action. Hope is action. Hope is service delivery. Hope goes hand in hand with practice. I failed quite a bit on that last part« . Ce sont les aveux et les excuses qu’a besoin d’entendre un pays lésé par sa classe politique. The Republic les délivre… parce qu’il s’agit aussi d’une accusation.

Mais ça, c’est parce que The Republic ne veut pas juste nous donner des frissons, et ne lâche pas son intrigue politique pour céder aux sirènes de l’action à rebondissements (et pourtant, croyez-moi, elle n’en manque pas). Après le verdict du procès Zondo, la série expose combien la société est divisée : décision politique, ou, enfin, décision juste ? En fait, il n’y a pas de vérité possible dans un pays qui croit si peu à la Justice.

Plus que les destinées individuelles de tous ses personnages, The Republic veut que ce kidnapping pousse le pays à s’interroger sur ce qui se trame depuis un certain temps en Afrique du Sud. La série n’est pas là pour imaginer « et si ? », elle est là pour affirmer : « et voilà ». Et voilà ce qui se produit dans un pays dont la démocratie est fragile. Voilà ce qui se produit dans un pays gangréné par la corruption. Voilà ce qui se produit dans un pays avec une forte fracture sociale. Vous me dites si vous la connaissez…

The Republic ne laisse aucune place possible au doute dans sa façon de raconter une histoire qui s’inscrit dans la continuité de l’Histoire : l’Apartheid et la lutte contre celui-ci, la fin officielle de la ségrégation, les évolutions de la politique sud-africaine… En un sens, The Republic ferait un visionnage complémentaire parfait pour Queen Sono, avec laquelle elle partage un grand nombre de thèmes. Dommage que les deux séries soient vouées à ne jamais être mises à disposition sur la même plateforme. J’aime aussi à penser que la série ivoirienne Aphasie, dont je n’ai malheureusement jamais réussi à voir plus qu’un trailer, a des points commun avec The Republic ; ne partent-elles pas toutes les deux de l’enlèvement d’une Présidente africaine ?

Quels que soient les ressemblances que je trouve avec d’autres séries, je me dois de souligner que ce qu’exécute The Republic dans sa première saison est parfaitement unique.

Il y a beaucoup de désillusion dans The Republic. Sur l’état du pays, et sur la démocratie en général. A-t-elle été dévoyée de son but ? Si oui, par qui ?

Les MK de jadis, pourtant dévouées à la cause, sont devenues les éminences d’aujourd’hui, et c’est, hélas, une preuve que le problème est plus profond et complexe que le racisme. The Republic en vient à la conclusion naturelle que ce n’est pas qu’une question d’Apartheid, mais aussi une question de pouvoir et donc d’argent. Que les élites sont ravies d’utiliser la démocratie pour maintenir le peuple dans la pauvreté… mais que cela ne fait que nourrir le désespoir et donc la violence.

The Republic n’a pas de solution magique à cette spirale.

C’est un questionnement post-Apartheid entre personnes noires que The Republic présente (il n’y a qu’un personnage blanc dans toute la série, brièvement, qui apparaît dans le dernier épisode ; le traitement de cet Afrikaner est sans équivoque). La série n’est intéressée que par la perspective des noirs sur l’ère post-coloniale, en cela que reprendre le pouvoir aux forces colonisatrices n’a pas résolu tous les problèmes, bien-sûr, ce serait trop simple. The Republic insiste sur le fait qu’il y ait encore des efforts à produire post-Struggle. Que peut-être, juste peut-être, se libérer est un processus qui n’est pas fini. Qui ne finit jamais ?

Et du coup, cela remet pas mal en perspective l’héroïsme de Thabang (ou même des autres protagonistes bien intentionnées de ce thriller) qui ne sauvera pas l’Afrique du Sud, car par définition, on n’améliore pas la démocratie l’arme au poing. Mais on peut au moins lui offrir un avenir, dont elle puisse se saisir pour améliorer les choses.

A l’occasion, The Republic dresse des parallèles subtils mais dérangeants entre la mentalité de Thabang (« tous les moyens sont bons ») et celle de Zondo (… »tous les moyens sont bons »). Le premier n’est-il pas l’ancien employé du second ? Jusqu’à sa récente repentance, Thabang n’était pas un « gentil ». Et quand bien même. Comment espérer se débarrasser de la corruption si même les « gentils » partagent cette façon de voir ? Alors certes, elle est héritée de l’Apartheid, et The Republic est douloureusement consciente de la nécessité de survivre qui a modelé cette perception de la réalité. Mais encore une fois, il faut bien s’extirper de cela pour régler les problèmes profonds du pays.

Dans le même ordre d’idée, la série questionne les bonnes intentions de sa Présidente, convaincue de ses valeurs nobles mais qui va se prendre en pleine gueule ses propres imperfections. Alors qu’elle est convaincue d’avoir tant sacrifié pour le pays lorsqu’elle faisait partie des MK, un protagoniste lui balancera : « Everything we did ? What did you do ? You’re not Winnie Mandela. You’re not Adelaide. What did you do ? […] None of us is good, Lufuno. No one is a good person. Not me, not you, not…? Ooooh, you think you’re good ! You think you’re a good person. You think you’re the best President !« . Une scène absolument glaçante.

Dans The Republic, se définir par sa bonté d’âme, c’est stérile. Si vous pensez qu’au fond de votre cœur vous êtes sincère, ça ne change pas la face du monde, et certainement pas l’état de la nation.

Malgré son intrigue de série d’action, The Republic prend plusieurs fois le temps d’explorer certains thèmes pourtant assez éloignés, en surface, de son intrigue principale. Elle surprend par exemple à interroger, sans fausse pudeur, comment les forces libératrices de jadis sont devenues la tête de proue de la corruption d’aujourd’hui. Pas seulement par des mécanismes de pouvoir, mais aussi parce que, la lutte pour la décolonisation a ses mécanismes psychologiques. La période de Struggle a laissé sa marque sur ceux et celles qui l’ont menée ; The Republic offre un discours rare sur cela. Il y a notamment un dialogue entre deux anciennes recrues du bras armé de l’ANC qui est fascinant de sincérité mêlée à du cynisme :

– To be honest, the Struggle robbed us of our youth.

– Yes, it took something from each and every one of us. But most people in this country still don’t understand where we’ve come from and how hard it’s been. We were ready to die at any minute.

– That’s why we’re taking all the money now, and influencing whoever we can so we can hold onto it. I mean, to us, it will never be permanent.

Comment voulez-vous que ces gens-là, qui depuis longtemps n’ont plus rien à perdre, dirigent le pays avec hauteur et dignité ? Pour The Republic, ce n’est même pas que le pouvoir a corrompu les anciennes grandes figures de la lutte contre l’Apartheid : leur conception du monde a logiquement conduit à une corruption-même de l’idée de démocratie. Encore une fois, les idées démocratiques et la lutte armée sont profondément incompatibles ; le rôle de ces soldates du MK n’était pas, n’aurait jamais dû être, de prendre le pouvoir. Mais ça a été le cas, et, bien-sûr, les nouvelles élites noires ont donc reproduit ce que faisaient les élites blanches ; si ce thème est loin d’être absent d’autres séries sud-africaines (ou même de séries équivalentes ailleurs en Afrique noire), The Republic est très différente dans sa façon de le disséquer en parlant de la phase d’après, celle qui vient quand on veut plus de progrès, et pas juste dresser un constat désolé sur le progrès insuffisamment accompli. The Republic m’a fait penser aux Gen Z ; là où les Millennials étaient réputées remettre en question la société léguée par les Boomers (ne sommes-nous pas la « Generation Why ? »), aujourd’hui les Gen Z remettent en question l’insuffisance politique des Millennials, leur pessimisme stérile et leur cynisme vain. Eh bien, The Republic, c’est un peu le même dynamique quelque part… mais bien-sûr à propos de la question très spécifique de la libération de l’Afrique du Sud.

The Republic offre même, et personnellement je n’avais jamais vu ça de toutes mes explorations sud-africaines, des témoignages brefs mais cinglants sur la condition des femmes ayant participé à la lutte pour l’émancipation. Des mentions brèves à la violence sexuelle au sein des rangs du MK, aux commentaires sans merci sur les rôles genrés attendus même par les fameux « libérateurs », The Republic ne mâche pas ses mots : « You know how you men are in this movement. You see us as equals only when we’re working. Only when we’re soldiers. After that, you expect us to be women. Things that must just bend to your every whim. Objects« . Tout est sans fard dans The Republic, il n’y a pas d’ambivalence. Aucun sujet n’est hors-limites. En l’espace de 13 épisodes, la première saison n’accepte de rien laisser de côté, même si dans son intrigue haletante, cela pourrait sembler superflu. C’est aussi la première série sud-africaine que je vois à parler d’avortement, et elle le fait plutôt bien.

Que ne fait pas, que ne dit pas The Republic ? Quand je pense que je l’avais démarrée en pensant regarder un thriller d’action !

Au fil des années, je commence à avoir vu pas un nombre de séries produites un peu partout sur la planète (ces colonnes en témoignent, les tags en particulier). Peu m’ont laissée avec cette impression d’être honorée. Honorée d’avoir eu accès, honorée d’avoir été mise dans la confidence, honorée d’avoir assisté à quelque chose de magistral. Honorée d’avoir regardé de la grande télévision. L’intelligence aiguë de The Republic, son absence de concession, sa radiographie sévère des maux qui frappe son pays… tout dans cette série est, juste…

…juste…!

…Argh ! Ça fait plus d’un an et je ne sais pas toujours pas comment finir cette phrase, sinon en poussant un grand soupir amoureux.

Je ne pourrai certainement jamais voir la saison 2 de The Republic, et c’est quelque chose qu’il m’a fallu du temps pour digérer quand mon accès à Showmax s’est achevé, pour être honnête. Et en même temps, je ne suis pas sûre qu’il soit possible de faire mieux, en matière de mélange de genres, de mélange de tons, et de mélange de sujets.

Du coup, je suis consciente que vous parler d’une série hors d’accès (comme je vous le disais il y a deux mois, Showmax n’est plus disponible en Europe) de la sorte, ce peut être frustrant. J’aurais dû en parler l’an dernier. J’aurais dû en parler avant que Showmax ne ferme ses accès à l’Europe. J’aurais dû vous le dire quand vous aviez une chance. Je suis désolée. J’ai merdé.

Mais je voulais aussi dire tout ce que j’avais aimé d’elle, et que vous le sachiez : cette série existe. Et elle est grande. Puissions-nous un jour apprécier aisément les grandes séries africaines comme nous le faisons pour d’autres.

Il semblerait cependant, même si là encore ce n’est pas encore très explicite pour le moment, que Paper Dolls ambitionne de parler d’un peu plus que des choses habituelles sur le show business. Ce que tente d’introduire Paper Dolls, c’est l’idée d’exploitation. Les chanteuses de Harlow sont exploitées : leur chanson, leur look, leur emploi du temps, leur quotidien (qui est filmé pour les besoins de l’émission dans la maison où on les a fait emménager), tout est décidé pour elles afin d’être rentables pour le label.

Il semblerait cependant, même si là encore ce n’est pas encore très explicite pour le moment, que Paper Dolls ambitionne de parler d’un peu plus que des choses habituelles sur le show business. Ce que tente d’introduire Paper Dolls, c’est l’idée d’exploitation. Les chanteuses de Harlow sont exploitées : leur chanson, leur look, leur emploi du temps, leur quotidien (qui est filmé pour les besoins de l’émission dans la maison où on les a fait emménager), tout est décidé pour elles afin d’être rentables pour le label.

Côté Suède, SVT lance aujourd’hui Trolltider – Legenden om Bergatrollet, une série originale… ou presque. Il s’agit en effet d’un reboot de Trolltider, un Julkalender initialement diffusée en 1979. L’intrigue se base sur une légende qui veut que le dangereux Bergatrollet (« troll de la montagne ») a jadis été enfermé par quatre peuples : les humaines, les trolls, les fées et les sorcières. Ces efforts conjoints sont cependant menacés lorsque l’ambre dans laquelle le Bergatrollet était scellé par un sort est trouvée par un humain, qui brise l’enchantement. Saga, une jeune fille humaine, et Love, un jeune troll, font équipe pour empêcher le troll de la montagne de tout détruire. Gageons que le tandem trouvera une solution en 24 jours tout pile.

Côté Suède, SVT lance aujourd’hui Trolltider – Legenden om Bergatrollet, une série originale… ou presque. Il s’agit en effet d’un reboot de Trolltider, un Julkalender initialement diffusée en 1979. L’intrigue se base sur une légende qui veut que le dangereux Bergatrollet (« troll de la montagne ») a jadis été enfermé par quatre peuples : les humaines, les trolls, les fées et les sorcières. Ces efforts conjoints sont cependant menacés lorsque l’ambre dans laquelle le Bergatrollet était scellé par un sort est trouvée par un humain, qui brise l’enchantement. Saga, une jeune fille humaine, et Love, un jeune troll, font équipe pour empêcher le troll de la montagne de tout détruire. Gageons que le tandem trouvera une solution en 24 jours tout pile. En parlant de budget, en ce mois de décembre NRK propose [enfin] la deuxième saison de Snøfall. Pour celles d’entre vous qui

En parlant de budget, en ce mois de décembre NRK propose [enfin] la deuxième saison de Snøfall. Pour celles d’entre vous qui  Et puisqu’on parle de diffusions de séries norvégiennes, au Danemark, DR a décidé que cette année, les enfants regarderaient la série norvégienne Kristianias magiska tivoliteater. Diffusée en 2021 par NRK, donc.

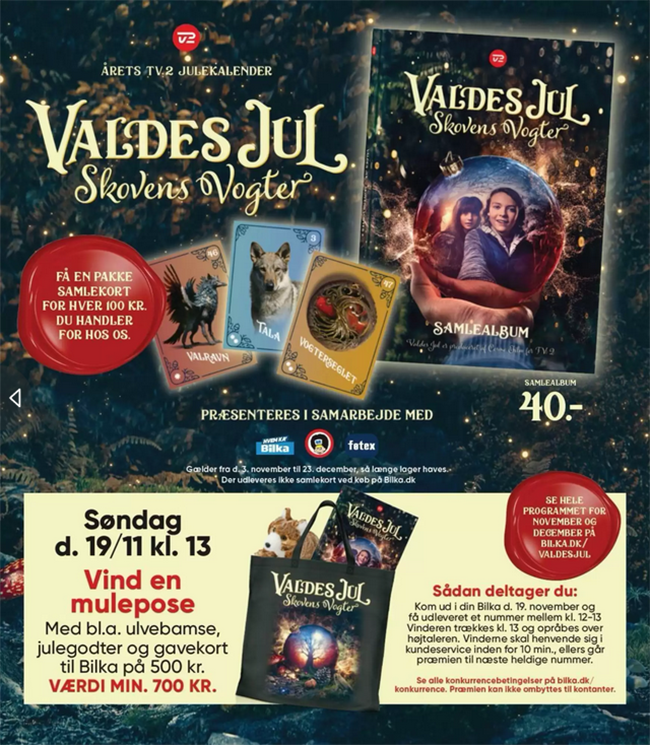

Et puisqu’on parle de diffusions de séries norvégiennes, au Danemark, DR a décidé que cette année, les enfants regarderaient la série norvégienne Kristianias magiska tivoliteater. Diffusée en 2021 par NRK, donc. TV2, qui n’est pas astreinte à la même sobriété budgétaire, peut en revanche se payer des séries originales chaque année. Pour ce mois de décembre 2023, elle a misé sur Valdes Jul ; comme son nom le suggère, la série a pour personnage central un jeune garçon du nom de Valde, qui a grandi à la campagne. Hélas, juste avant les fêtes de fin d’année, il apprend que sa famille a entrepris de mettre en ventre leur ferme. Avec sa petite sœur Rita, Valde décide de comprendre les raisons de cette décision, et en chemin va révéler un secret familial sur les environs de leur ferme, au cœur de la forêt où on leur a toujours interdit de jouer. Lancées sur la piste de la personne qui garde la forêt avec l’aide de Tala, une créature magique qui peut se transformer en louve, les adelphes vont donc partir dans une aventure pleine de mystère qui les poussera à restaurer les relations entre les humaines et les créatures magiques de la forêt.

TV2, qui n’est pas astreinte à la même sobriété budgétaire, peut en revanche se payer des séries originales chaque année. Pour ce mois de décembre 2023, elle a misé sur Valdes Jul ; comme son nom le suggère, la série a pour personnage central un jeune garçon du nom de Valde, qui a grandi à la campagne. Hélas, juste avant les fêtes de fin d’année, il apprend que sa famille a entrepris de mettre en ventre leur ferme. Avec sa petite sœur Rita, Valde décide de comprendre les raisons de cette décision, et en chemin va révéler un secret familial sur les environs de leur ferme, au cœur de la forêt où on leur a toujours interdit de jouer. Lancées sur la piste de la personne qui garde la forêt avec l’aide de Tala, une créature magique qui peut se transformer en louve, les adelphes vont donc partir dans une aventure pleine de mystère qui les poussera à restaurer les relations entre les humaines et les créatures magiques de la forêt.

DR Ramasjang, la chaîne pour la jeunesse, se charge quant à elle de diffuser les épisodes de En hederlig jul med Knyckertz, une comédie que SVT avait produite voilà deux ans pour le public suédois. Honnêtement, j’aime bien le sujet : la série, qui se déroule dans une sorte d’univers parallèle sans technologie, tourne autour du jeune Ture Knyckertz et de sa famille, où tout le monde est criminelle. Mais genre, criminelle de dessin animé, rien de grave, hein ? Grosse vibe Rapetout dans le

DR Ramasjang, la chaîne pour la jeunesse, se charge quant à elle de diffuser les épisodes de En hederlig jul med Knyckertz, une comédie que SVT avait produite voilà deux ans pour le public suédois. Honnêtement, j’aime bien le sujet : la série, qui se déroule dans une sorte d’univers parallèle sans technologie, tourne autour du jeune Ture Knyckertz et de sa famille, où tout le monde est criminelle. Mais genre, criminelle de dessin animé, rien de grave, hein ? Grosse vibe Rapetout dans le  Qui n’a-t-on pas encore mentionné ? Ah : la Finlande, bien-sûr. Comme souvent, elle détient le record de brièveté avec son Joulukalenteri de 10 minutes quotidiennes seulement, Talvipihan joulu. C’est l’histoire pas très drôle d’un zoo dont l’avenir semble menacé ; il n’y a plus que 7 animaux entre ses murs, ainsi qu’un humain, Onni, qui veut tout faire pour sauver le zoo. Aidé par une jeune fille qui vit à proximité, Ilona, il va tout faire pour éviter la faillite et que ses animaux ne soient saisis. Talvipihan joulu est l’une des rares séries qui vise un public familial (donc incluant les plus jeunes) sans intégrer d’éléments fantastiques. L’équipe de la série insiste d’ailleurs beaucoup sur l’intrigue réaliste (même si le méchant marchand est, forcément, un peu caricatural, nous promet-on), et a été filmée près de lieu où les animaux habitent, pour les perturber par le tournage le moins possible. Les articles dans la presse finlandaise n’en finissent pas d’ajouter des touches de mignoncité à l’affaire ; par exemple l’actrice jouant Ilona aurait apparemment emménagé sur place après avoir été ravie par l’environnement du lieu de tournage.

Qui n’a-t-on pas encore mentionné ? Ah : la Finlande, bien-sûr. Comme souvent, elle détient le record de brièveté avec son Joulukalenteri de 10 minutes quotidiennes seulement, Talvipihan joulu. C’est l’histoire pas très drôle d’un zoo dont l’avenir semble menacé ; il n’y a plus que 7 animaux entre ses murs, ainsi qu’un humain, Onni, qui veut tout faire pour sauver le zoo. Aidé par une jeune fille qui vit à proximité, Ilona, il va tout faire pour éviter la faillite et que ses animaux ne soient saisis. Talvipihan joulu est l’une des rares séries qui vise un public familial (donc incluant les plus jeunes) sans intégrer d’éléments fantastiques. L’équipe de la série insiste d’ailleurs beaucoup sur l’intrigue réaliste (même si le méchant marchand est, forcément, un peu caricatural, nous promet-on), et a été filmée près de lieu où les animaux habitent, pour les perturber par le tournage le moins possible. Les articles dans la presse finlandaise n’en finissent pas d’ajouter des touches de mignoncité à l’affaire ; par exemple l’actrice jouant Ilona aurait apparemment emménagé sur place après avoir été ravie par l’environnement du lieu de tournage. Pour finir, voyons du côté d’internet, car oui, la SVOD scandinave est à maintenant inclure dans cette institution télévisuelle. La plateforme discovery+ a décidé de piocher dans le catalogue de vieilles séries auquel elle a accès, pour sortir des cartons Jul i Blodfjell, une comédie initialement diffusée par TV Norge en 2017, et dotée d’une deuxième saison datant de 2019.

Pour finir, voyons du côté d’internet, car oui, la SVOD scandinave est à maintenant inclure dans cette institution télévisuelle. La plateforme discovery+ a décidé de piocher dans le catalogue de vieilles séries auquel elle a accès, pour sortir des cartons Jul i Blodfjell, une comédie initialement diffusée par TV Norge en 2017, et dotée d’une deuxième saison datant de 2019.

Enfin, sur la plateforme nordique Viaplay, les choses sont un peu différentes : la plateforme fait revenir non pas une série, mais trois ! Det Store Eksperiment (Suède), Det Store Eksperimentet (Danemark) et Det Stora Experimentet (Norvège) sont en fait trois versions de la même série initialement lancée en 2016, et qui reviennent chacune pour une 3e saison. Vu que le concept est le même, seul la distribution change d’un pays à l’autre, disons pour simplifier qu’il s’agit d’une série d’aventure dans laquelle chaque épisode présente des énigmes et puzzles qui ne peuvent être résolues que grâce à des connaissances en sciences ou mathématiques. Deux enfants, pris au piège, vont donc les résoudre avec l’aide d’un adulte. Malgré les apparences, il ne s’agit pas ici d’une émission de jeu, mais vraiment d’une fiction, même s’il y a une valeur pédagogique évidente. On est ici dans une forme d’edutainment assez originale, à plus forte raison parce que la série est donc produite en trois versions différentes pour les publics principaux de la plateforme (les abonnées finlandaises et islandaises devront se contenter de produits traduits, par contre). C’est une idée plutôt cool, et en plus, ça a l’air de voler des parts de marché aux diffuseurs linéaires, ce qui reste la raison de vivre essentielle de la SVOD, pas vrai ?

Enfin, sur la plateforme nordique Viaplay, les choses sont un peu différentes : la plateforme fait revenir non pas une série, mais trois ! Det Store Eksperiment (Suède), Det Store Eksperimentet (Danemark) et Det Stora Experimentet (Norvège) sont en fait trois versions de la même série initialement lancée en 2016, et qui reviennent chacune pour une 3e saison. Vu que le concept est le même, seul la distribution change d’un pays à l’autre, disons pour simplifier qu’il s’agit d’une série d’aventure dans laquelle chaque épisode présente des énigmes et puzzles qui ne peuvent être résolues que grâce à des connaissances en sciences ou mathématiques. Deux enfants, pris au piège, vont donc les résoudre avec l’aide d’un adulte. Malgré les apparences, il ne s’agit pas ici d’une émission de jeu, mais vraiment d’une fiction, même s’il y a une valeur pédagogique évidente. On est ici dans une forme d’edutainment assez originale, à plus forte raison parce que la série est donc produite en trois versions différentes pour les publics principaux de la plateforme (les abonnées finlandaises et islandaises devront se contenter de produits traduits, par contre). C’est une idée plutôt cool, et en plus, ça a l’air de voler des parts de marché aux diffuseurs linéaires, ce qui reste la raison de vivre essentielle de la SVOD, pas vrai ?

Ce qui irrite profondément Claire, laquelle trouve cet état d’esprit irréaliste. Elle préfère s’inquiéter, elle pense que c’est pragmatique. C’est une grande anxieuse qui tente de guetter et mémoriser chaque détail, et qui retient son souffle depuis l’annonce du diagnostic de Rose avec un sentiment perpétuel de malheur imminent. Paradoxalement, ce fonctionnement lui pourrit l’existence alors qu’elle a l’impression que c’est le seul moyen pour elle de surmonter l’insurmontable. Est-ce que tout le monde s’identifie profondément à Claire, ou bien ça dit quelque chose de moi ?! J’ai eu quelques sueurs froides d’inquiétude parfois devant le miroir que me renvoyait mon écran pendant Tout va bien…

Ce qui irrite profondément Claire, laquelle trouve cet état d’esprit irréaliste. Elle préfère s’inquiéter, elle pense que c’est pragmatique. C’est une grande anxieuse qui tente de guetter et mémoriser chaque détail, et qui retient son souffle depuis l’annonce du diagnostic de Rose avec un sentiment perpétuel de malheur imminent. Paradoxalement, ce fonctionnement lui pourrit l’existence alors qu’elle a l’impression que c’est le seul moyen pour elle de surmonter l’insurmontable. Est-ce que tout le monde s’identifie profondément à Claire, ou bien ça dit quelque chose de moi ?! J’ai eu quelques sueurs froides d’inquiétude parfois devant le miroir que me renvoyait mon écran pendant Tout va bien… La série progresse selon le crédo « Quand un enfant est malade, c’est toute la famille qui est malade », mais s’éloigne régulièrement de l’hôpital pour englober toujours plus d’aspects. Les jours s’égrènent, la maladie évolue, les émotions deviennent plus complexes, et Tout va bien laisse ses personnages faire. Cela donne une collection de jolis moments, captés dans un équilibre improbable entre l’atrocité et la grâce. Face au pire, à l’inconcevable, à l’absurde, aucune réaction ne va être tout-à-fait rationnelle. Aucune réaction ne saurait l’être, de toute façon.

La série progresse selon le crédo « Quand un enfant est malade, c’est toute la famille qui est malade », mais s’éloigne régulièrement de l’hôpital pour englober toujours plus d’aspects. Les jours s’égrènent, la maladie évolue, les émotions deviennent plus complexes, et Tout va bien laisse ses personnages faire. Cela donne une collection de jolis moments, captés dans un équilibre improbable entre l’atrocité et la grâce. Face au pire, à l’inconcevable, à l’absurde, aucune réaction ne va être tout-à-fait rationnelle. Aucune réaction ne saurait l’être, de toute façon.

Une fois Selahaddin devenu adulte, croyant dur comme fer être l’héritier de Nureddin Zengi, le voilà donc qui prend la tête d’un groupe armé pour aller libérer Kudüs, tandis que son père devient sultan et règne à

Une fois Selahaddin devenu adulte, croyant dur comme fer être l’héritier de Nureddin Zengi, le voilà donc qui prend la tête d’un groupe armé pour aller libérer Kudüs, tandis que son père devient sultan et règne à  C’est alors que démarre le dernier tiers de cet épisode introductif : la prise d’Aşkelon.

C’est alors que démarre le dernier tiers de cet épisode introductif : la prise d’Aşkelon.