Une fois n’est pas coutume, nous partons pour le Pakistan, dont je reviewe assez peu de séries alors que, bah, ya pas de raison. Pour preuve : la chaîne Youtube de Hum TV a mis en ligne le premier épisode de sa toute dernière série en date, lancée ce mardi, et répondant au nom de Badshah Begum.

Son sujet est intrigant : il s’agit d’une série se déroulant dans un pays imaginaire, et suivant les luttes de pouvoir de la famille royale. Les sites pakistanais promettaient de l’intrigue de cour et de la politique, et j’étais curieuse de voir à quoi cela pourrait bien ressembler dans une série se déroulant à l’époque contemporaine.

Du pays fictif de la série, on ne nous fera pas de description détaillée ici ; c’est plutôt par petites touches qu’on nous dresse le décor de Peeraan Pur, un Etat à la tête duquel la famille Pir tient à la fois un rôle régnant et un rôle religieux. Pourtant, le patriarche de cette dynastie royale, Pir Shah Alam, a décidé de s’éloigner de son fief. Il vit désormais, avec ses deux filles Jahan Ara et Roshan Ara, « en ville » (je reviens sur ce terme dans un instant), tandis que ses deux fils Shahzaib et Murad sont restés au palais. Avec Badshah Begum, l’épouse du roi (mais apparemment n’ayant pas le statut de reine), ils gèrent désormais l’essentiel de la vie de leur peuple. Le problème majeur, cependant, est que l’absence de Pir Shah Alam signifie qu’il a plus ou moins abandonné le trône, et qu’il y a donc une place de roi à prendre. Une information qui n’a pas échappé à l’ennemi juré de Shahzaib, un dénommé Kaiser, qui semble penser qu’il a toutes ses chances pour prendre la tête du pays. Je vous le dis tout de suite, je n’ai absolument pas compris pourquoi Kaiser pouvait prétendre au trône, ça m’a complètement échappé si ça a été dit.

Voilà ce qui se dit dans ce premier épisode, du moins, dans les grandes lignes. Mais entre ces lignes, il se dit aussi bien d’autres choses.

Le fait que Pir Shah Alam soit parti « à la ville » est ainsi lourd de sens. Il faut ici entendre cette fameuse « ville » comme un monde progressiste, voire occidentalisé (on y parle volontiers avec un mélange d’anglais). Ainsi Jahan Ara et Roshan Ara suivent des cours dans une université mixte, ce qui est proprement inconcevable pour elles à Peeraan Pur. Roshan Ara est une jeune femme très sociable, qui a beaucoup d’amies (et un ami, Bakhtiar, sur lequel elle a des vues), qui fréquente les nightclubs et consomme des, euh… « médicaments », si j’en crois les dialogues. Quant à Jahan Ara, elle est férue de connaissances, compose de la poésie et disserte volontiers de la nature de la liberté humaine. Ces existences plutôt normales sont à mettre en parallèle avec l’une des toutes premières scènes dans la série, dans laquelle Badshah Begum, administrant la prière pour les femmes dans les quartiers qu’elle occupe au palais, fait briser les chevilles d’une femme enceinte venue se présenter à elle, parce qu’elle a potentiellement fait entrer un mâle dans son gynécée sacré (…le bébé dans son ventre).

C’est vous dire si on est dans deux mondes différents : l’un, moderne et plutôt décontracté ; l’autre, conservateur et violent.

A Peeraan Pur, le trône est donc vacant. Il ne saurait le rester longtemps, ça va de soi, plusieurs hommes commencent à sérieusement se languir de pouvoir s’asseoir dessus. Pour le moment, ce n’est pas le cas de Murad ; décrit comme un psychopathe plus qu’un calculateur, il a l’air de ne pas s’y intéresser. Il préfère sûrement torturer des animaux à longueur de journée, mais c’est peut-être trompeur ; d’autant qu’un type vicieux et violent comme lui y serait parfaitement à sa place !

En revanche, Shahzaib a toutes les intentions de prendre la relève de son père au plus vite, ce qui fait de Kaiser, également décidé à monter sur le trône, son ennemi juré. Il semble cependant que (pour des raisons qui, là encore, m’ont échappé) ce ne soit pas aussi simple d’accéder au statut de roi, et Kaiser, dont l’épouse est enceinte, semble avoir une longueur d’avance. Si l’enfant est une fille, le pouvoir lui est acquis ! Shahzaib va donc, dans ce premier épisode, essayer d’organiser aussi vite que possible un mariage avec une jeune femme noble bien sous tous rapports… sauf qu’il a besoin, pour cela, de l’aval de Badshah Begum. Or, celle-ci n’est pas prête à céder le peu de pouvoir qu’elle a dans cette situation ! Est-ce que vous êtes en train de me dire que Peeraan Pur est une monarchie matriarcale ?!

A ma grande surprise, Badshah Begum n’est pas vraiment l’héroïne de la série qui porte pourtant son titre ; elle est, cependant, le pivot qui peut tout changer dans la vie d’un bon nombre de ses personnages.

Plan tiré d’un des trailers de la série.

Plan tiré d’un des trailers de la série.

Vous l’aurez compris, il y a une partie des enjeux qui m’ont échappé ; je blâme, entre autres, ma consommation trop sporadique de séries pakistanaises. Beaucoup de choses dans la série reposent en effet sur le non-dit, et d’après mon expérience avec d’autres culture télévisuelles, il devient plus facile de lire entre les lignes avec la pratique. Dans le cas présent, j’en manque.

Il me fallait en somme m’adapter deux fois, au lieu d’une seule pour la plupart des séries de la planète. D’abord, m’adapter aux codes de Badshah Begum ; elle emprunte un peu aux intrigues de cour (d’ordinaires plus courantes dans des séries historiques), et un peu au soap, notamment pour les intrigues « en ville » car éloignées du pouvoir. Et puis, m’adapter aux codes de Peeraan Pur, une contrée volontairement décrite comme un endroit autoritaire et où l’intégrisme religieux est la règle ; certaines scènes m’ont parfois aidée à mieux comprendre de quoi on parlait ici (le dialogue entre Badshah Begum et Shahzaib, hélas placé vers la fin de l’épisode, était par exemple éclairant ; il y a aussi une scène dans laquelle plusieurs sujettes du royaume parlent avec crainte des limites imposées à Peeraan Pur, et qui clairement savent que critiquer même à voix basse peut leur coûter cher), mais d’autres, notamment sur les règles de succession, m’ont un peu échappé.

La série ne fait pas beaucoup de cas de l’exposition de son échiquier, et s’intéresse avant tout à l’exposition de la place de chaque pion pour la partie à venir. Même si ça peut sembler paradoxal !

Certains de ces défis seraient probablement plus faciles à relever en connaissant mieux la culture et/ou la télévision pakistanaises. A plusieurs reprises je me suis interrogée : que signifie le choix de faire de Badshah Begum une série contemporaine, quand la majorité de ses intrigues pourraient être portées à l’identique par une série historique ? De toute évidence, c’est lié à cette dichotomie entre Peeraan Pur et « la ville », mais encore ?

C’est le genre d’expérience téléphagique qui rappelle à un peu d’humilité. D’ailleurs en écrivant cette review, j’ai réalisé combien, souvent, je dois donner l’impression (erronée !) d’avoir toutes les réponses quand je parle de séries venues de l’autre bout de la planète. Je fais, certes, pas mal de recherches en amont pour arriver à fournir du contexte (historique, culturel, popculturel, industriel…) à mes reviews et analyses, donc en un sens, encore heureux que j’arrive avec quelques clés !

…Mais cela veut dire aussi que je ne parle pas assez des moments pendant lesquels le visionnage d’une nouvelle série peut être incertain. Parfois, la découverte n’est pas juste excitante, elle est aussi maladroite et flottante, et il faut le dire aussi. C’est inconfortable de se lancer vers de nouveaux horizons, et quand bien même je trouve cet inconfort grisant (et le vois comme un défi à relever : pour mieux comprendre une série, il faut juste que je persévère dans ma compréhension du monde qui l’entoure !), il faudrait ne pas le gommer.

Il faudrait ne pas le gommer, parce que ce serait malhonnête de vous exhorter à la curiosité et la découverte sans vous dire que, parfois, ce que vous avez à y gagner signifie aussi perdre ce qui vient avec la familiarité. Ce n’est pas toujours l’évidence-même de se glisser devant la fiction d’un autre pays ; surtout quand rien ou si peu dans notre éducation nous a donné des clés de compréhension. Parce que je crois que cet inconfort (souvent temporaire) en vaut la peine, il me semblait important aujourd’hui de souligner le mien ; pour, peut-être, rendre le vôtre un peu plus léger la prochaine fois qu’il se présentera.

Il y a une forme de pudeur dans la façon dont nous est présentée cette vie (ou en tout cas la majeure partie). Une pudeur que l’on garde pour quelqu’un qu’on respecte trop pour prendre le risque de parler en son nom ; la vocation de Mui Yim Fong est de partager avec les spectatrices cette adoration polie. Si cela vous gêne, je le conçois ; mais j’y vois aussi une garantie de ne pas se vautrer dans le sensationnalisme. Mui Yim Fong s’envisage comme une communion autour d’un amour partagé, pas la version filmée d’un tell-all racoleur ; une intention affirmée dés sa première scène, un montage du concert final de la chanteuse avec, en voix-off, ses mots à son public : « Je vous aime aussi. Le temps est sans pitié. Il passe à côté de nous minute après minute. Ma vie sur scène s’achève. Ce qui reste est un souvenir, mais avoir la possibilité de passer ce moment magnifique avec vous ce soir est ce qui m’a réellement comblée ».

Il y a une forme de pudeur dans la façon dont nous est présentée cette vie (ou en tout cas la majeure partie). Une pudeur que l’on garde pour quelqu’un qu’on respecte trop pour prendre le risque de parler en son nom ; la vocation de Mui Yim Fong est de partager avec les spectatrices cette adoration polie. Si cela vous gêne, je le conçois ; mais j’y vois aussi une garantie de ne pas se vautrer dans le sensationnalisme. Mui Yim Fong s’envisage comme une communion autour d’un amour partagé, pas la version filmée d’un tell-all racoleur ; une intention affirmée dés sa première scène, un montage du concert final de la chanteuse avec, en voix-off, ses mots à son public : « Je vous aime aussi. Le temps est sans pitié. Il passe à côté de nous minute après minute. Ma vie sur scène s’achève. Ce qui reste est un souvenir, mais avoir la possibilité de passer ce moment magnifique avec vous ce soir est ce qui m’a réellement comblée ». Ainsi Mui Yim Fong, pas plus que ses aînées, ne va parler du soutien de son héroïne aux manifestations de Tiananmen (cela donne l’impression que son engagement ne lui est apparu que sur la fin de sa vie, d’ailleurs). Ou va, l’air de rien, complètement omettre l’enfance tumultueuse de son héroïne (seule sa soeur va apparaître dans l’intrigue). Ou bien, on va gommer la bisexualité de son ami

Ainsi Mui Yim Fong, pas plus que ses aînées, ne va parler du soutien de son héroïne aux manifestations de Tiananmen (cela donne l’impression que son engagement ne lui est apparu que sur la fin de sa vie, d’ailleurs). Ou va, l’air de rien, complètement omettre l’enfance tumultueuse de son héroïne (seule sa soeur va apparaître dans l’intrigue). Ou bien, on va gommer la bisexualité de son ami  Peut-être que c’est parce que la mini-série est réussie ; elle l’est, l’explication est donc plus que probable. Mais peut-être que c’est parce que nous avons tous des célébrités chères à notre cœur, que nous voulons aimer de toute notre âme et dont, si par malheur elles venaient à nous quitter, nous voudrions garder ce genre de souvenir. Celui d’un amour réciproque et intemporel, d’années voire de décennies passées à les voir, sous les feux des projecteurs, accompagner indirectement nos hauts et nos bas. Ce que nous voulons emporter avec nous de leur passage dans nos vies, c’est la certitude d’avoir connu, même si bien entendu c’était de loin, quelqu’un de grand.

Peut-être que c’est parce que la mini-série est réussie ; elle l’est, l’explication est donc plus que probable. Mais peut-être que c’est parce que nous avons tous des célébrités chères à notre cœur, que nous voulons aimer de toute notre âme et dont, si par malheur elles venaient à nous quitter, nous voudrions garder ce genre de souvenir. Celui d’un amour réciproque et intemporel, d’années voire de décennies passées à les voir, sous les feux des projecteurs, accompagner indirectement nos hauts et nos bas. Ce que nous voulons emporter avec nous de leur passage dans nos vies, c’est la certitude d’avoir connu, même si bien entendu c’était de loin, quelqu’un de grand.

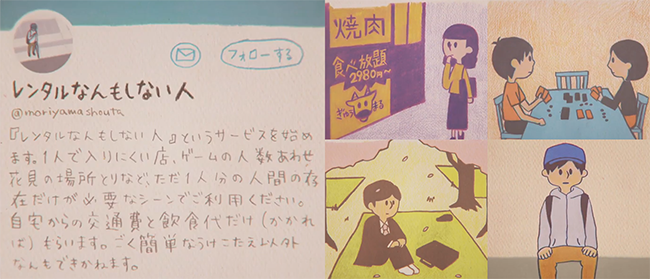

Je lance un service de location de personne qui ne fait rien. Quand vous hésitez à entrer dans un commerce seule, quand il vous manque quelqu’un pour un jeu, quand vous avez besoin de réserver un emplacement pour regarder les cerisiers en fleur, etc. N’hésitez pas à recourir à ce service quand vous avez besoin de quelqu’un pour ces situations.

Je lance un service de location de personne qui ne fait rien. Quand vous hésitez à entrer dans un commerce seule, quand il vous manque quelqu’un pour un jeu, quand vous avez besoin de réserver un emplacement pour regarder les cerisiers en fleur, etc. N’hésitez pas à recourir à ce service quand vous avez besoin de quelqu’un pour ces situations. Il y a donc quelque chose de fondamentalement bouleversant dans la démarche de Rental Nanmo Shinai Hito, mais la série n’a rien inventé.

Il y a donc quelque chose de fondamentalement bouleversant dans la démarche de Rental Nanmo Shinai Hito, mais la série n’a rien inventé.

Impastor est une comédie en single camera de TV Land (pourtant pas spécialement connue, pendant sa

Impastor est une comédie en single camera de TV Land (pourtant pas spécialement connue, pendant sa

1 semaine sur 2

1 semaine sur 2 Invisible

Invisible

Jacky & Lindsay

Jacky & Lindsay

Pandore

Pandore

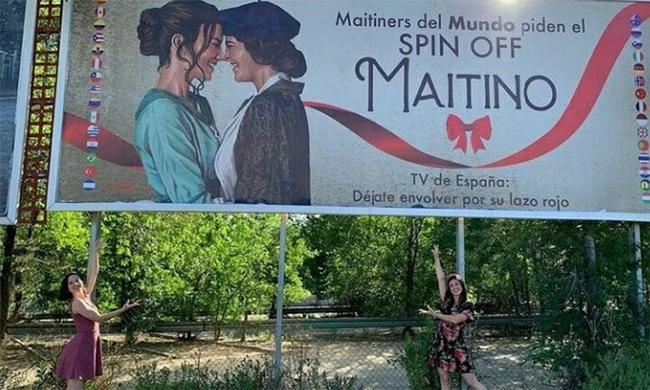

La future mariée est extatique.

La future mariée est extatique.