Depuis la nuit des temps (mais en particulier depuis le début du 21e siècle), l’humanité se demande comment définir une dramédie. Et dans mille ans encore, quand on aura soigné toutes les maladies, résolu toutes les crises, sauvé la planète 712 fois, et même trouvé le secret de la vie éternelle, c’est probablement la seule énigme qui subsistera.

Mais ça, c’est parce que trop peu de spectatrices dans le monde ont vu Boukyaku no Sachiko, qui répond parfaitement à cette question. Bon bah, voilà, ça c’est réglé, on peut rayer ça de nos listes. Prochaine étape : trouver le secret de la vie éternelle, du coup.

Initialement diffusée courant 2018, la série japonaise Boukyaku no Sachiko a mis un peu de temps à me parvenir parce que, quand il n’existe rien d’autre que des fansubs, il faut savoir être patiente. Maintenant que la série est entièrement disponible en VOSTA, je suis en mesure de vous parler d’un coup de cœur qui remonte à bien des lunes en arrière, mais qui n’a fait que se confirmer épisode après épisode. La série entière repose sur un principe simple : il est dans la nature humaine d’avoir faim même quand quelque chose de triste se produit. Alors mangeons, pour oublier notre peine.

Oui, Boukyaku no Sachiko est une « série d’appétit« , mais c’est aussi de façon surprenante une série d’appétit dont l’héroïne est largement codée comme étant une personne autiste.

Le point de départ de Boukyaku no Sachiko est typique de ce que j’appelle donc « les séries d’appétit« , un type de série dramatique (souvent) procédurale qu’on trouve au Japon et qui se base sur la satisfaction de ses protagonistes, qui se matérialise par la consommation d’un plat ou repas, mais qui sert aussi de métaphore à la satisfaction d’un besoin plus abstrait. Le principe est simplissime (peut-être même que c’est ça, le secret de la satisfaction : la simplicité ?) mais c’est un délice d’assister à la façon dont les protagonistes vont avoir une bonne expérience d’un repas, généralement après avoir éprouvé des frustrations. Comme l’immense majorité de ces séries, Boukyaku no Sachiko est d’ailleurs l’adaptation d’un manga éponyme.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire plusieurs fois dans mes articles précédents sur des séries d’appétit (je vous en ai mis trois en fin d’article), leur autre qualité réside dans leur apparente simplicité et leur structure rigoureuse. Ces propriétés s’accompagnent d’une grande liberté, paradoxalement. L’héroïne d’une série d’appétit peut être tout le monde et n’importe qui ! Son histoire personnelle n’est limitée par absolument rien, et à vrai dire, plus le concept est tiré par les cheveux plus ça marche, du moment que les autres impératifs du genre sont respectés.

Boukyaku no Sachiko a parfaitement appris sa leçon : on y retrouve tous les éléments fondamentaux pour une série d’appétit japonaise… avec un twist vraiment original, et surtout, vraiment puissant. Plus qu’aucune autre série d’appétit qu’il m’a été donné de voir jusqu’à présent, Boukyaku no Sachiko suscite autant de rires que de larmes.

Le parcours de Boukyaku no Sachiko a commencé en janvier 2018 avec un SP d’une cinquantaine de minutes.

SP, c’est « special », le terme qui à la télévision japonaise désigne les téléfilms, épisode exceptionnels, et même à l’occasion des formats plus bâtards proposant un montage ou un épilogue (comme pour Last Friends par exemple). Généralement, par raccourci oratoire, je qualifie ces épisodes de téléfilms, et en-dehors de leur durée bien plus variable, c’est grosso-modo ce dont il s’agit ici, ces épisodes ne s’inscrivant pas dans la diffusion (et souvent, pas dans la narration non plus) d’une saison. Quand elle existe, d’ailleurs, cette saison ! Parce que l’immense majorité des SP n’a aucun rapport avec une série. Certains en deviennent une par la suite, si les circonstances s’y prêtent (audiences, droits, sujet de la série, disponibilité du cast, etc.), cependant il ne faut pas y voir un backdoor pilot, ne serait-ce que parce que le Japon n’a pas recours à la commande de pilotes.

A la base, le SP de Byoukaku no Sachiko, c’est juste une heure de télévision basée sur le manga du même nom.

Sachiko Sasaki est une jeune femme qui travaille dans une maison d’édition, et est passionnée de lecture. Lorsque démarre le SP, elle est sur le point de se marier avec Shungo, son petit-ami depuis deux ans. Et quand je dis « sur le point », c’est vraiment sur le point : elle est à la réception, dans sa robe de mariée, et ses collègues sont en train de se régaler du menu tout en échangeant des réactions polies de surprise. C’est que, en côtoyant Sachiko au quotidien sur leur lieu de travail, personne mais alors : PERSONNE n’aurait imaginé qu’elle se marierait. En fait, personne n’imaginait qu’elle avait une vie amoureuse pour commencer. C’est que Sachiko est si… spéciale. Entre elles, ses collègues la surnomment la « dame de fer », parce que son comportement est extrêmement rigide, à la limite du robotique. Ce qui ne les empêche nullement de lui porter beaucoup d’affection.

Le problème, c’est qu’au moment où Sachiko doit aller se changer pour revêtir sa tenue traditionnelle de mariage au lieu de sa robe occidentale, Shungo en profite pour s’éclipser. Après une attente qui semble interminable, pendant laquelle Sachiko attend, immobile, dans la salle de réception devant des invitées embarrassées, Shungo fait finalement parvenir une note particulièrement succincte : « Sachiko, désolé ».

A la suite de quoi la jeune femme s’excuse auprès des convives, promet de rendre tous les cadeaux, et… le lendemain matin, retourne travailler comme si elle ne venait pas de se faire plaquer. Il faut noter qu’au Japon, l’inscription d’un mariage sur les registres officiels ne se fait pas toujours le même jour que la cérémonie, l’enregistrement ayant généralement lieu à une date symbolique, comme le Nouvel An par exemple… et, oui, parfois ça veut dire qu’il peut se passer plusieurs mois entre la cérémonie et l’acte civil, ou vice versa. Bref, même si la cérémonie était bien entamée, et le banquet aussi, sans documentation officielle ce mariage n’existe pas.

En apparence, la seule chose qui a changé, outre l’absence de Shungo désormais, c’est qu’elle a créé un butsudan en mémoire de son fiancé, devant lequel elle prie quotidiennement (elle explique à sa mère que c’est un autel pour son cœur, qui est mort… enfin, c’est quand même bien une photo de Shungo sur le butsudan). Mais à part ça, elle le vit plutôt bien. Croit-elle.

Sachiko est-elle un robot ? Eh bien, même si de l’extérieur tout son entourage est surpris de la voir si peu affectée, et qu’elle-même tente à tout prix de reprendre une existence normale aussi vite que possible, évidemment que non. En dépit de son manque apparent d’émotions (j’y reviens…), Sachiko est terriblement affectée. Dans les heures qui suivent, Sachiko va être envahie de souvenirs de Shungo, qui évidemment lui causent énormément de peine ; il n’est pas exagéré d’appeler cela des flashbacks, brutaux et désarmants, la ramenant par ricochets à la terrible journée du mariage. En fait, elle est encore sous le choc, comme en témoignent certaines de ses réactions imprévisibles, y compris par elle-même (comme s’effondrer en pleine rue alors qu’elle essayait simplement d’aider une vieille dame à porter ses courses). La jeune femme ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive.

Par accident (elle n’a rien mangé depuis la cérémonie, et ses jambes ne la portent plus), elle s’arrête dans un restaurant de quartier et y commande le plat du jour, qui s’avère être du maquereau cuit en sauce. Et là… LÀ ! Frappée par les nuances incroyables de son repas, emportée par chaque bouchée, reconnaissante d’être née dans un pays où l’on cuisine de tels plats, Sachiko atteint le nirvana ! Elle est tellement heureuse qu’il lui faut plusieurs minutes après être sortie du restaurant pour s’apercevoir que pendant qu’elle s’émerveillait devant son maquereau si bien assorti à sa soupe, eh bien… elle avait complètement oublié Shungo.

Et c’est exactement ce dont elle avait besoin.

Hélas, ça ne dure pas. Et, pire encore, lorsqu’elle retourne dans ce même restaurant pour déguster ce même maquereau dans cette même sauce… la magie n’opère plus. Au cours du SP, elle découvre qu’en réalité, ce n’est pas le plat lui-même qui était responsable de sa brève mais intense félicité, mais quelque chose de plus abstrait. L’erreur était de vouloir répliquer l’expérience à l’identique ! Or, c’est essayer de nouveaux délices qui au contraire va lui apporter le réconfort dont elle a tant besoin.

Dans la saison de Boukyaku no Sachiko, diffusée à l’automne 2018 (et incluant donc un bref récapitulatif du SP, parce que 9 mois se sont écoulés entretemps) et dont les épisodes ne durent qu’une demi-heure, nous allons donc suivre Sachiko alors qu’elle compose avec ses souvenirs douloureux, et trouve le répit un repas à la fois.

Boukyaku no Sachiko nous expose (plus qu’aucune série d’appétit, sûrement) cette situation émotionnelle compliquée… en alternant les scènes franchement humoristiques et les autres plus dramatiques. L’attitude de Sachiko est un peu étrange (…promis j’y reviens !), et donne lieu à toutes sortes de situations dans lesquelles la série insiste sur le décalage entre le visage souvent impassible de l’héroïne et son attitude tantôt rageuse, tantôt blessée. Le seul moment où Sachiko n’est pas dans cette attitude contrastée, c’est quand elle finit par manger, en fin d’épisode, et non seulement oublie totalement Shungo, mais trouve aussi une forme de bonheur.

Je vous le disais en introduction, Sachiko n’est pas n’importe quelle héroïne de série d’appétit. Outre sa backstory élaborée, et qui sous-tend la dynamique des épisodes (lesquels sont très feuilletonnants, pour une série de ce genre), ce qui la distingue c’est aussi sa neuroatypie. Bien-sûr la télévision japonaise n’utiliserait jamais ce terme (…la télévision japonaise n’utilise jamais aucun terme ; là encore je vous renvoie à la jurisprudence Last Friends), mais Sachiko est codée comme étant sur le spectre autistique. Elle est écrite (et interprétée) de façon à sembler déconnectée de certaines émotions.

Sauf que ça ne veut surtout pas dire qu’elle ne les ressent pas, et c’est bien ce sur quoi repose la série.

Au début du SP, il est permis de penser qu’elle est encore en état de choc après avoir été bouleversée par le départ de Shungo… toutefois, les flashbacks se poursuivent bien au-delà, remontant plusieurs mois ou années en arrière, lorsque la relation de Sachiko et Shungo était encore au beau fixe voire même à ses débuts. Or, ce que ces flashbacks montrent, c’est qu’en fait elle a toujours été ainsi. Et que la façon dont Boukyaku no Sachiko parle du travail de deuil qu’effectue la jeune femme, mais aussi de sa vie au quotidien (notamment au boulot), et de son attitude dans à peu près toutes les interactions humaines, renvoie perpétuellement à la façon différente qu’elle a de réagir à tout. On peut dire que sa passion pour la lecture, puis plus récemment la nourriture, relèvent d’intérêts spécifiques. D’ailleurs, si besoin était, la passion et tendresse avec laquelle elle parle aussi bien de ses livres préférés que des mets qu’elle savoure prouve bien que Sachiko ressent une foule de choses ; juste pas les mêmes choses que les personnes qui l’entourent et/ou en l’exprimant différemment. Il y a aussi très nettement des passages pendant lesquels il n’est pas exagéré de parler de masking, comme au début du SP, lorsque des invitées demandent à Sachiko (qui ne sait pas encore qu’elle a été plaquée) de sourire sur les photos ; c’est le gif ci-dessus.

Au début du SP, il est permis de penser qu’elle est encore en état de choc après avoir été bouleversée par le départ de Shungo… toutefois, les flashbacks se poursuivent bien au-delà, remontant plusieurs mois ou années en arrière, lorsque la relation de Sachiko et Shungo était encore au beau fixe voire même à ses débuts. Or, ce que ces flashbacks montrent, c’est qu’en fait elle a toujours été ainsi. Et que la façon dont Boukyaku no Sachiko parle du travail de deuil qu’effectue la jeune femme, mais aussi de sa vie au quotidien (notamment au boulot), et de son attitude dans à peu près toutes les interactions humaines, renvoie perpétuellement à la façon différente qu’elle a de réagir à tout. On peut dire que sa passion pour la lecture, puis plus récemment la nourriture, relèvent d’intérêts spécifiques. D’ailleurs, si besoin était, la passion et tendresse avec laquelle elle parle aussi bien de ses livres préférés que des mets qu’elle savoure prouve bien que Sachiko ressent une foule de choses ; juste pas les mêmes choses que les personnes qui l’entourent et/ou en l’exprimant différemment. Il y a aussi très nettement des passages pendant lesquels il n’est pas exagéré de parler de masking, comme au début du SP, lorsque des invitées demandent à Sachiko (qui ne sait pas encore qu’elle a été plaquée) de sourire sur les photos ; c’est le gif ci-dessus.

Boukyaku no Sachiko existe dans une étonnante dimension télévisuelle. Dans les séries d’appétit, en règle générale, les traits de caractère de protagonistes ne sont jamais assez spécifiques pour que les spectateurs se disent : « ah, non…. moi je ne réagirais jamais comme ça ». Les portraits de ces personnages sont généralistes, parce qu’au contraire ils sont supposés refléter tout un groupe socio-économique qui serait lui-même devant la série. Par exemple, mettons : les étudiantes sans le sou pour Hokusai to Meshi Sae Areba, ou des jeunes célibataires devant Homeraretai Boku no Mousou Gohan. Et peu importe qu’aucun autre groupe ne s’y retrouve (il n’a qu’à se trouver sa propre série d’appétit, c’est pas ça qui manque !), mais par contre il faut que le profil soit suffisamment large pour que tout le groupe visé trouve son compte. Alors Boukyaku no Sachiko est-elle conçue pour des spectatrices autistes ? Est-ce sa niche d’audience ? C’est assez difficile à dire, surtout pour moi. Mais je dirai ceci : même si régulièrement, Boukyaku no Sachiko insiste sur les réactions peu conventionnelles de son héroïne, elle ne la traite pas non plus en bête de foire ou en alien ; nous sommes invitées à ressentir ses émotions avec elle, quand bien même elles sont complexes. C’est d’ailleurs le propre de la série d’appétit en tant que sous-genre télévisuel que d’inclure de nombreux monologues en voix-off, détaillant les sensations et le cheminement de pensées de son héroïne. Donc même dans l’éventualité où Boukyaku no Sachiko s’adresse en priorité à des spectatrices neurotypiques, l’idée est quand même bien de favoriser une certaine identification à une héroïne neuroatypique, a minima.

Sur le papier, la démarche aurait pu sembler gênante : la télévision nippone a une longue histoire de protagonistes ainsi codées, traitées comme des sortes de génies asociales (ce n’est pas propre aux séries japonaises, pour être claire, mais ces héroïnes y sont en surnombre en tout cas). Ce qui est intéressant toutefois, c’est que d’ordinaire, il s’agit de séries policières, ou éventuellement médicales, bref, de séries où le « génie rigide » de ces personnages compense ou explique une capacité professionnelle. La résolution d’une enquête que personne d’autre n’aurait élucidée est à ce prix ! Les émotions de ces personnages sont alors très secondaires ; leur absence d’émotion est au contraire promue comme la raison de leurs exceptionnelles performances au travail. On l’expliquera éventuellement par un traumatisme, à un moment de la série, mais celui-ci sert alors plutôt de justification que de réelle exploration de la psyché de l’héroïne de ces séries.

Boukyaku no Sachiko va beaucoup plus loin que ces clichés limités, parce qu’il s’agit d’y prendre au sérieux les émotions de Sachiko, d’explorer la question dramatique du traumatisme intime qu’elle vient de subir, de suivre avec elle le lent chemin de la résilience, et plus largement (parce qu’on est dans une série d’appétit) de s’intéresser à sa vie intérieure. Elle a effectivement des difficultés à exprimer des émotions, y compris parfois envers elle-même… ce qui évidemment n’est pas un problème en l’absence de traumatisme, mais rend la résolution de ses difficultés plus complexes par temps de crise. Que celles qui ne se sont jamais rendues coupables d’évitement jettent la première pierre.

Ici, Sachiko ne se résume pas à son incapacité à exprimer ou lire une émotion. Le stress post-traumatique de Sachiko est pris au sérieux, et elle aussi… faisant de cette petite série d’appétit l’une des plus jolies explorations d’un personnage de ce genre à la télévision japonaise.

Boukyaku no Sachiko va la suivre alors qu’elle se confronte à tous ces questionnements. Parce qu’encore une fois, ce qui compte, c’est son cheminement intérieur. Ainsi, au fil de la saison, Sachiko s’interroge, et c’est naturel, sur les causes du départ de Shungo : comme il n’a laissé qu’un très bref mot derrière lui, ça la fait forcément cogiter.

Pourquoi, au dernier moment, n’a-t-il pas voulu se marier ? Imaginer des causes externes, bien-sûr, a quelque chose de rassurant. Il est pourtant impossible d’ignorer qu’une des possibilités est tout simplement que la personnalité de Sachiko est le problème. La jeune femme s’interroge fréquemment, se demandant par exemple si elle n’était pas assez à l’écoute de ses besoins. Peut-être a-t-elle loupé certains signes…

Pire encore, elle suspecte que ce soit sa personnalité qui l’ait dégoûté une bonne fois pour toutes. Les choses seraient-elles différentes si elle avait été une petite-amie « normale », répondant mieux aux codes de la féminité ? Sachiko est tellement déterminée, indépendante et souvent considérée comme froide… une petite-amie « normale », c’est une faible chose qui aime le rose, parle avec une voix enfantine, et qu’on a besoin de protéger (cet épisode est tellement fascinant…). L’héroïne se compare plusieurs fois à d’autres femmes (sa collègue, sa cousine, sa « rivale », une inconnue dans un restaurant), convaincue qu’elles, elles ont la clé. Sous-entendu : elles, elles ne se seraient pas retrouvées dans cette situation.

…Sauf que ce faisant, Sachiko est souvent très aveugle au positif dans ses relations à autrui. Toute l’équipe de son département, dans la maison d’édition où elle travaille, l’aime beaucoup ; son supérieur ressent de toute évidence un attachement paternel envers elle, ses collègues n’hésitent jamais à l’aider, et elle s’est octroyé leur respect à de multiples niveaux. C’est également vrai dans le domaine amoureux. Elle ne semble pas toujours se rendre compte de l’effet qu’elle fait à certains des hommes qui l’entourent, et qui l’aiment telle qu’elle est, plus ou moins ouvertement. Naturellement, Sachiko est (on la comprend) complètement focalisée sur la douleur d’avoir été plaquée par Shungo (au moins son angle mort n’est pas mis sur le compte de sa personnalité), mais progressivement, cela fait aussi partie de sa guérison que d’entendre que des hommes voient en elle ce que Shungo a vu jadis. Sans avoir besoin de changer quoi que ce soit.

Lorsque j’ai commencé à travailler sur cette review de Boukyaku no Sachiko, il y a très, très longtemps (au moins aussi longtemps que ça vous prend de la lire…), j’ai demandé sur Twitter si des personnes autistes me lisant voulaient bien me parler de ce qui les agace dans les personnages présentant des traits autistiques dans la fiction. Et ce qu’elles voudraient voir…

Eh bien, je m’avance peut-être, mais je crois que Boukyaku no Sachiko répond à plusieurs de leurs vœux. Certainement pas tous, mais plusieurs. Si je me trompe, n’hésitez pas à me corriger.

Toutefois, ce serait limité (et malhonnête) de se contenter de cet aspect pour décrire Boukyaku no Sachiko. Car souvenez-vous : il s’agit d’une série d’appétit. Et comme toujours dans cet étonnant sous-genre, la nourriture ne fait pas de la simple figuration : elle a un rôle à jouer, et une signification intime.

Le meilleur moyen d’en parler, c’est encore de citer Sachiko elle-même. Dans un épisode au cours duquel elle est invitée à donner son avis sur l’état de la romance dans la littérature (car oui, il y a des intrigues professionnelles aussi), plusieurs éditrices sont rassemblées, et tentent de prédire des tendances spécifiques futures. Sachiko, elle, dira ceci à propos de ses espoirs pour l’avenir du genre : « Je crois que nous lisons beaucoup de romans d’amour, qui décrivent une grande variété de sentiments, parce que nous espérons y trouver les contours de nos propres émotions. N’est-ce pas grâce à la diversité du choix en matière de romans d’amour que les lectrices peuvent en trouver un parmi eux dont elle puissent sentir qu’il raconte leur propre histoire ? ».

C’est un peu ce qu’ambitionne de faire Boukyaku no Sachiko, en fait, lorsqu’il s’agit de nourriture. Le défilé de plats contenu dans les 12 épisodes de la série (plus le SP !) apparaît à la fois comme une révélation et un révélateur. Sachiko, qui avant le fâcheux jour du mariage, ne mangeait que par pure nécessité et se contentait d’un repas en sachet afin de rester efficace, découvre donc au début de l’intrigue que la nourriture, ça peut être bien plus que cela. Mais elle ne fait pas qu’y trouver le fameux « oubli » dont la série se targue.

Lorsqu’elle mange, Sachiko déverrouille des émotions auxquelles elle n’a pas accès en temps normal, ou pas totalement. Certains plats vont lui donner un plaisir que par ailleurs elle ne ressent plus, du fait de sa tristesse suite au départ précipité de Shungo. D’autres vont lui donner envie d’être reconnaissante (généralement envers l’héritage culinaire dont le plat dégusté découle : Sachiko goûte ainsi beaucoup de plats japonais, mais aussi parfois russe, italien, mongolien, chinois…), comme une sorte de soulagement de faire partie du monde. Et puis, à plusieurs reprises, il vont lui apporter une forme de clarté, comme si les émotions ressenties pendant la dégustation permettaient de mettre ses pensées et sentiments en ordre.

Quelque chose dont je n’ai pas encore beaucoup parlé, c’est que Boukyaku no Sachiko ne fait pas semblant d’être une dramédie. J’ai beaucoup expliqué ses aspects dramatiques, mais il y a aussi énormément de moments comiques, à la fois pour soulager un peu la charge émotionnelle des épisodes, et aussi… Bah aussi parce qu’on parle de bouffe et que, bon, it’s not that deep.

La série prend pas mal de précautions, parfois palpables, pour ne pas se moquer de Sachiko elle-même. Mais ça ne veut pas dire qu’elle ne peut pas être drôle ! On la verra ainsi enfiler, dans quasiment chaque épisode, un costume ou déguisement improbable (dont on ne nous expliquera jamais, même quand c’est incompatible avec la chronologie des événements, comment elle l’a trouvé, enfilé, et a même procédé au maquillage complexe assorti), qui généralement une fois utilisé finit par dépasser de son sac comme si c’était la chose la plus naturelle au monde. Suspendez votre crédulité pour profiter pleinement de cet aspect absurde !

Et puis, il y a aussi beaucoup, beaucoup de passages pendant lesquels Boukyaku no Sachiko se lance tout simplement dans des délires qu’on doit à des séquences oniriques. Là, tout d’un coup, en mangeant un bol de thon, Sachiko s’imagine chevaucher des poissons sur fond d’estampe traditionnelle, ou elle se demande si la raison pour laquelle Shungo est parti est qu’en réalité il est secrètement un superhéros de tokusatsu qui devait sauver la planète… C’est systématiquement débile, mais c’est toujours inattendu, comme dirait l’autre.

Cela dit, ça reflète bien le genre de joie intense que Sachiko ressent à de nombreuses reprises en goûtant divers plats délicieux. La bonne bouffe, ça stimule plein de choses, dont l’imagination !

Donc voilà, avec tout ça, on se retrouve devant une dramédie dont les oscillations sont grandes, mais qui réussit parfaitement sa mission.

Y compris celle de vous laisser, pendant sa dernière scène, avec un sourire aux lèvres pendant que vous séchez une larme. Ou deux. Ou sept cent douze. Qui peut dire ? Certaines, sans aucun doute, étaient dues au temps que j’ai passé à guetter les sous-titres de la série pendant environ trois ans. Mais les autres… les autres, j’espère que vous en partagerez les raisons, en espérant ne pas trop en avoir dit. Histoire que vous trouviez votre propre plaisir à déguster Boukyaku no Sachiko.

Ironie du sort, je ne suis pas près de l’oublier, cette série.

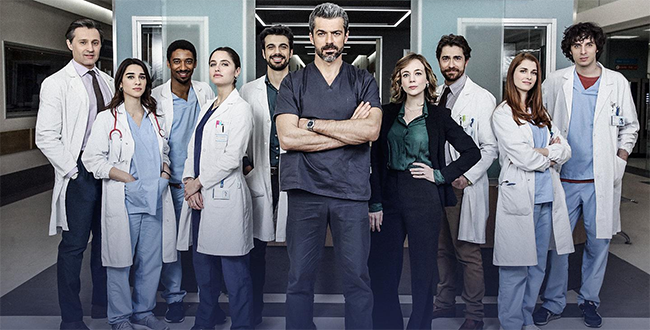

Parce que DOC – Nelle tue mani n’est pas qu’une série d’amnésie, la question est aussi de savoir quel genre d’homme sortira de cette épreuve. Et on l’a dit, le Pr Andrea Fanti était un gros connard de médecin accablé par un complexe de Dieu carabiné. Or, DOC – Nelle tue mani indique que non seulement (et contre toute attente vu l’ampleur de ses blessures) il n’a pas perdu ses capacités cognitives, mais qu’émotionnellement, l’épreuve change son approche. Il est à l’écoute, il croit le petit patient qu’il rencontre dans la salle d’attente de la polyclinique, il fait preuve d’empathie. En somme, il n’est plus exactement médecin (ou en tout cas pas en exercice pour le moment), mais il est quand même un meilleur médecin qu’avant.

Parce que DOC – Nelle tue mani n’est pas qu’une série d’amnésie, la question est aussi de savoir quel genre d’homme sortira de cette épreuve. Et on l’a dit, le Pr Andrea Fanti était un gros connard de médecin accablé par un complexe de Dieu carabiné. Or, DOC – Nelle tue mani indique que non seulement (et contre toute attente vu l’ampleur de ses blessures) il n’a pas perdu ses capacités cognitives, mais qu’émotionnellement, l’épreuve change son approche. Il est à l’écoute, il croit le petit patient qu’il rencontre dans la salle d’attente de la polyclinique, il fait preuve d’empathie. En somme, il n’est plus exactement médecin (ou en tout cas pas en exercice pour le moment), mais il est quand même un meilleur médecin qu’avant.

Bon, soyons honnêtes : même si les femmes et en particulier Anna sont en bonne place dans le matériel promotionnel, il faut quand même admettre que c’est surtout l’intrigue d’Erik qui occupe toute la place dans ce premier épisode. Je ne sais pas si les choix iconographiques de Sygeplejeskolen sont mensongers, ou si cela signifie simplement que la série équilibre différemment ses intrigues sur le long terme (elle compte à ce jour 4 saisons déjà, c’est juste que je ne me suis mise devant que cette semaine). Mais en un sens, elle a raison : Erik a l’intrigue la plus intéressante et originale du lot.

Bon, soyons honnêtes : même si les femmes et en particulier Anna sont en bonne place dans le matériel promotionnel, il faut quand même admettre que c’est surtout l’intrigue d’Erik qui occupe toute la place dans ce premier épisode. Je ne sais pas si les choix iconographiques de Sygeplejeskolen sont mensongers, ou si cela signifie simplement que la série équilibre différemment ses intrigues sur le long terme (elle compte à ce jour 4 saisons déjà, c’est juste que je ne me suis mise devant que cette semaine). Mais en un sens, elle a raison : Erik a l’intrigue la plus intéressante et originale du lot.

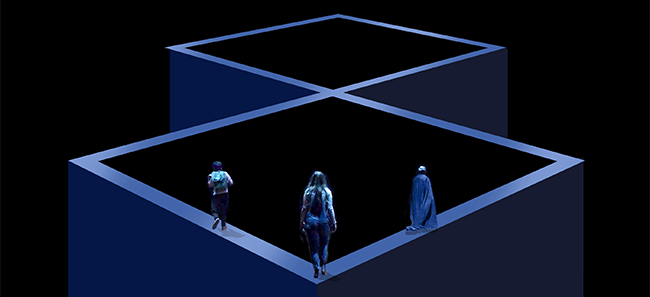

Ici on ne sait pas trop ce qui est supposé fasciner dans ce premier épisode, parce que la seule chose que l’on voit sur l’autre côté de la porte… c’est le néant. Par définition : la carte est la seule chose permettant de voir dans le noir, grâce à une incantation magique (que fort heureusement Lou a retenue). Je vous ai mis une capture d’écran ci-contre, du moment où la porte est ouverte et ce qu’elle cache « révélé », pour que vous constatiez que je n’exagère pas ! Oui, la porte, c’est le petit rectangle…

Ici on ne sait pas trop ce qui est supposé fasciner dans ce premier épisode, parce que la seule chose que l’on voit sur l’autre côté de la porte… c’est le néant. Par définition : la carte est la seule chose permettant de voir dans le noir, grâce à une incantation magique (que fort heureusement Lou a retenue). Je vous ai mis une capture d’écran ci-contre, du moment où la porte est ouverte et ce qu’elle cache « révélé », pour que vous constatiez que je n’exagère pas ! Oui, la porte, c’est le petit rectangle…