C’est le réveillon du Nouvel An, et dans tout Jakarta, la fête bat son plein. Ce soir-là, Amelia (ou juste « Mel »), la fille d’un riche industriel, se rend avec son mari David à une fête organisée par son père ; beaucoup de ses partenaires d’affaires sont présentes, mais Mel et David y retrouvent aussi plusieurs de leurs connaissances, dont Sari et Laura, amies de longue date de Mel. Pourtant la jeune femme a prévu autre chose, ce soir-là ; discrètement, elle s’éclipse pendant la réception pour aller trouver Jenny, le véritable amour de sa vie, dans une chambre d’hôtel.

Sianida n’est, hélas, pas une romance ; ç’aurait été trop facile. Ce que je viens de vous décrire, c’est ce qui se déroule avant que Mel décède subitement, le jour du 1er de l’an, suite à l’absorption d’un café. Un simple café ? Non, vu le nom de la série, peu de chances. Mais qui porte la réelle responsabilité de son décès ?

On le dit peu (je m’inclus dans le lot), mais il y a pas mal de séries asiatiques qui, depuis quelques années, s’intéressent à des personnages LGBT ; le plus souvent, il s’agit de romances dites « BL » (boys love), mais de temps à autres on trouve aussi des romances lesbiennes (…pour les personnages trans, c’est un peu plus compliqué pour le moment), et même des séries qui ne sont pas vraiment des romances. Sianida, par exemple, est plutôt un thriller, et si j’en crois son générique et ses quelques extraits pleins de spoilers, peut-être aussi un peu une série carcérale, au moins par moments.

Cela étant, comme la série n’a pas fini d’être sous-titrée et qu’il est de notoriété publique que j’ai la patience d’un enfant devant de la guimauve, je m’en tiens pour le moment à une review du premier épisode, où la romance est très présente.

Et elle est pleine de tendresse et de complexité, cette phase amoureuse de Sianida. Les retrouvailles entre Mel et Jenny (les deux femmes ne se sont pas vues depuis 5 ans) sont à la fois émouvantes, passionnées et compliquées, et les émotions se bousculent, brouillonnes.

Il faut dire que Jenny est partie vivre aux USA voilà plusieurs années, ce qui a peiné sa compagne ; mais de son côté elle n’a jamais bien digéré qu’ensuite Mel épouse un homme, quand bien même il s’agit d’un mariage de raison. David est en effet appelé à prendre la relève du père d’Amelia à la tête de ses affaires ; d’ailleurs je trouve très intéressant qu’à un moment, ce premier épisode prenne le temps d’expliciter que David est parfaitement conscient qu’Amelia n’est pas amoureuse de son mari et qu’elle ne l’a jamais été. Pour l’instant on ignore ce qu’il sait de l’existence de Jenny, mais force est de constater que Sari et Laura, elles, sont tout-à-fait au courant, et qu’elles encouragent même Mel dans cette relation. Leur seul problème, c’est qu’elles doivent mentir pour la couvrir et ne sont pas douées pour cela (…les meufs n’avaient même pas préparé un mensonge avant que Mel ne s’éclipse de la soirée, quel travail d’amatrices).

Puisqu’il a été établi que personne n’a de problème avec la sexualité d’Amelia à part son père très conservateur (ce qui effectivement n’est pas le plus petit des inconvénients), Sianida se concentre donc sur ces fameuses retrouvailles, le 31 décembre. Sur la joie de se revoir, le plaisir de passer la nuit ensemble, la douceur de s’endormir côte à côte… mais aussi, ce sentiment perturbant que tout n’est pas réglé. Qu’Amelia est quand même mariée à David, et que Jenny vit quand même à l’autre bout du monde. Même en admettant que les deux femmes fassent la paix avec les 5 années écoulées, qu’elles n’ont pas passé ensemble, il reste des choses en suspens.

Il est vraiment difficile (et pourtant vous me connaissez, moi, la romance…) de ne pas lourdement prier devant son écran pour que ces deux-là réussissent à trouver un moyen de vivre une idylle qui s’écrit depuis près d’une décennie. Seulement, je connaissais le sujet de la série dans les grandes lignes, et me voilà en fin de pilote à prier pour que Mel ne boive pas ce foutu café. On sait pas, si on le pense suffisamment fort, peut-être qu’elle va entendre et commander un jus d’orange à la place ? « Ne fais pas ça. Pose ta tasse. Pose. Pose la tasse. Pose-la. Nonononononon s’il-te-plaît ne bois pas… » …mais non. Et la voilà bientôt à faire des convulsions devant Jenny, Sari et Laura, avant d’être emportée à l’hôpital où elle s’éteint quelques heures plus tard. Est-ce que ça compte comme un Bury Your Gays ? Il est peut-être un peu tôt pour le dire avec certitude.

Il est vraiment difficile (et pourtant vous me connaissez, moi, la romance…) de ne pas lourdement prier devant son écran pour que ces deux-là réussissent à trouver un moyen de vivre une idylle qui s’écrit depuis près d’une décennie. Seulement, je connaissais le sujet de la série dans les grandes lignes, et me voilà en fin de pilote à prier pour que Mel ne boive pas ce foutu café. On sait pas, si on le pense suffisamment fort, peut-être qu’elle va entendre et commander un jus d’orange à la place ? « Ne fais pas ça. Pose ta tasse. Pose. Pose la tasse. Pose-la. Nonononononon s’il-te-plaît ne bois pas… » …mais non. Et la voilà bientôt à faire des convulsions devant Jenny, Sari et Laura, avant d’être emportée à l’hôpital où elle s’éteint quelques heures plus tard. Est-ce que ça compte comme un Bury Your Gays ? Il est peut-être un peu tôt pour le dire avec certitude.

La question qui se pose, donc, à partir de là, c’est : qui a mis du Sianida dans le café d’Amelia ? Il semble y avoir une personne toute désignée à blâmer vu les circonstances, mais il manque le motif. Et bien-sûr ce ne saurait être aussi simple, sans quoi on n’en ferait pas toute une série. Franchement je n’ai aucune idée de qui a fait quoi, à ce stade ; la série ne semble avoir glissé aucun élément concret pour permettre de se faire une idée dés le premier épisode.

Ce qui est intéressant, c’est le choix que fait l’épisode pour nous introduire à tout cela. Sianida joue clairement l’effet de surprise en ne dévoilant pas avant sa toute fin qu’Amelia est supposée mourir pour que l’intrigue soit lancée. A un tel point, en fait, que la majeure partie de l’épisode fait comme si c’était elle la protagoniste centrale, et nous montre la journée du 31 décembre à travers son expérience : son arrivée à la soirée de son père, son escapade à l’hôtel, et ainsi de suite. Le premier épisode de Sianida est écrit pour qu’on se dise, ne serait-ce que pendant une fraction de secondes : mais c’est pas possible, elle ne va pas mourir, elle ne peut pas mourir, c’est elle l’héroïne ! Bah, si.

Et du coup à la toute fin de l’épisode s’opère une bascule, parce que soudain on voit l’effet de ce décès sur Jenny (effondrée, nécessairement effondrée), et on comprend que c’est elle qui désormais va être notre protagoniste. Pas juste à cause du deuil, mais à cause de ce qui sans nul doute va lui tomber dessus vu les extraits passés sous nos yeux pendant le générique…

C’est vrai qu’elle fait une coupable parfaite, la Jenny. Maîtresse secrète (enfin, secret de polichinelle, mais secret quand même), lesbienne (ce qu’on sait déjà que le père d’Amelia aura du mal à laisser passer), aucune attache dans son pays (elle s’apprête même à faire une demande de Green Card aux US), et… et, les circonstances.

Mais c’est précisément parce que nous l’avons découverte avec les yeux de Mel que nous sommes prêtes à croire à son innocence. Nous avons vu l’intimité des deux femmes. Nous avons vu à quel point Jenny était amoureuse. Nous avons vu à quel point cette nuit du Nouvel An a remué ses sentiments les plus tendres envers Amelia. Il est difficile de croire que la coupable idéale est vraiment coupable…

…C’est le but du jeu ! La jeune femme qui s’apprête à être accusée du pire, et qui va vraisemblablement souffrir dans les prochains épisodes à de multiples égards, est peut-être une tueuse. Ou peut-être une victime collatérale. Ou peut-être quelque chose entre les deux.

Lire la suite »

Il n’y a pas de mots pour vous décrire la façon dont je me suis figée devant mon écran, à la fois à cause de la réplique et du rictus de haine sur le visage de l’actrice. Je regardais George Lopez précisément à cause de ce personnage… et celle-ci m’a quand même surprise. J’ai rarement vu des sitcoms dépeindre la violence parentale aussi vite, et aussi clairement ; c’est encore plus rare pour un personnage féminin (comparez avec quelle prudence Malcolm in the Middle a

Il n’y a pas de mots pour vous décrire la façon dont je me suis figée devant mon écran, à la fois à cause de la réplique et du rictus de haine sur le visage de l’actrice. Je regardais George Lopez précisément à cause de ce personnage… et celle-ci m’a quand même surprise. J’ai rarement vu des sitcoms dépeindre la violence parentale aussi vite, et aussi clairement ; c’est encore plus rare pour un personnage féminin (comparez avec quelle prudence Malcolm in the Middle a

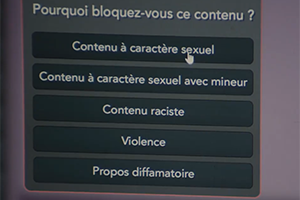

Si vous avez fréquenté internet, et évidemment vous avez fréquenté internet, alors vous savez exactement de quelles videos il s’agit. Les 5 options de modération proposées par le logiciel interne de l’entreprise tentent de diviser en catégories propres et bien rangées ce qui est en réalité un groupe de dégueulasseries les plus sordides. Ca va faire plus de 20 ans que je suis sur internet, et les videos que modèrent les employés de SoulShine, je les ai vues ; pas exactement celles-là, mais les nuances sont minimes. Je me dis parfois que j’en voyais bien plus avant ; j’ai échappé à 2 Girls, 1 Cup (de justesse), mais j’en ai vues d’autres un peu moins célèbres et aussi dérangeantes. Certaines me hantent encore. Il n’y a rien de nouveau, dans ce que montre Je ne suis pas un robot, mais ça n’en est pas moins choquant. D’ailleurs la série se fait un devoir de ne pas simplement les suggérer, mais bien de les montrer ; la série a tourné sa propre B-roll (choisissant d’ailleurs uniquement de faire modérer à ses personnages des videos, et non des textes ou images statiques), et a donc pris le soin de trouver le bon dosage, mais on va bel et bien assister à du contenu extrême.

Si vous avez fréquenté internet, et évidemment vous avez fréquenté internet, alors vous savez exactement de quelles videos il s’agit. Les 5 options de modération proposées par le logiciel interne de l’entreprise tentent de diviser en catégories propres et bien rangées ce qui est en réalité un groupe de dégueulasseries les plus sordides. Ca va faire plus de 20 ans que je suis sur internet, et les videos que modèrent les employés de SoulShine, je les ai vues ; pas exactement celles-là, mais les nuances sont minimes. Je me dis parfois que j’en voyais bien plus avant ; j’ai échappé à 2 Girls, 1 Cup (de justesse), mais j’en ai vues d’autres un peu moins célèbres et aussi dérangeantes. Certaines me hantent encore. Il n’y a rien de nouveau, dans ce que montre Je ne suis pas un robot, mais ça n’en est pas moins choquant. D’ailleurs la série se fait un devoir de ne pas simplement les suggérer, mais bien de les montrer ; la série a tourné sa propre B-roll (choisissant d’ailleurs uniquement de faire modérer à ses personnages des videos, et non des textes ou images statiques), et a donc pris le soin de trouver le bon dosage, mais on va bel et bien assister à du contenu extrême. Je ne suis pas un robot ambitionne toutefois un peu plus que de simplement nous parler du travail de modération, et comment il fragilise la santé mentale. Plus la série avance, et plus elle nous parle tout simplement de l’humanité lorsqu’elle est sur internet. Parce que, ces videos, elles ont des gens qui tombent dessus, mais aussi des gens qui les font.

Je ne suis pas un robot ambitionne toutefois un peu plus que de simplement nous parler du travail de modération, et comment il fragilise la santé mentale. Plus la série avance, et plus elle nous parle tout simplement de l’humanité lorsqu’elle est sur internet. Parce que, ces videos, elles ont des gens qui tombent dessus, mais aussi des gens qui les font.