Cela faisait un bout de temps que je n’avais pas fait de publications à thème ! Ce dimanche, on va donc se lancer brièvement (deux articles par semaine en novembre oblige) dans ce que l’on appellera les Soapie Diaries, soit deux articles sur des soap operas de divers continents…

Avant qu’une review ne vienne compléter cette initiative, je me suis dit qu’on allait papoter un moment sur l’aspect théorique : posons donc quelques questions sur la place du soap dans la téléphagie. Parce qu’on n’en parle pas souvent… et c’est un peu le problème.

Pardon, je vais un peu vite. Reprenons depuis le début.

Fresh Start

Si vous avez déjà ouvert un livre ou même un onglet relatif à l’histoire télévisuelle (généralement étasunienne), alors vous savez que le « soap opera » doit son surnom à la lessive. L’explication paraît simple : au moment de la naissance de la radio puis aux débuts de la télévision étasuniennes, les marques de produits ménagers (dont effectivement la lessive) sont parmi les plus actives en matière de sponsoring et de publicité. Vu que c’est par la publicité que la fiction sérielle est née, la contribution de marques comme Procter & Gamble ou Lever Brothers est donc immense.

Il est bon de noter que c’est une simplification historique : les produits d’entretien ne sont à l’époque absolument pas les seuls à pratiquer de la sorte, et pas que pour les séries quotidiennes de daytime. Alors que, curieusement, personne n’a surnommé les westerns financés par l’industrie du tabac des « tobacco operas » (dommage, je pense que ç’aurait pu prendre). N’empêche, le terme est resté.

Les marques comme Procter & Gamble et Lever Brothers ont très tôt compris qu’il était dans leur intérêt de viser en particulier le public féminin. Dés les années 30 à la radio, en fait. Pourquoi ? Parce que les mêmes personnes qui, en semaine, restent toute la journée à la maison (soit là où l’on trouve une radio, puis une télévision) sont les personnes qui s’occupent de son entretien, ainsi que des achats pour son entretien. Audience plus ou moins captive, n’ayant pas grand’chose de socialement acceptable dans sa vie quotidienne sinon les tâches domestiques, et dans une certaine mesure, assez isolée, la femme au foyer peut alors regarder « son feuilleton » de façon quotidienne, et tirer du sponsoring toutes les conclusions qui s’imposent lors de ses sorties au supermarché… Une équation parfaite ! La fameuse « ménagère de moins de 50 ans » est née.

Attention : cela ne signifie pas que, sur le fond, les soaps radiophoniques sont strictement des opérations cyniques de marketing. L’un des plus célèbres soaps américains, Guiding Light, qui a démarré sa diffusion à la radio en 1937 avant de passer sur le petit écran en 1952, a vu le jour parce que sa créatrice, Irna Phillips (ci-contre, et dont je vous proposais un portrait ici), souhaitait s’inspirer des sermons qui l’avaient aidée à traverser une période difficile dans sa jeunesse. A 19 ans, tombée enceinte sans être mariée, elle avait en effet dû accoucher d’un bébé mort-né ; une expérience traumatisante à plusieurs niveaux. Elle voulait apporter à ses auditrices puis spectatrices le même type de réconfort que celui qui l’avait encouragée dans ses études universitaires et, par la suite, dans sa carrière de scénariste. Non mais franchement, à quand le biopic sur Irna Phillips, ça va bien maintenant.

Attention : cela ne signifie pas que, sur le fond, les soaps radiophoniques sont strictement des opérations cyniques de marketing. L’un des plus célèbres soaps américains, Guiding Light, qui a démarré sa diffusion à la radio en 1937 avant de passer sur le petit écran en 1952, a vu le jour parce que sa créatrice, Irna Phillips (ci-contre, et dont je vous proposais un portrait ici), souhaitait s’inspirer des sermons qui l’avaient aidée à traverser une période difficile dans sa jeunesse. A 19 ans, tombée enceinte sans être mariée, elle avait en effet dû accoucher d’un bébé mort-né ; une expérience traumatisante à plusieurs niveaux. Elle voulait apporter à ses auditrices puis spectatrices le même type de réconfort que celui qui l’avait encouragée dans ses études universitaires et, par la suite, dans sa carrière de scénariste. Non mais franchement, à quand le biopic sur Irna Phillips, ça va bien maintenant.

En-dehors de celles qui les écrivent et de celles qui les regardent, il subsiste une attitude très méprisante vis-à-vis de ces séries lors de leur arrivée sur le petit écran. Ces fictions sont vues comme simplistes, trop portées sur l’émotion, ou encore vulgaires. Le procédé de cliffhanger de fin d’épisode, introduit par Phillips, est également critiqué.

Pour mémoire, à ce moment-là, la fiction à la télévision est très peu portée sur le feuilletonnant. Les autres genres les plus représentés sont en effet le téléfilm (ou la pièce filmée), la série d’anthologie, la comédie domestique ; à la fin des années 40 est apparu le western, longtemps sous un format purement procédural. A ce moment-là de l’histoire télévisuelle, la fiction sérielle n’est pas une opération de fidélisation à une intrigue, mais plutôt à des personnages (mettons, un couple marié, pour prendre l’exemple de Mary Kay and Johnny) ou même à des marques (la plupart des anthologies portent le nom de leur sponsor ; je vous renvoie là encore à l’histoire de la publicité à la télévision).

Ce que les soap operas font à ce moment-là, avec des intrigues qui s’étirent au-delà d’un épisode, et des relations interpersonnelles qu’il faut garder en tête pour comprendre tous les tenants et aboutissants, est encore très marginal.

De ces origines, on peut tirer deux conclusions : d’une part, que le terme de « soap opera » a toujours été un peu péjoratif… et d’autre part, que les femmes ont été les premières téléphages. On leur doit tout ! L’investissement affectif sur la durée, l’attention aux détails, et l’exercice de mémorisation sur le long terme : tout ça, ce sont les spectatrices féminines qui l’ont fait d’abord, de façon de facto exclusive. De nos jours, ça s’appelle simplement prendre une série au sérieux.

Le terme de soap opera est toujours péjoratif aujourd’hui. Ce qui soulève diverses problématiques.

Skip

Pour commencer, le soap opera est un grand absent des discussions sur la télévision.

Comparé à d’autres formes télévisuelles, c’est même une constante dans son histoire : depuis les premiers critiques de télévision, c’est généralement la télévision de primetime qui a droit à tous les égards. A ses débuts, à part en des termes peu élogieux, le soap n’est pas vraiment traité. Dans leur article de 2015 intitulé « Soap Operas and Artistic Legitimation: The Role of Critical Commentary » (qui étudie plusieurs décennies d’articles dans le New York Times), C. Lee Harrington, Melissa Scardaville, Stephen Lippmann et Denise D. Bielby reviennent sur cette période. Elles parlent d’une légitimité économique et populaire, acquise bien avant d’espérer gagner la moindre légitimité artistique.

Les raisons de ce désamour de la critique sont multiples, mais l’une d’entre elles et non des moindres est que… le public-cible des soaps est considéré comme peu capable de comprendre, ou même de s’intéresser à des analyses complexes. Du coup à quoi bon s’embêter à donner du caviar aux cochons ?

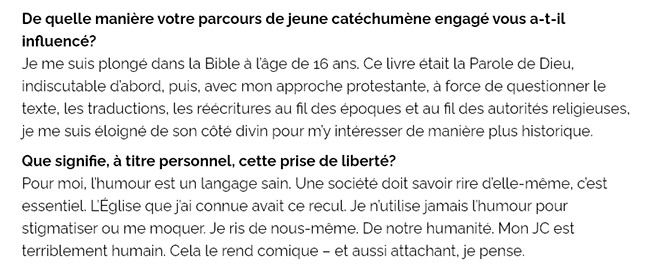

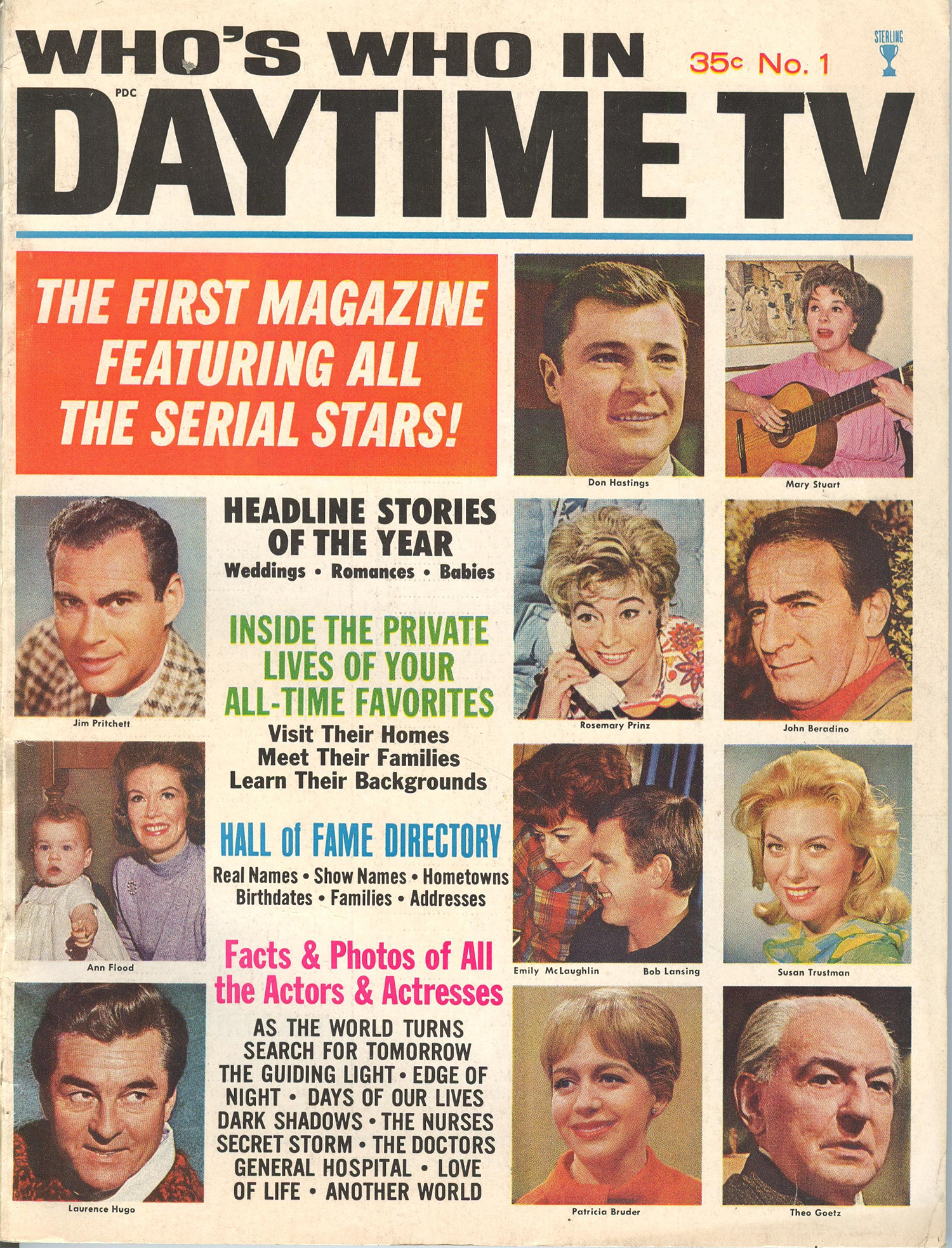

Il faudra attendre les années 70 pour que quelque chose change, en grande partie grâce au lancement de supports dédiés à parler du soap opera. Puisqu’il faut tout faire soi-même ! En 1967 est ainsi lancé Daytime TV, un magazine spécialement dédié à l’actualité du soap, qui propose de parler de ses séries, de ses actrices, de ses scénaristes, de son actualité. Le premier numéro (voir sa couverture ci-contre ; cliquer pour agrandir), qui compte environ 80 pages, fait la part belle aux photos, mais propose aussi des articles et des interviews, ce qui pour la première fois permet de laisser penser que celles qui font des soaps ont quelque chose à en dire. La parution de Daytime TV ouvre la porte à plusieurs publications similaires dans les années qui suivent, qui s’accompagne aussi d’une démarche de l’institution du TV Guide, dans laquelle à partir de cette période on commence à trouver des dossiers sur des soaps, jusque là grands absents de ses articles longs. C’est dans cette période d’engouement qu’est né Soap Opera Digest, en 1975 ; ses numéros hebdomadaires (même si aujourd’hui leur tirage a largement diminué) continuent d’être considérés comme une référence.

Il faudra attendre les années 70 pour que quelque chose change, en grande partie grâce au lancement de supports dédiés à parler du soap opera. Puisqu’il faut tout faire soi-même ! En 1967 est ainsi lancé Daytime TV, un magazine spécialement dédié à l’actualité du soap, qui propose de parler de ses séries, de ses actrices, de ses scénaristes, de son actualité. Le premier numéro (voir sa couverture ci-contre ; cliquer pour agrandir), qui compte environ 80 pages, fait la part belle aux photos, mais propose aussi des articles et des interviews, ce qui pour la première fois permet de laisser penser que celles qui font des soaps ont quelque chose à en dire. La parution de Daytime TV ouvre la porte à plusieurs publications similaires dans les années qui suivent, qui s’accompagne aussi d’une démarche de l’institution du TV Guide, dans laquelle à partir de cette période on commence à trouver des dossiers sur des soaps, jusque là grands absents de ses articles longs. C’est dans cette période d’engouement qu’est né Soap Opera Digest, en 1975 ; ses numéros hebdomadaires (même si aujourd’hui leur tirage a largement diminué) continuent d’être considérés comme une référence.

La création de ces médias spécialisés crée cependant une distinction de fait : les amatrices de soap operas ne sont pas des spectatrices comme les autres. Elles ont leurs propres canaux d’information, et leur façon de vivre leur passion pour ces séries doit se dérouler à part du reste de la consommation de la télévision.

Fort heureusement elles n’étaient pas toutes seules. A partir des années 70, on a aussi pu assister à une reconquête féministe du soap opera, en particulier dans le milieu académique. Une partie de cette démarche tenait évidemment aux origines éminemment féminines de ce genre télévisuel (en particulier à la télévision américaine, où l’on trouvait de nombreuses femmes au scénario), mais venait aussi du fait que peu voire pas de littérature à ce sujet avait été publiée précédemment. Des chercheuses féministes ont relevé ce manque, le considérant comme symptomatique.

La critique Tania Modleski portait par exemple un regard bien spécifique sur ce genre télévisuel ; dans « The Search for Tomorrow in Today’s Soap Operas« , publié en 1979, elle avance notamment que la forme narrative du soap reflète symboliquement la forme de la vie de son coeur de cible. « Soap operas invest exquisite pleasure in the central condition of a woman’s life : waiting — whether for her phone to ring, for the baby to take its nap, or for the family to be reunited shortly after the day’s final soap opera has left its family still struggling against dissolution » (« les soap operas investissent un plaisir exquis dans la condition centrale de la vie d’une femme : attendre — que ce soit que son téléphone sonne, que le bébé fasse sa sieste, ou que la famille soit réunie peu après que le dernier soap opera de la journée ait laissé sa famille se débattre contre la dissolution »). Elle a également théorisé que le soap, souvent écrit par des femmes, diffusé pour des femmes, sponsorisé par des produits marketés pour des femmes, et portant généralement sur des personnages de femmes, remplissait une fonction prescriptive, comme une mère donnant des instructions à sa fille pour l’aider à l’imiter (c’est la notion de « matriarchal soap« ).

Ce n’est qu’un exemple, je pourrais aussi mentionner des critiques comme Ien Ang (qui a écrit dans les années 80, au pic de la popularité des soaps et primetime soaps), Dorothy Hobson (une Britannique intéressée entre autres par les aspects industriel et économique du soap), ou Lesley Henderson (qui s’est focalisée sur l’impact social du soap opera, principalement britannique)…

Des regards portés sur le soap qui ne s’avérent pas nécessairement cléments, mais qui permettent de l’étudier avec autant d’intérêt que d’autres genres télévisuels.

Aujourd’hui encore, qu’il s’agisse de critiques analytiques ou de reviews, en passant par de simples news casting, il est assez difficile de se tenir informée sur un soap opera en particulier, quel qu’il soit, via les canaux pourtant dédiés à la télévision. A part, peut-être, quand un acteur est viré faute d’avoir accepté de se faire vacciner, ou un sujet similaire dans l’air du temps…

D’ailleurs, aux Etats-Unis, le daytime a sa propre cérémonie de récompenses : on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Le soap n’est pas une vraie série.

Tide

Pourtant, il y aurait des choses à en dire, sur le soap opera en tant que genre. Notamment sur l’évolution de sa popularité, qui par les temps qui courent est un cas extrêmement intéressant à observer.

Non content d’être le premier genre télévisuel feuilletonnant, le soap opera a ainsi la spécificité d’être le genre télévisuel le plus contagieux. C’est même assez évident lorsqu’on constate les fluctuations des durées d’épisodes au cours de l’Histoire de la télévision mondiale, directement influencées par la durée de épisodes de soaps américains et leur exportation !

La propagation du soap a en outre donné naissance à des genres locaux, comme la telenovela en Amérique du Sud ou l’asadora au Japon, qui ont développé leurs propres codes (autant en matière de production que de narration) au fil des décennies. Ainsi la telenovela, contrairement aux soaps anglophones (les soaps britanniques ou australiens ayant généralement absorbé les propriétés des soaps américains), a-t-elle pour caractéristique principale d’avoir une durée précise, et donc une fin. Il peut lui arriver de jouer les prolongations, par exemple en décrochant une nouvelle saison, mais sa vocation n’est pas de durer indéfiniment.

La telenovela sud-américaine elle-même est devenue une inspiration pour de nombreuses télévisions de la planète. Par exemple sur les écrans de l’URSS, acheter les droits de diffusion de telenovelas constituait une alternative pour acquérir des heures de programmes sans acheter de séries américaines ; cela a inspiré l’industrie télévisuelle locale qui a ensuite investi à son tour dans des telenovelas faites maison. On cite généralement la série brésilienne Escrava Isaura (ci-contre) comme l’une des plus significatives dans cette transformation, de par son succès international, et son impact est encore palpable aujourd’hui dans les pays de l’Est et la Russie.

La telenovela sud-américaine elle-même est devenue une inspiration pour de nombreuses télévisions de la planète. Par exemple sur les écrans de l’URSS, acheter les droits de diffusion de telenovelas constituait une alternative pour acquérir des heures de programmes sans acheter de séries américaines ; cela a inspiré l’industrie télévisuelle locale qui a ensuite investi à son tour dans des telenovelas faites maison. On cite généralement la série brésilienne Escrava Isaura (ci-contre) comme l’une des plus significatives dans cette transformation, de par son succès international, et son impact est encore palpable aujourd’hui dans les pays de l’Est et la Russie.

Dans le même ordre d’idées, le premier soap opera indien, Hum Log, a été créé après la visite du ministre Vasant Sathe au Mexique en 1982 (je vous racontais cette anecdote par exemple dans cet article sur la télévision indienne).

Autre spécificité, moins enthousiasmante : aux USA, le soap opera est l’un des rares genres à n’avoir absolument pas profité de la fameuse « Peak TV ».

Alors qu’on produit plus de séries étasuniennes que jamais dans l’Histoire de la télévision, les soaps se sont trouvés annulés et remplacés (notamment par des talk shows de daytime). Le choc a par exemple été rude lorsque Guiding Light, que j’évoquais plus haut, s’est vue reléguée au banc de touche par CBS en 2009. Une institution de plusieurs milliers d’épisodes qui, depuis des décennies, semblait absolument indéboulonnable !

La même industrie qui comptait 18 soaps en 1969 n’en a désormais plus que 4 à l’antenne, autant dire des survivantes : General Hospital (depuis 1963, la doyenne), Days of Our Lives (1965), The Young and the Restless (1973) et The Bold and the Beautiful (1987, la cadette). Aucune autre forme télévisuelle ne vit une crise similaire sur le petit écran américain.

C’est également vrai dans d’autres pays (je vous renvoie là encore à l’article sur les séries hebdomadaires indiennes que je mentionnais plus haut). Après avoir longtemps été la voie royale pour la télévision de nombreux pays du monde, le soap tombe lentement en désuétude dans plusieurs régions de la planète, ou au moins, connaît des mutations. Par exemple en Afrique du Sud, où le soap « ad vitam æternam » à l’américaine a longtemps eu cours, ce sont désormais plutôt des telenovelas qui s’épanouissent sur le petit écran, comme The Wife, lancée ce mois-ci par Showmax et qui a battu le record de vues de la plateforme (surpassant même Game of Thrones en l’espace de 4 jours). Mais The Wife, bien qu’étant conçue et vendue comme une telenovela… est diffusée hebdomadairement.

Dans de nombreux pays, dont les USA, les soaps modernes sont en effet des primetime soaps hebdomadaires, généralement. Ils n’ont rien de nouveau (comme en témoigne l’enthousiasme planétaire suscité par Dallas dans les années 80), mais ils sont devenus l’alternative au séries quotidiennes de nos aînées. Ces séries peuvent elles aussi jouir d’une belle longévité (par exemple Grey’s Anatomy est à l’antenne depuis quasiment deux décennies), mais la comparaison s’arrête généralement là. Il est très rare que les spectatrices de primetime soaps reçoivent autant de mépris que celles de daytime soaps : il est plus acceptable de regarder ce type de séries, plus proches des standards érigés comme incontournables par les autres genres télévisuels.

Dans de nombreux pays, dont les USA, les soaps modernes sont en effet des primetime soaps hebdomadaires, généralement. Ils n’ont rien de nouveau (comme en témoigne l’enthousiasme planétaire suscité par Dallas dans les années 80), mais ils sont devenus l’alternative au séries quotidiennes de nos aînées. Ces séries peuvent elles aussi jouir d’une belle longévité (par exemple Grey’s Anatomy est à l’antenne depuis quasiment deux décennies), mais la comparaison s’arrête généralement là. Il est très rare que les spectatrices de primetime soaps reçoivent autant de mépris que celles de daytime soaps : il est plus acceptable de regarder ce type de séries, plus proches des standards érigés comme incontournables par les autres genres télévisuels.

Et il ne faut pas compter sur le streaming pour reprendre la main. En fait, le soap est LE genre télévisuel ignoré par des plateformes de SVOD, s’il en est un. Certes, plusieurs de ces plateformes font l’acquisition telenovelas produites en Amérique du Sud pour épaissir leur catalogue, en revanche il ne leur arrive pas vraiment d’en commander parmi leurs séries originales.

En un sens, ce n’est pas réellement étonnant, dans la mesure où les plateformes n’ont pas d’impératif de diffusion régulière, et ne sont donc pas confrontées aux enjeux d’une diffusion fidélisatrice comme celle du soap. La plupart des séries de streaming ne sont même diffusées hebdomadairement, alors quotidiennement ?! Mais au-delà de ces considérations, force est de constater que c’est la seule niche de programmation qui n’intéresse pas franchement Netflix, Amazon ou Disney+, entre autres.

Ou plutôt… pas en l’état. Car à côté de ça, ces mêmes plateformes n’hésitent pas à commander des séries reprenant des ingrédients des telenovelas. Le cas le plus criant est celui de Narcos, directement inspiré par le succès des narconovelas (les telenovelas s’intéressant au trafic de drogues) jusqu’à y faire référence dans son titre… mais avec moins d’épisodes et plus de budget. Et une distribution beaucoup plus masculine, d’ailleurs. On pourrait aussi citer des séries comme La Casa de las Flores, qui là encore emprunte aux codes de la telenovela, mais à raison d’une dizaine à douzaine d’épisodes par saison.

L’idée qui revient souvent est que le soap a besoin d’être modernisé… ce que personne ne nie (comme tout genre télévisuel il doit évoluer avec son temps), mais qui ne devrait pas nécessairement se traduire par un changement total de son format. Comme d’habitude, pour Netflix et consorts, la modernité signifie passer toute tradition télévisuelle existante sous un rouleau compresseur unifiant.

Est-ce qu’on en a totalement fini avec le soap opera quotidien ? Pas forcément. Cette année, peacock a tenté quelque chose de neuf : elle a proposé un spin-off pour Days of Our Lives (dont elle offre aussi les épisodes après leur diffusion sur NBC), une mini-série intitulée Days of Our Lives: Beyond Salem. Bien que la saison ne dispose que de 5 épisodes, ceux-ci ont été mis à disposition sur la plateforme à un rythme quotidien (pendant une semaine continue, donc). L’initiative a eu assez de succès pour que d’autres spin-offs soient prévus, même si pour l’instant le premier d’entre eux sera sous la forme d’un film de Noël le mois prochain. L’avantage du rythme de production des soaps, en tout cas, c’est que ce genre de choses peut être mis en travaux assez vite.

Est-ce qu’on en a totalement fini avec le soap opera quotidien ? Pas forcément. Cette année, peacock a tenté quelque chose de neuf : elle a proposé un spin-off pour Days of Our Lives (dont elle offre aussi les épisodes après leur diffusion sur NBC), une mini-série intitulée Days of Our Lives: Beyond Salem. Bien que la saison ne dispose que de 5 épisodes, ceux-ci ont été mis à disposition sur la plateforme à un rythme quotidien (pendant une semaine continue, donc). L’initiative a eu assez de succès pour que d’autres spin-offs soient prévus, même si pour l’instant le premier d’entre eux sera sous la forme d’un film de Noël le mois prochain. L’avantage du rythme de production des soaps, en tout cas, c’est que ce genre de choses peut être mis en travaux assez vite.

Dash

Ne pas parler de soaps aujourd’hui, ça veut dire ne pas parler de leur disparition. Mais ça signifie aussi ne pas parler des conséquences de cette disparition.

On l’a dit : le soap opera est le genre feuilletonnant le plus ancien de l’Histoire de la télévision. Vous savez ce qui s’éteint avec lui ? Le concept-même de longévité.

Aujourd’hui, une série est courte. Elle a de moins en moins d’épisodes, et elle a de moins en moins de saisons. Animation mise à part (qui n’est pas ma spécialité, ni une comparaison honnête en termes de production), une série américaine a actuellement de la chance si elle dure aussi longtemps que Law & Order SVU, qui en 23 ans vient d’atteindre les 500 épisodes. Et là, on est au max ! NCIS, c’est même pas encore 450 épisodes en 19 saisons, Grey’s Anatomy qu’on citait plus haut n’atteindra les 400 épisodes que si elle est renouvelée pour la saison prochaine… et on a l’impression que ces séries sont déjà des antiquités.

Le propre d’une série hebdomadaire n’a de toute façon jamais été de durer plusieurs millers d’épisodes à la télévision, mais c’est plus vrai que jamais, alors que les plateformes de streaming tendent à ne commander des séries que pour deux voire trois saisons de 10 épisodes en moyenne.

A titre de comparaison, le prochain épisode de General Hospital diffusé demain sera le 14 923ème…

Alors évidemment, une série n’est pas obligée de durer aussi longtemps, ni en termes d’années et ni en termes de nombre d’épisodes. En plus, vu ce que ça coûte bien souvent de faire de la fiction, et le nombre de fictions produites, le modèle serait impossible à tenir.

C’est juste qu’il y avait une époque, qui est en train de disparaître, pendant laquelle une série pouvait nous suivre sur des années. On la découvrait enfant (par exemple parce qu’une mère ou grand’mère la regardait), on s’y attachait à l’adolescence, on la regardait (parfois plus sporadiquement) à l’âge adulte, et le cycle continuait. Pour une série comme General Hospital, lancée en 1963, il y a environ quatre générations de spectatrices qui l’ont suivie ! Cela ne se produira bientôt plus.

On ne se transmettra plus des séries (ou alors des séries déjà finies).

Il y a des téléphages qui pensent que la longévité, l’inscription d’une série dans le temps, la façon dont son suivi s’entremêlent avec des années de notre vie, est pourtant fondatrice de l’art télévisuel. Ces téléphages-là vont avoir besoin de changer de crédo, ou de devenir des nostalgiques, au choix.

Derrière cette inquiétude il y en a une autre encore plus sournoise : le daytime soap était un vivier de talents incroyable pour la télévision. Un nombre énorme d’actrices y ont fait leurs débuts, y ont trouvé leur premier cachet stable, y ont appris le métier, avant de passer à d’autres genres télévisuels (…et parfois avant d’y revenir, aussi). Si Joey Tribbiani n’avait pas obtenu un rôle dans un soap, il aurait probablement dû continuer à poser dans des campagnes publicitaires pour des traitements contre les maladies vénériennes !

Derrière cette inquiétude il y en a une autre encore plus sournoise : le daytime soap était un vivier de talents incroyable pour la télévision. Un nombre énorme d’actrices y ont fait leurs débuts, y ont trouvé leur premier cachet stable, y ont appris le métier, avant de passer à d’autres genres télévisuels (…et parfois avant d’y revenir, aussi). Si Joey Tribbiani n’avait pas obtenu un rôle dans un soap, il aurait probablement dû continuer à poser dans des campagnes publicitaires pour des traitements contre les maladies vénériennes !

La liste est longue, mais mentionnons par exemple Mark Hamill (en 1972 et 1973 dans General Hospital), Laurence Fishburn (entre 1973 et 1976 dans One Life to Live), Bryan Cranston (Loving ; de 1983 à 1985), Demi Moore (General Hospital entre 1982 et 1984), Julianne Moore (aucun lien de famille ; The Edge of Night en 1984, puis As the World Turns de 1985 à 1988), Leonardo DiCaprio (un arc de 5 épisodes dans Santa Barbara en 1990, avant même Growing Pains qui est souvent mentionné comme son premier rôle à la télé), Jensen Ackles (entre 1997 et 2000 dans Days of Our Lives), Eva Longoria (1 épisode de General Hospital avant d’embrayer sur The Young and the Restless entre 2001 et 2003), Justin Hartley (Passions entre 2002 et 2006)… Même Morgan Freeman a vécu entre autres de petits rôles dans des soaps pendant les années 80. Vous m’avez bien lue : Dieu était au générique de Ryan’s Hope et Another World ! Au passage, quasiment tous les primetime soaps ont fait leur marché dans la distribution de daytime soaps… l’expérience étant un atout logique quand on passe d’un genre télévisuel à l’autre.

A quoi ressemblent les carrières des actrices qui, aujourd’hui, ont moins d’opportunités de jouer dans des soaps ? Bien malin qui peut calculer précisément l’impact de la disparition progressive des soaps, bien-sûr. Mais quand on sait que seulement 2% des actrices environ réussissent à vivre de leur métier, et que le modèle de cast pléthorique des daytime soaps est en voie de disparition… ça laisse quand même un arrière-goût amer sur les perspectives de carrière des interprètes de demain.

Ce genre télévisuel est aussi bien souvent une opportunité d’endosser un même rôle pendant des années. Susan Lucci a incarné Erica Kane dans All My Children pendant 41 ans (ci-contre), et Erika Slezak a joué Victoria Lord pendant 42 ans dans One Life to Live ! Qui peut prétendre à une telle carrière désormais ?

Ce genre télévisuel est aussi bien souvent une opportunité d’endosser un même rôle pendant des années. Susan Lucci a incarné Erica Kane dans All My Children pendant 41 ans (ci-contre), et Erika Slezak a joué Victoria Lord pendant 42 ans dans One Life to Live ! Qui peut prétendre à une telle carrière désormais ?

Encore une fois on peut considérer que c’est enrichissant, pour une actrice, de changer de rôle régulièrement. Admettons qu’interpréter le même personnage pendant des décennies n’est pas notre idéal de créativité artistique, mais on peut difficilement prétendre que toutes les actrices le souhaitent : certaines sont parfaitement ravies d’avoir cette vie professionnelle-là. Dans une industrie comme celle du divertissement, un emploi stable, ce n’est pas un détail, d’ailleurs.

D’ailleurs pendant longtemps, le soap opera était l’un des rares recoins de l’industrie télévisuelle où les femmes de plus de 40 ans pouvaient avoir un rôle (et le garder) qui sorte des clichés de la grand’mère sénile. En 1997 dans « Cross-cultural Communication and Aging in the United States« , la professeure Hana Noor Al-Deen avait comparé 10 soap operas, ayant au total, à ce moment-là, 328 actrices au générique. Parmi elles, la chercheuse avait comptabilisé 42 protagonistes âgées de plus de 51 ans, légèrement plus que la moyenne des séries de primetime. Les protagonistes avaient souvent le même profil (en règle générale : blanches, d’une classe sociale aisée, chrétienne, sans aucune maladie ou handicap, mariée au moins une fois, avec un travail, etc. bref les caractéristiques de beaucoup de personnages de soaps tous âges confondus), mais avait déterminé que ces représentations étaient très différentes des stéréotypes sur les personnes âgées communément admises dans les autres genres télévisuels ou même la publicité.

A moins que la télévision de primetime et de streaming ne souhaite investir durablement dans un effort pour changer son approche de protagonistes de cette tranche d’âge, le soap reste l’un des derniers bastions où c’est possible de voir des personnes âgées qui sont des personnes complexes.

Précisons aussi, puisqu’on est là à papoter, que le soap opera (tout comme une solide proportion de ses spectatrices) est, presque par définition, très conservateur, a minima dans sa forme, et dans une certaine mesure également sur le fond. Du coup, pour certaines actrices, cette industrie est l’une des rares où le travail est compatible avec des valeurs conservatrices. Sa lente disparition pose des questions complémentaires dans le climat actuel… Personnellement je préfère ces séries sur CBS que, pour caricaturer, sur Fox News.

Il y a donc bien des choses à dire du soap opera, de son histoire et de son (bien incertain) avenir. Encore faut-il les dire.

Le problème c’est qu’à l’heure actuelle, même après le travail de déconstruction opéré pendant les dernières décennies sur la place du soap dans la production TV, sur ses représentations parfois révolutionnaires (la plupart des « premières fois » de fiction ont eu lieu dans des soaps, comme pour l’avortement), ou sur les habitudes de consommation des premières téléspectatrices (qui, pour l’essentiel, ne sont pas très différentes des nôtres), le soap est encore et toujours le parent pauvre de la télévision. On n’en parle pas, on ne le reviewe pas, on fait comme s’il n’existait pas.

Qu’on soit bien claires : je ne jette la pierre à personne en particulier.

C’est un point aveugle de ma propre consommation : je suis capable de parler de soaps en théorie (case in point), mais j’en regarde très peu. Personnellement, mon excuse, c’est que je suis allergique à la romance et que la plupart des soaps sont plein de ces intrigues qui me hérissent le poil, mais bon, ça reste une excuse. Malgré cela, je suis à peu près sûre qu’il y a des soaps ou telenovelas qui pourraient m’intéresser si je les testais, mais souvent je ne regarde même pas leur premier épisode pour voir de quoi ils sont faits. Pire encore, ma seconde excuse c’est que j’ai déjà pas toujours la patience pour finir une série chinoise de 36 épisodes, alors me lancer dans un soap…

On est toutes comme ça, à un degré ou à un autre, et pour des raisons qui nous sont propres. Et à l’heure où 712 séries démarrent chaque semaine, personne n’est totalement à blâmer, il faut bien faire des choix… mais ces choix ne se font pas dans le néant, non plus.

C’est pourquoi j’espère que ce petit tour d’horizon nous permettra à toutes de nous interroger sur les raisons qui font qu’on ignore quasi-systématiquement les soap operas lorsque nous faisons nos choix.

La réalité, c’est qu’il y a un public pour les soaps, comme en témoignent les audiences d’Un si grand soleil ; d’ailleurs en France, Influences mise à part, on voit bien que le genre est en plein boom depuis un peu plus d’une décennie, revigoré par le lancement de Plus Belle la Vie. Ce public, qui n’est d’ailleurs pas nécessairement très différent de celui qui consomme des primetime soaps (newsflash : quelqu’un peut regarder plusieurs séries très différentes !), on ne s’adresse pas à lui quand on parle de séries. On ne parle pas de ce pan entier de l’industrie qui est en train de vivre ce que, dans un élan euphémique, je vais appeler une importante mutation. Voilà, disons ça comme ça.

Du coup, pour me faire pardonner, ce soir, je publie aussi une review de pilote portant sur un soap, plus précisément une telenovela sud-africaine. Certes ce n’est qu’une seule review, mais c’est déjà plus que ce que j’ai publié ces derniers mois. Baby steps.

Lire la suite »

Attention : cela ne signifie pas que, sur le fond, les soaps radiophoniques sont strictement des opérations cyniques de marketing. L’un des plus célèbres soaps américains, Guiding Light, qui a démarré sa diffusion à la radio en 1937 avant de passer sur le petit écran en 1952, a vu le jour parce que sa créatrice, Irna Phillips (ci-contre, et dont je vous proposais un portrait

Attention : cela ne signifie pas que, sur le fond, les soaps radiophoniques sont strictement des opérations cyniques de marketing. L’un des plus célèbres soaps américains, Guiding Light, qui a démarré sa diffusion à la radio en 1937 avant de passer sur le petit écran en 1952, a vu le jour parce que sa créatrice, Irna Phillips (ci-contre, et dont je vous proposais un portrait

La telenovela sud-américaine elle-même est devenue une inspiration pour de nombreuses télévisions de la planète. Par exemple sur les écrans de l’URSS, acheter les droits de diffusion de telenovelas constituait une alternative pour acquérir des heures de programmes sans acheter de séries américaines ; cela a inspiré l’industrie télévisuelle locale qui a ensuite investi à son tour dans des telenovelas faites maison. On cite généralement la série brésilienne Escrava Isaura (ci-contre) comme l’une des plus significatives dans cette transformation, de par son succès international, et son impact est encore palpable aujourd’hui dans les pays de l’Est et la Russie.

La telenovela sud-américaine elle-même est devenue une inspiration pour de nombreuses télévisions de la planète. Par exemple sur les écrans de l’URSS, acheter les droits de diffusion de telenovelas constituait une alternative pour acquérir des heures de programmes sans acheter de séries américaines ; cela a inspiré l’industrie télévisuelle locale qui a ensuite investi à son tour dans des telenovelas faites maison. On cite généralement la série brésilienne Escrava Isaura (ci-contre) comme l’une des plus significatives dans cette transformation, de par son succès international, et son impact est encore palpable aujourd’hui dans les pays de l’Est et la Russie. Dans de nombreux pays, dont les USA, les soaps modernes sont en effet des primetime soaps hebdomadaires, généralement. Ils n’ont rien de nouveau (comme en témoigne l’enthousiasme planétaire suscité par Dallas dans les années 80), mais ils sont devenus l’alternative au séries quotidiennes de nos aînées. Ces séries peuvent elles aussi jouir d’une belle longévité (par exemple Grey’s Anatomy est à l’antenne depuis quasiment deux décennies), mais la comparaison s’arrête généralement là. Il est très rare que les spectatrices de primetime soaps reçoivent autant de mépris que celles de daytime soaps : il est plus acceptable de regarder ce type de séries, plus proches des standards érigés comme incontournables par les autres genres télévisuels.

Dans de nombreux pays, dont les USA, les soaps modernes sont en effet des primetime soaps hebdomadaires, généralement. Ils n’ont rien de nouveau (comme en témoigne l’enthousiasme planétaire suscité par Dallas dans les années 80), mais ils sont devenus l’alternative au séries quotidiennes de nos aînées. Ces séries peuvent elles aussi jouir d’une belle longévité (par exemple Grey’s Anatomy est à l’antenne depuis quasiment deux décennies), mais la comparaison s’arrête généralement là. Il est très rare que les spectatrices de primetime soaps reçoivent autant de mépris que celles de daytime soaps : il est plus acceptable de regarder ce type de séries, plus proches des standards érigés comme incontournables par les autres genres télévisuels. Est-ce qu’on en a totalement fini avec le soap opera quotidien ? Pas forcément. Cette année, peacock a tenté quelque chose de neuf : elle a proposé un spin-off pour Days of Our Lives (dont elle offre aussi les épisodes après leur diffusion sur NBC), une mini-série intitulée Days of Our Lives: Beyond Salem. Bien que la saison ne dispose que de 5 épisodes, ceux-ci ont été mis à disposition sur la plateforme à un rythme quotidien (pendant une semaine continue, donc). L’initiative a eu assez de succès pour que d’autres spin-offs soient prévus, même si pour l’instant le premier d’entre eux sera sous la forme d’un film de Noël le mois prochain. L’avantage du rythme de production des soaps, en tout cas, c’est que ce genre de choses peut être mis en travaux assez vite.

Est-ce qu’on en a totalement fini avec le soap opera quotidien ? Pas forcément. Cette année, peacock a tenté quelque chose de neuf : elle a proposé un spin-off pour Days of Our Lives (dont elle offre aussi les épisodes après leur diffusion sur NBC), une mini-série intitulée Days of Our Lives: Beyond Salem. Bien que la saison ne dispose que de 5 épisodes, ceux-ci ont été mis à disposition sur la plateforme à un rythme quotidien (pendant une semaine continue, donc). L’initiative a eu assez de succès pour que d’autres spin-offs soient prévus, même si pour l’instant le premier d’entre eux sera sous la forme d’un film de Noël le mois prochain. L’avantage du rythme de production des soaps, en tout cas, c’est que ce genre de choses peut être mis en travaux assez vite. Derrière cette inquiétude il y en a une autre encore plus sournoise : le daytime soap était un vivier de talents incroyable pour la télévision. Un nombre énorme d’actrices y ont fait leurs débuts, y ont trouvé leur premier cachet stable, y ont appris le métier, avant de passer à d’autres genres télévisuels (…et parfois avant d’y revenir, aussi). Si Joey Tribbiani n’avait pas obtenu un rôle dans un soap, il aurait probablement dû continuer à poser dans des campagnes publicitaires pour des traitements contre les maladies vénériennes !

Derrière cette inquiétude il y en a une autre encore plus sournoise : le daytime soap était un vivier de talents incroyable pour la télévision. Un nombre énorme d’actrices y ont fait leurs débuts, y ont trouvé leur premier cachet stable, y ont appris le métier, avant de passer à d’autres genres télévisuels (…et parfois avant d’y revenir, aussi). Si Joey Tribbiani n’avait pas obtenu un rôle dans un soap, il aurait probablement dû continuer à poser dans des campagnes publicitaires pour des traitements contre les maladies vénériennes ! Ce genre télévisuel est aussi bien souvent une opportunité d’endosser un même rôle pendant des années. Susan Lucci a incarné Erica Kane dans All My Children pendant 41 ans (ci-contre), et Erika Slezak a joué Victoria Lord pendant 42 ans dans One Life to Live ! Qui peut prétendre à une telle carrière désormais ?

Ce genre télévisuel est aussi bien souvent une opportunité d’endosser un même rôle pendant des années. Susan Lucci a incarné Erica Kane dans All My Children pendant 41 ans (ci-contre), et Erika Slezak a joué Victoria Lord pendant 42 ans dans One Life to Live ! Qui peut prétendre à une telle carrière désormais ?

Et par là-dessus, enfin, il me faut dire quelques mots de l’aspect surnaturel de la série. Parce que Mami Wata, décidément très ambitieuse, plante aussi quelques graines qui devraient germer dans les épisodes suivants. Décidément, quel premier épisode dense !

Et par là-dessus, enfin, il me faut dire quelques mots de l’aspect surnaturel de la série. Parce que Mami Wata, décidément très ambitieuse, plante aussi quelques graines qui devraient germer dans les épisodes suivants. Décidément, quel premier épisode dense !

Volodymyr Oleksandrovytch Zelensky, fort du succès de la série qu’il a lui-même produite avec sa société Kvartal 95, a réussi à s’imposer en 2019 dans le scrutin présidentiel. Rien moins que 73,2% des voix au second tour, quand même.

Volodymyr Oleksandrovytch Zelensky, fort du succès de la série qu’il a lui-même produite avec sa société Kvartal 95, a réussi à s’imposer en 2019 dans le scrutin présidentiel. Rien moins que 73,2% des voix au second tour, quand même.