Chaque 31 décembre, je me promets que mon bilan de fin d’année sera bref, et chaque année je me mens à moi-même. Il faut dire que je ne déteste rien autant que de devoir faire des classements pour établir des priorités saugrenues parmi mes découvertes de l’année écoulée. La hiérarchisation des séries me semble incompatible avec la vraie curiosité, et en particulier, ça ne m’intéresse pas de vous dire quelle série mérite votre attention au détriment d’une autre. Je préfère que vous fassiez vos choix vous-même !

Chaque 31 décembre, je me promets que mon bilan de fin d’année sera bref, et chaque année je me mens à moi-même. Il faut dire que je ne déteste rien autant que de devoir faire des classements pour établir des priorités saugrenues parmi mes découvertes de l’année écoulée. La hiérarchisation des séries me semble incompatible avec la vraie curiosité, et en particulier, ça ne m’intéresse pas de vous dire quelle série mérite votre attention au détriment d’une autre. Je préfère que vous fassiez vos choix vous-même !

Mon bilan de l’année, c’est un bilan exhaustif et détaillé, et je l’aime comme ça ! A quoi bon choisir quand on peut tout avoir ?

Cette année, on aura d’ailleurs battu tous les records : c’est un total de 151 articles et reviews (sans inclure ce récap) qui auront été publiées au fil des 12 derniers mois ! Contre

79 en 2020, certes année creuse. Pour un rythme de publication dicté par VOS contributions sur Tipeee puis uTip, ce n’est quand même pas rien.

D’ailleurs parlons-en : cette année aura été celle du déménagement. Découvrant l’ampleur de la politique éthique (ou absence de) sur Tipeee, où j’étais installée depuis décembre 2018, j’ai pris la décision de changer de plateforme de financement. La transition aura été plus longue que je ne l’aurais souhaité (c’est que, on ne vous laisse pas plier bagages du jour au lendemain), et certaines questions sont encore en suspens, mais globalement ça s’est bien passé. Dans le mouvement, je me suis aperçue que, si j’avais mentionné le passage à Tipeee précédemment, je n’y avais jamais dédié à un article complet, c’est donc désormais le cas pour uTip sur cette

page qui détaille les raisons de ma démarche. Vous pouvez la consulter à tout moment, et si vous avez des questions qui n’y trouvent pas réponse, n’hésitez pas à me le faire savoir pour que je la complète.

Je suis infiniment reconnaissante aux contributrices qui m’ont suivie pendant ce déménagement, et plus largement, qui continuent de soutenir ce que je fais ici. Elles m’encouragent directement et/ou indirectement à produire plus d’articles et de reviews. C’est sûrement un tort, mais je crois profondément à ce que je fais sur

ladyteruki.com ; évidemment je n’y guéris pas le cancer, loin de là, mais j’espère que la voix que je prête aux séries du monde entier, même voire surtout les moins renommées, permet d’apporter quelque chose aux personnes passionnées par la télévision, en tant que forme artistique ou divertissement. Pour moi, la curiosité, la découverte, le voyage émotionnel par les séries, c’est important, et communiquer tout cela plus encore. Alors, que d’autres considèrent que je mérite d’être aidée pour en parler, et contribuent de façon à me faire écrire plus d’articles par mois, ça me touche, surtout alors que ma situation personnelle est si complexe. Et puis l’année

2020 avait été (ici comme ailleurs) si compliquée… Pardon, je m’arrête là pour les violons. Je voulais juste vous dire : merci.

Tiens, d’ailleurs, oui : « les contributrices ». Cette année, sans rien dire à personne, j’ai décidé de changer ma façon d’écrire sur le Dotcom, et dorénavant passer au féminin générique.

C’est-à-dire que lorsqu’il y a un pluriel, il devient féminin (« les employées du camping »), et que lors d’une énumération, l’accord se fait au féminin (« les désagréments et les déceptions rencontrées »). A mes yeux, c’est une solution (imparfaite) au problème du masculin générique en français. Cela faisait plusieurs années que je voulais passer à une écriture plus inclusive, mais toutes mes tentatives s’étaient soldées par des échecs, faute d’être capable (en particulier) de trouver la bonne façon d’accorder mes adjectifs (à plus forte raison parce que je voulais éviter les points médians). Il y a des adjectifs pour lesquels ça coulait de source, pour d’autres, c’était le casse-tête juste pour écrire une phrase ; je persiste à dire que j’ai besoin d’un dictionnaire des accords inclusifs, si quelqu’un veut se dévouer à en écrire et m’en offrir un. Je n’y arrivais pas et ça m’agaçait beaucoup de ne pas trouver de solution pour rendre mon écriture plus flexible, mais à raison de plusieurs articles publiés chaque semaine, passer plusieurs heures à trouver la bonne formulation tout en préservant une certaine fluidité de lecture était inenvisageable. Finalement je me suis donc arrêtée sur ce féminin générique, qui j’en suis consciente n’est pas totalement satisfaisant (et je m’en excuse sincèrement aux personnes non-binaires qui me liraient, entre autres), mais qui m’a semblé être une bonne transition pour ressemeler mon cerveau, qui, ayant reçu une éducation littéraire, avait bouffé du masculin générique à toutes les sauces pendant près de 40 ans. Je ne perds pas espoir d’y arriver un jour.

J’ai été très surprise de constater que personne ne m’a fait de commentaire à ce sujet, ce qui signifie soit que personne n’a remarqué (bien !), soit que personne n’a objecté (mieux !). Moi-même pendant les premiers mois, j’ai eu un peu de mal à toujours appliquer ma propre règle ; quand bien même j’en ai corrigé plusieurs, je suis à peu près sûre que subsistent encore quelques oublis çà et là. Mais arrivée à l’été, c’était déjà devenu beaucoup plus naturel ! C’était une agréable surprise me concernant, je pensais pédaler dans la semoule pendant plus longtemps. C’était finalement plutôt amusant de voir comment ces choix influençaient mon vocabulaire (par exemple en parlant plus souvent de « protagonistes » que de « personnages »).

Avant de procéder au passage en revue exhaustif de l’année écoulée, quelques mots sur son déroulement et du coup… son organisation. En 2021, pour la première fois, j’ai tenu un journal précis de mes visionnages ET de mes publications dans Notion, un outil paramétrable à volonté et que j’ai transformé en multiples bases de données, dont plusieurs relatives aux séries. Ce n’était pas, loin s’en faut, ma première tentative de garder trace de mes visionnages, mais en 2020 par exemple, cette initiative s’était faite avec un stylo et du papier, et c’était quand même beaucoup moins exploitable à terme. Quel aura été le bénéfice apporté par Notion ? Eh bien, il m’est possible d’entrer toutes les données qui me passent par la tête (même celles qui ne sont pas ou pas encore utiles), et ensuite faire des statistiques.

Par exemple, je peux vous dire que pendant l’année 2021, j’ai regardé 929 épisodes. Bon, ça c’est facile ; mais je peux aussi vous dire :

– parmi ces épisodes, 300 étaient des pilotes ;

– parmi ces épisodes, 50 étaient des season et/ou series finales ;

– parmi ces épisodes, 159 étaient des épisodes de série asiatique

– parmi ces épisodes, 307 étaient des séries ayant débuté en 2021…

Pour celles d’entre vous qui se posent la question, je n’ai pas cherché à atteindre 1000 épisodes vus cette année, on s’en approche par le plus pur hasard.

Et bien plus encore. Je peux faire le même genre de choses avec les reviews, aussi. Mais le plus simple, plutôt que de vous embêter avec ma compta personnelle, c’est encore de vous présenter TOUS les articles de 2021, en petits groupes thématiques.

Telephagia, Tivistory & Divers

Parce que je publie des articles plusieurs fois par semaine, je peux moins me permettre qu’avant de préparer de grands dossiers abstraits l’histoire télévisuelle ou autre. A la place, j’incorpore des ingrédients historiques ou théoriques dans mes reviews (je trouve que ça les enrichit et donne un exemple concret de choses qui le sont souvent peu), et du coup cette catégorie est en train de lentement tomber en désuétude. Par exemple, dans cette review d’une série de Shahid, j’ai aussi glissé une énorme vue d’ensemble du fonctionnement de la plateforme et quelques unes des fictions de son catalogue. Je fais de plus en plus ce genre de mélanges, et sûrement qu’on perd en clarté au niveau des catégories, mais en même temps j’essaie de composer avec les légers désavantages de notre système de contributions.

Pilotes – US

Sans même m’en apercevoir, j’ai reviewé pas mal de pilotes de séries étasunienne cette année. Je suis loin d’en avoir toujours dit du bien, mais il y a parmi ces pilotes quelques bonnes découvertes. Hélas, il y a aussi les autres ! J’ai l’impression qu’il faudrait que je fasse un meilleur tri des séries américaines dont je discute du premier épisode ou non, sûrement quelque chose à travailler l’an prochain.

Pilotes – Asie

Bon, on a l’habitude que je parle d’Asie… mais il faut quand même admettre que 2021 aura été un très bon cru ! En cause, eh bien… une poussée de la télévision chinoise, ma bonne dame, dont j’ai rarement consommé autant de premiers épisodes que cette année (d’ailleurs ces comparatifs de « pilotes » sur un genre ou thème donné, ça m’a vraiment régalée ; c’est plus de travail qu’une review normale mais je songe à en faire d’autres à l’avenir quand même). On constatera aussi que, lentement mais sûrement, il devient plus aisé d’avoir accès à la télévision indienne, et que j’ai même trouvé du temps pour des séries malaisienne, indonésienne ou thaï… Tout cela, additionné à mes habitudes de consommation sud-coréennes et surtout japonaises, forcément, explique le volume.

Pilotes – Canada

Petite année pour le Canada anglophone dont je n’ai parlé qu’une fois… Par contre, pas trop mal pour le Canada francophone, qui, sur tous les tons et dans toutes sortes de genre, a eu droit à un intéressant échantillon cette année. Ce qu’on n’aura pas eu en quantité, on l’aura eu en qualité !

Pilotes – Océanie

Ce fût, toutes proportions gardées, une année correcte pour l’Océanie (même si c’était principalement l’Australie), avec des séries de genres assez variés, et un peu plus de reviews de pilote que les années précédentes.

Pilotes – Europe de l’Ouest

Je constate une percée des séries européennes francophones : une série belge et une autre suisse sont venues se glisser parmi des pays dont vous avez un peu plus l’habitude que je vous parle, comme l’Allemagne, l’Espagne ou même le Royaume-Uni.

Pilotes – Scandinavie

Depuis que j’ai décidé de ne plus parler de polars, la Scandinavie en a pris un coup, et c’est normal, la majorité de ses exportations répondent souvent à ce genre de séries. Néanmoins, avec un meilleur accès aux séries de plateformes comme Viaplay (qui commande vraiment des trucs super intéressants, et d’ailleurs on en verra d’autres dans les bilans de saison), on se retrouve quand même avec une sélection éclectique, et l’honneur est sauf !

Pilotes – Turquie & monde arabe

Cette année il a suffit de passer une semaine d’essai sur la plateforme Shahid pour complètement changer les choses pour cette région. D’ordinaire les séries turques sont plus faciles à trouver (même si elles ne me ravissent pas toutes de la même façon), mais là j’ai pu ajouter à mon régime téléphagique des séries venues d’Egypte, du Liban, du Koweït, de Jordanie… Ca n’est pas encore ma consommation idéale, mais on s’en approche. J’en suis à considérer sérieusement un abonnement à Shahid, pour être sincère, si les finances parviennent à suivre.

Pilotes – France

Je sais pas à quoi vous vous attendiez, sérieusement. On est entre adultes ici : qui pensait réellement qu’on trouverait autant de reviews de pilotes français que, mettons, étasuniens dans ces colonnes ? Personne de réaliste. Ce qui ne veut pas dire que j’ai totalement boudé la France, hein, mais trouver de la matière à en parler plus que d’autres choses ne se présente pas souvent.

Pilotes – Divers

C’est toujours la catégorie de la pluralité, par ici, et je tiens à dire que pour une fois, l’Amérique du Sud y est dans une très bonne situation, avec plein de séries très différentes au cours de l’année. On y trouve aussi, chose encore hélas trop rare, quelques séries africaines ; mais si les choses continuent de progresser, je ne désespère pas de leur donner leur propre catégorie un jour. Par contre comme d’habitude, sitôt qu’on ne fréquente plus les festivals de séries assidûment, tout d’un coup les séries israéliennes se font petites.

Saisons / Séries complètes

Comme chacun sait, je suis toujours plus attirée par les reviews de pilote que celles de saisons ou séries complètes. Toutefois il y a eu de sacrés temps forts cette année, et je ne suis pas mécontente du résultat, tout modeste semble-t-il par comparaison ! Je ne vous dirai pas quelles auront été mes préférées cette année (cough The Empire cough) mais vraiment je me suis délectée. En plus on aura vraiment touché à tous les continents en 2021 ! Moar !

Une année bien remplie, donc ! Si jamais vous aviez loupé quelque chose, vous voilà maintenant armée pour y remédier.

Et sans vouloir vous bousculer, ne traînez pas trop : grâce aux exceptionnelles contributions sur uTip en décembre, le mois de janvier aura pas moins de SEPT reviews par semaine. Inutile de dire qu’on va avoir droit en l’espace du premier mois de 2022 à près de 1/5e de la production de 2021 ! Ah ça, pour faire des découvertes, ça va être parfait !

Par contre je songe à me procurer ces gants d’esport qui protègent les poignets…

En janvier, on fêtera aussi les 15 ans de ces colonnes (les habituées s’en souviennent peut-être, l’aventure avait commencé sur Canalblog).

15 années à parler de séries ici, et avant cela sur feu SeriesLive.com… Tant de choses ont changé dans ma consommation des séries, dans ma façon de les appréhender, dans ma façon d’en parler. C’est une chance immense, surtout dans le monde si obsolescent d’internet, de parvenir à ce genre de longévité.

Et cette longévité, je la dois non seulement à ma passion, mais à votre fidélité et votre soutien. Je me répète, hein, mais merci de tout cœur d’être là pour moi, de me lire, parfois de me commenter (jamais assez à mon goût, mais bon, on a toutes des préoccupations en-dehors des séries !).

Pour 2022, mon Dieu, je ne sais pas ce qu’on se souhaite. Plein de bonnes séries, évidemment, mais aussi les meilleures nouvelles possibles dans tous les autres domaines. On en a bien besoin.

Meilleurs vœux, amies téléphages.

Lire la suite »

En choisissant de ne montrer que des protagonistes bien intentionnées (même si cela couvre des actions d’une valeur variable) et/ou ce qu’elle décrit comme des victimes potentielles/futures, Passaporte para Liberdade fait ce qui devenu plutôt courant de faire dans ce genre de séries historiques : rester à la surface des choses (ce qu’évitait plutôt bien, sur un thème similaire mais une

En choisissant de ne montrer que des protagonistes bien intentionnées (même si cela couvre des actions d’une valeur variable) et/ou ce qu’elle décrit comme des victimes potentielles/futures, Passaporte para Liberdade fait ce qui devenu plutôt courant de faire dans ce genre de séries historiques : rester à la surface des choses (ce qu’évitait plutôt bien, sur un thème similaire mais une

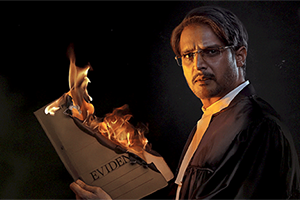

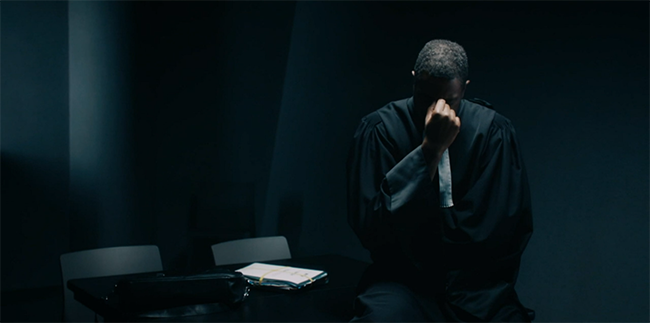

Sur un plan totalement différent, Avocats et Associés ne soutient pas vraiment la comparaison non plus, mais c’est pas faute de se donner un peu plus de mal.

Sur un plan totalement différent, Avocats et Associés ne soutient pas vraiment la comparaison non plus, mais c’est pas faute de se donner un peu plus de mal.

Chaque 31 décembre, je me promets que mon bilan de fin d’année sera bref, et chaque année je me mens à moi-même. Il faut dire que je ne déteste rien autant que de devoir faire des classements pour établir des priorités saugrenues parmi mes découvertes de l’année écoulée. La hiérarchisation des séries me semble incompatible avec la vraie curiosité, et en particulier, ça ne m’intéresse pas de vous dire quelle série mérite votre attention au détriment d’une autre. Je préfère que vous fassiez vos choix vous-même !

Chaque 31 décembre, je me promets que mon bilan de fin d’année sera bref, et chaque année je me mens à moi-même. Il faut dire que je ne déteste rien autant que de devoir faire des classements pour établir des priorités saugrenues parmi mes découvertes de l’année écoulée. La hiérarchisation des séries me semble incompatible avec la vraie curiosité, et en particulier, ça ne m’intéresse pas de vous dire quelle série mérite votre attention au détriment d’une autre. Je préfère que vous fassiez vos choix vous-même !

Dans Gohoubi Gohan comme dans la plupart des séries d’appétit, il s’agit avant tout de retranscrire (pas de philosopher !) la signification émotionnelle, sociale et culturelle de la nourriture au quotidien. Parfois, trouver un peu de plaisir dans le quotidien, c’est déjà beaucoup recevoir d’une série. Pour moi, regarder Gohoubi Gohan a été un acte réparateur. Il n’y a pas un épisode qui se soit achevé sans que je m’aperçoive que j’avais un immense sourire aux lèvres, et j’en avais bien besoin. C’était aussi un moment de nostalgie : je me suis retrouvée dans le parcours de Sakiko, jusque dans sa philosophie consistant à considérer la moindre bouchée comme une récompense divine pour les désagréments et les déceptions rencontrées précédemment.

Dans Gohoubi Gohan comme dans la plupart des séries d’appétit, il s’agit avant tout de retranscrire (pas de philosopher !) la signification émotionnelle, sociale et culturelle de la nourriture au quotidien. Parfois, trouver un peu de plaisir dans le quotidien, c’est déjà beaucoup recevoir d’une série. Pour moi, regarder Gohoubi Gohan a été un acte réparateur. Il n’y a pas un épisode qui se soit achevé sans que je m’aperçoive que j’avais un immense sourire aux lèvres, et j’en avais bien besoin. C’était aussi un moment de nostalgie : je me suis retrouvée dans le parcours de Sakiko, jusque dans sa philosophie consistant à considérer la moindre bouchée comme une récompense divine pour les désagréments et les déceptions rencontrées précédemment.

Le Code, c’est donc en partie l’histoire d’une quête de rédemption. Elle est assortie d’une autre thématique, renforcée par le personnage de Jeanne qui est sortie de retraite pour fonder ce cabinet avec Idriss, mais qui semble lentement lâcher la rampe elle aussi, sur la capacité intellectuelle de ces avocates, et ce qui se produit lorsque celle-ci s’effrite. C’est un des grands thèmes récurrents de David E. Kelley (on le retrouvait dans quasiment toutes ses séries des années 90 et 2000, à un moment où à un autre, en particulier s’il pouvait être incarné par Fyvush Finkel), et vu les influences des scénaristes, je ne suis pas surprise de l’avoir retrouvé ici. On ne nous en dira rien de nouveau, et les protagonistes visées ont tendance soit à faire des cachotteries, soit à être traitées avec humour, ce qui n’aide pas à aller au fond de la question.

Le Code, c’est donc en partie l’histoire d’une quête de rédemption. Elle est assortie d’une autre thématique, renforcée par le personnage de Jeanne qui est sortie de retraite pour fonder ce cabinet avec Idriss, mais qui semble lentement lâcher la rampe elle aussi, sur la capacité intellectuelle de ces avocates, et ce qui se produit lorsque celle-ci s’effrite. C’est un des grands thèmes récurrents de David E. Kelley (on le retrouvait dans quasiment toutes ses séries des années 90 et 2000, à un moment où à un autre, en particulier s’il pouvait être incarné par Fyvush Finkel), et vu les influences des scénaristes, je ne suis pas surprise de l’avoir retrouvé ici. On ne nous en dira rien de nouveau, et les protagonistes visées ont tendance soit à faire des cachotteries, soit à être traitées avec humour, ce qui n’aide pas à aller au fond de la question.

D’abord, parce que Meet va commencer très vite à mettre en place un enjeu amoureux et il est hors de question que cet enjeu ne soit pas masculin. On veut bien rigoler avec les normes de genre mais

D’abord, parce que Meet va commencer très vite à mettre en place un enjeu amoureux et il est hors de question que cet enjeu ne soit pas masculin. On veut bien rigoler avec les normes de genre mais